四年前,当大多数同龄人还埋头在中考题海中,Emily却悄然走上了一条截然不同的道路她从一所体制内公立初中,转入上海阿德科特学校。

然而这段转轨之路,像是点燃了她生命中的某种可能。四年前那个内向腼腆的女生,如今已能用纯正英音在上海阿德科特毕业典礼上发表演讲,成为学校宣传片的焦点人物。她最终获得帝国理工学院化学系的录取这所顶尖学府的王牌专业之一。

本期人物 |EmilyShi 石晏辰

上海阿德科特 2025届毕业生

录取专业:

化学专业

录取院校:

帝国理工学院

Imperial College London

伦敦大学学院

University College London

爱丁堡大学

University of Edinburgh

布里斯托大学

University of Bristol

多伦多大学

University of Toronto

麦吉尔大学

McGill University

加州大学圣地亚哥分校

UC San Diego

加州大学戴维斯分校

UC Davis

她叫石晏辰,上海阿德科特2025届毕业生。从中考前的十字路口转身,她不只是换了一条赛道,而是彻底改写了自己的青春叙事。

01、转轨始于一场身心俱疲的“暂停”

起初决定改变的人并不是Emily。当时的她,一边备战学业,一边坚持芭蕾训练,身心逐渐达到极限。“我以前就是那种‘中上游’的学生吧,和大多数普通学生一样,什么都还可以,什么都不拔尖。性格也比较内向。”她回忆说。“没人会问你喜欢什么,每一门都很重要,你也不太有时间去想。”

Emily回忆,那段经历像是一场全科竞速,步步紧逼,几乎没有喘息和自我审视的空间。是母亲最先觉察出了问题。她敏锐地意识到:Emily在一条过度消耗的轨道上越走越吃力。于是开始留意国际课程的可能性,走进了上海阿德科特的校园。

“她回来之后跟我说,那所学校真的不一样。”Emily记得母亲描述校园时眼里的光。教学楼安静雅致,树叶洒满小径,教室里不是喊口号的热血,而是一种流动着自由与启发的气息。

Emily听从了母亲的决定。可真正迈入阿德科特的那一刻,她一眼就爱上了这里。“

▲Emily和朋友们 右二Emily

虽然当时我并不想转学,但阿德确实太美了。”她笑着说。而她的故事,也从这里真正开始不一样了。

02、她第一次开始问自己:我喜欢什么?

转入阿德之后,课程节奏一下慢了下来,这里鼓励学生自主探索,课程设置灵活,导师也会在对话中不断问她:“你真的喜欢这个方向吗?”她开始认真找答案。她尝试读《牛奶可乐经济学》,试着理解经济逻辑;又去啃了《乌合之众》和《枪炮、病菌与钢铁》,试图进入社会学和人类学的世界。但她坦言,“读不下去,没有那种想要一直看下去的感觉。”相反,真正让她沉下来、坐得住的,是化学。转折点发生在G2的暑假前的最后大考。那次她因一道关于分子沸点的题目追问外教,被引申到A Level层级的内容,听完讲解,她有种豁然开朗的感觉。

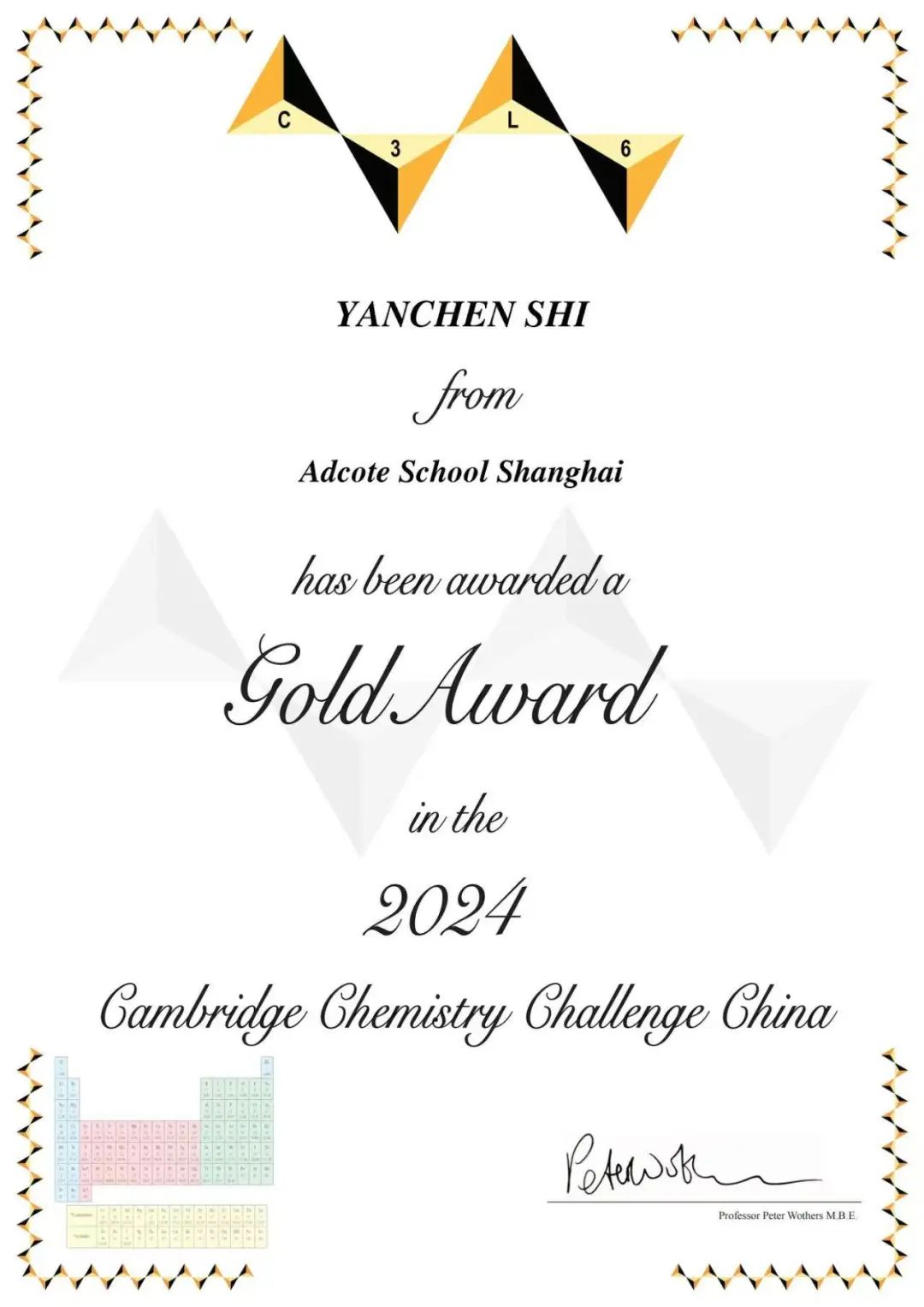

随之她获得了前往剑桥化学营的机会。最让她激动的是,在夏校遇见了《Why Chemical Reactions Happen》的作者 Peter Wothers 教授。那本书,是她开启化学世界的钥匙。

“他本人特别平易近人,我把我读书的笔记给他看,他还认真和我交流。”她彻底坚定了:我要学化学。

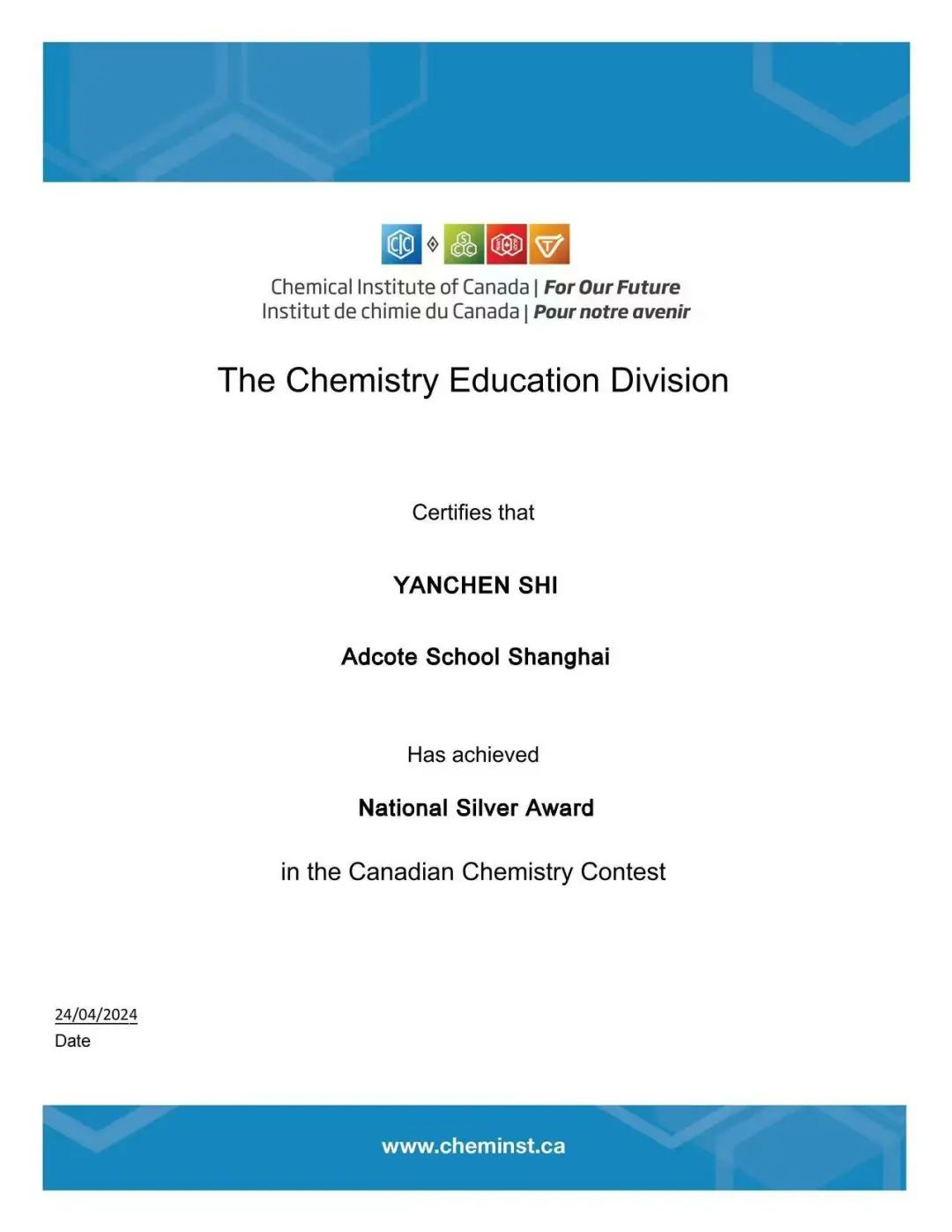

随着对化学的热爱愈发清晰,Emily也开始在学术层面不断挑战自我。她陆续参与了多项化学类国际赛事,并斩获佳绩:

Emily在第56届英国化学奥林匹克(UKChO)中荣获金奖,在剑桥化学挑战赛(Cambridge Chemistry Challenge China)中也摘得金奖;此外,她还获得了加拿大化学竞赛(CCC)国家银奖,以及ASDAN EPQ项目的A*评定。

她说,真正热爱一件事的时候,是坐得住、钻得进,也愿意为它一次次投入时间与精力的状态。

03、申请之路接连遇阻

她靠坚持换来帝国理工的橄榄枝

她一开始是同时布局英、美、加三国,并尝试不同的项目组合。“其实那段时间特别焦虑,资料很多,时间很紧,方向也一直在调。”

她回忆起写完个人陈述后,带着些许小骄傲交给升学导师交到学术导师手上时,却迎来了一盆冷水:“哪里都不好。”Emily记得老师的原话就是这么直接。“我当时有点懵,但也没难过太久。”她说,“因为他说得非常具体,真的是在认真地对待我。”

Aaron老师的“全盘否定”不是否定她本人,而是对细节、逻辑、动机的严谨拷问。他逐段分析,从专业热情到实践经历,从个人特质到未来目标,几乎帮她推倒重来。她和老师们一起把文书一稿稿推敲出来:不只是“讲清楚故事”,而是“构建一个完整、真实、独特的我”。最终文书改了十几版,每一版都更清晰,也更贴近内心。终于,在一轮轮推敲、一次次自我确认后帝国理工学院向她抛来橄榄枝。

04、芭蕾、戏剧、化学实验……

她在阿德活成了“多面体”

“我小时候跳芭蕾,不怕站上舞台,但我怕被评价。我很在意别人眼中的我。”Emily说。进入阿德之前,她从未觉得自己是一个“会表达的人”。

直到IGCSE阶段,她选择了戏剧课。从编剧本到组排演,从课堂展示到登台演出,“被戏剧逼出来的leader气质”,是她说起那段经历时的自我调侃。起初她紧张、羞涩,担心犯错,但老师没有强推,而是用耐心鼓励、温和陪伴,引导她跨出舒适区。她说,“原来表达自己,不一定非得完美。”在这所鼓励试错的氛围里,Emily大胆选修了许多ECA拓展课程:她尝试过摄影课、西班牙语、加入了校内乐队。

上海阿德科特学校的博雅课程体系立足于“全人教育”的理念,面向未来,注重学生的全面发展。课程涵盖五大类核心素养领域:语言文化、体育艺术、学术探究、科技创新与生活技能,共设有近50门选修课程,充分满足学生多样化的发展需求。

还在化学拓展课程中完成了一个「电镀叶子」的实验把一片普通的叶子,变成了金属质感的作品,特别美,特别神奇。”在上海阿德,她真正成为了一个“多面体”的人。四年后,她站上了上海阿德毕业典礼的讲台,作为毕业生代表发言:而那一刻的从容,并不是“突然变得自信”,而是一步步试出来的。每一节有意思的课、每一个实验、每一次创作,都在告诉她:原来她可以做到。

05、想对学弟学妹说:

在被问到有没有想对学弟学妹说的话时,Emily希望学弟学妹们能早些找到属于自己的节奏。她建议:

- 早些记录自己的学习体验:“不管是哪个学科,哪怕一个‘豁然开朗’的瞬间,也可以成为未来文书的好素材。”

- 广泛阅读,找到兴趣点:“我是在尝试了很多学科、看过很多书之后,才确认化学是我喜欢的。”

- 从容规划、坚定执行:“不要怕改方向,越早明确越能高效发力。”

▲Emily参加毕业舞会

她也特别为正在探索化学方向的同学推荐了两本影响她颇深的书:

《Why Chemical Reactions Happen》:这本书用生动的语言讲述化学反应背后的原理,非常适合高中阶段的学生阅读,帮助你从逻辑上理解“为什么反应会发生”。《Organic Chemistry》by Clayden:这本书更具挑战性,但内容详实,逻辑严谨,是很多大学化学专业的入门教材。Emily建议:“可以在A2阶段阅读,不需要完全看懂,但一定会有所收获。”

06、写在最后:成长是与自己共舞

Emily说,化学之所以吸引她,是因为它“在变化中寻找秩序”。她的成长路径,也是这样一段不断寻找内在秩序的过程。

“跳芭蕾的人都知道,那是一门有些残酷的艺术。”她说,“它要求极致、稳定、完美,但你必须学会和自己的身体共舞,也要学会直面不完美的自己。”

哪怕在A Level最紧张的日子里,她依旧每周往返两小时,坚持去市中心上课。只因为那是她成长的一部分一个不服输、愿意和自己较劲的自己。也许正是这种面对自我、精进自我的能力,让她在最终的选择面前,没有犹疑,笃定前行。