近年来,国际课程改革频频登上家长与学生的关注焦点。

作为全球认可度最高的高中课程之一,IB(International Baccalaureate)在 2025 年正式启动了一系列重大调整。

这场被视为“IBDP 体系迄今最大规模的课程与考试变革”,将直接影响 2025 年 8 月入学的新生,并在未来几年逐步推广。

那么,这次改革究竟有哪些变化?对学生和家庭的实际影响又是什么?

变化一:课程结构调整

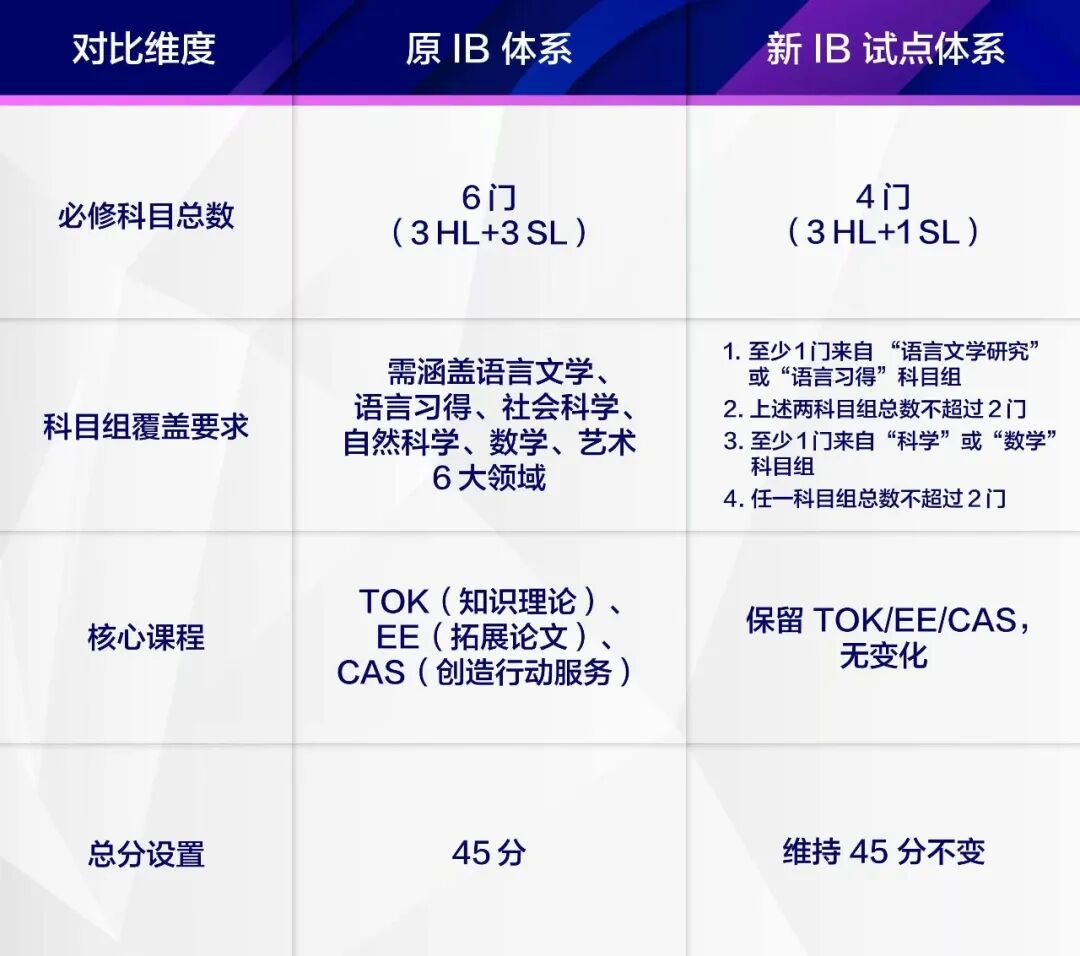

在过去,IBDP 学生需要修读 6 门学科课程(通常为 3 门 HL + 3 门 SL),再加上核心课程 EE、TOK 与 CAS,满分 45 分。

1. 必修课程减少为 3 门 HL + 1 门 SL

新体系如下:

2.新增课程 《Systems Transformation: Leadership for Change》(变革领导力)

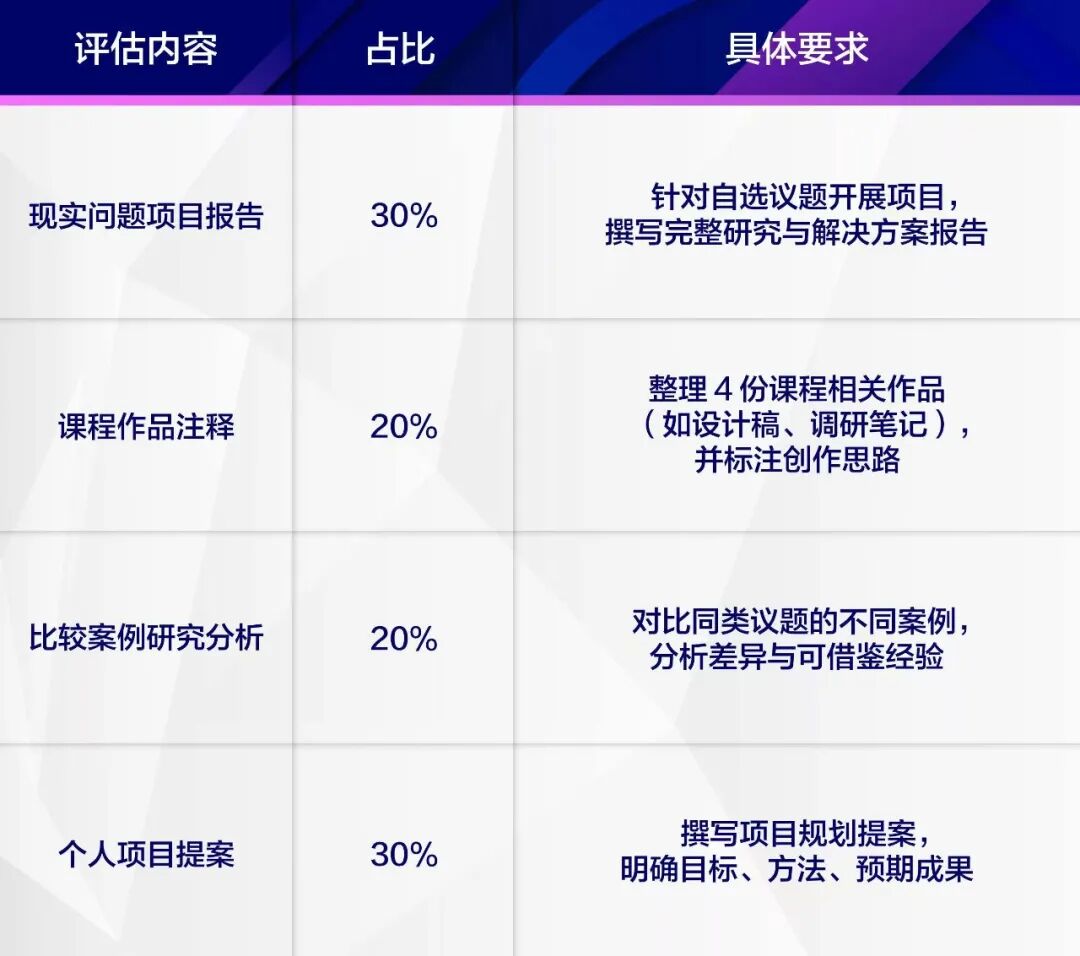

新体系中,原本的 2 门 SL 课程将被 “Systems Transformation: Leadership for Change(变革领导力)” 取代,这是一门 300 小时的项目式课程,完全通过 “课程作业” 评估,无统一考试,且独占 IB 总分中的 14 分(占比超 30%)。

这门课程的核心要求:

可持续性:如与难民学校合作,调研难民就业、教育的系统性障碍,帮学校设计突破方案;

跨文化理解:如研究新加坡某社区的文化变迁,探索不同代际、文化的互动叙事;

和平建设:如学习行为科学、设计知识,针对当地社区 “垃圾回收” 问题,设计改善行动。

学生需要通过调研、合作、案例分析与个人项目,完成两年周期的评估,最终成绩将直接计入 IB 总分(最高 14 分)。

评估方式:

这意味着学生的学习负担表面上有所减轻,但同时选课的难度和策略性更强。

偏科生或许可以避开不擅长的领域,但在新体系下,如何平衡学术兴趣与未来大学申请的学科要求,将成为新的挑战。

变化二:考试形式全面迈入 “机考时代”

IB 正在加速推进 “数字化考试(eAssessment)”,同时收紧监考规则,2025-2026 年将分阶段落地,直接改变学生 “应试习惯”。

2025 年 5 月:部分科目提供机考 “样本”,供师生体验平台功能;

2026 年 5 月:部分学校试点机考,优先在语言类科目中推行;

2026 年 11 月:全球范围开放机考选择,部分科目支持 “纸笔考 + 机考” 并行。

变化三:新考纲上线

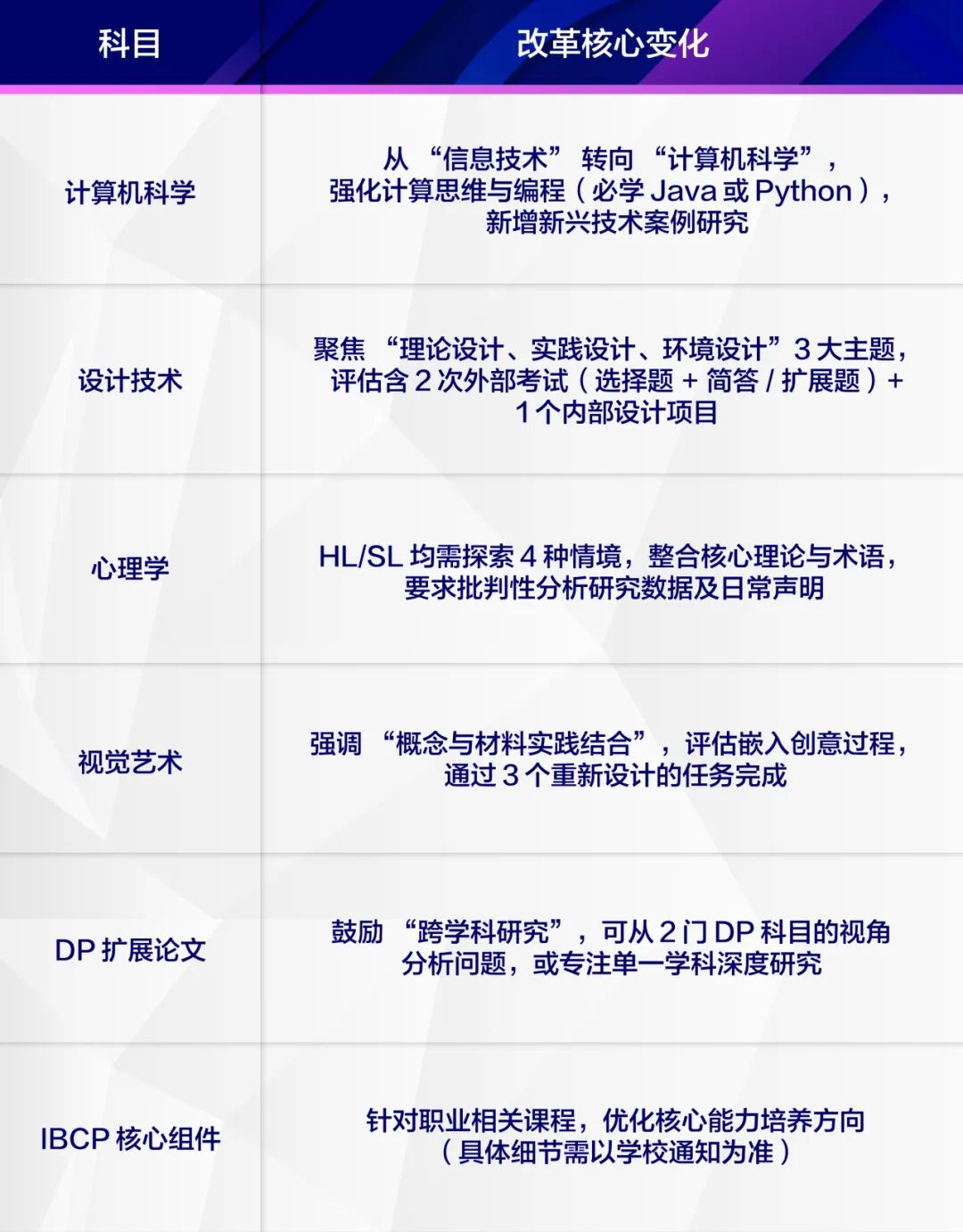

2025 年 8 月 / 9 月起,5 门 IBDP 课程 + 1 门 IBCP 课程将启用新考纲,首次考试在 2027 年 5 月,涉及科目及核心调整如下:

这场改革意味着什么?

官方层面,IB 给出的解释是:

减轻学生负担,让孩子不必在所有学科“平均用力”;

强调跨学科与实践,培养能解决复杂问题的“未来人才”;

用机考等形式拥抱数字化,提高考试的公平与效率。

听起来很美好,但落到学生和家庭身上,情况要复杂得多:

1. 选课难度更高

以前 6 门课还能“分散风险”,现在变成 3 HL + 1 SL,一旦 HL 出现短板,就可能直接拉低总分;同时,大学对前置学科有要求,选错课可能导致申请时受限。

2. 孩子需要“真本事”,不是刷题

全新的 《变革领导力》 不是“水课”,而是要求学生:自己提出问题、设计方案、完成落地,并以报告、案例研究来评估,最高占 14 分。这对研究能力、写作能力、独立性都是极大考验。

很多中国学生习惯了“老师讲、学生记、考试背”,但在这里,如果孩子没有独立思考和解决问题的能力,就会觉得非常吃力。

给学生 & 家长的关键建议

1.确认学校是否参与试点:若未参与,仍按 6 门传统结构准备;若参与 “4+1 模式”,需提前规划 3 门 HL(优先选升学相关科目)+1 门 SL(匹配兴趣或基础);

2.关注 “变革领导力” 项目资源:若选这门课,可提前了解可持续性、跨文化相关议题(如关注难民教育、社区环保案例),积累项目思路;

3.新考纲科目先 “抓核心”:计算机科学、设计技术等新改科目,优先掌握官方明确的 “重点模块”(如编程、设计理论),避免盲目刷题。

4.家长和学生在选课时,不仅要考虑孩子兴趣和擅长,还要结合目标大学的专业先修要求,最好在高一阶段就与升学顾问或学校老师做一次完整的课程规划。

这场 2025 IB 改革,既是挑战,也是机会。

它会淘汰一部分“只会刷题”的 IB 学生,也会成就那些 能把知识转化为实践力 的学生。

很多家长都会担心:孩子能不能在新体系下跟得上?成绩能不能稳定?申请是不是会受影响?

其实,最有效的办法,就是有针对性地补足短板、强化优势。