对于许多即将进入或正在考虑国际体系的同学和家长来说,“选课”常常是一个充满疑问的环节:选哪些科目对申请牛剑藤校最有帮助?选错了能不能改?什么是好的组合?什么是“雷区搭配”?

事实上,A-Level的学习早在G1阶段(IGCSE 1,9年级)阶段就已经埋下了伏笔。

最近,沪上知名A-Level学校——光华剑桥发布了2025级秋季班G1年级的选课说明,也为我们提供了一个极具代表性的窗口,来看一所一流国际课程学校如何科学安排选课路径,又给出了哪些选课建议?

必修+自选,G1以打好基础为先

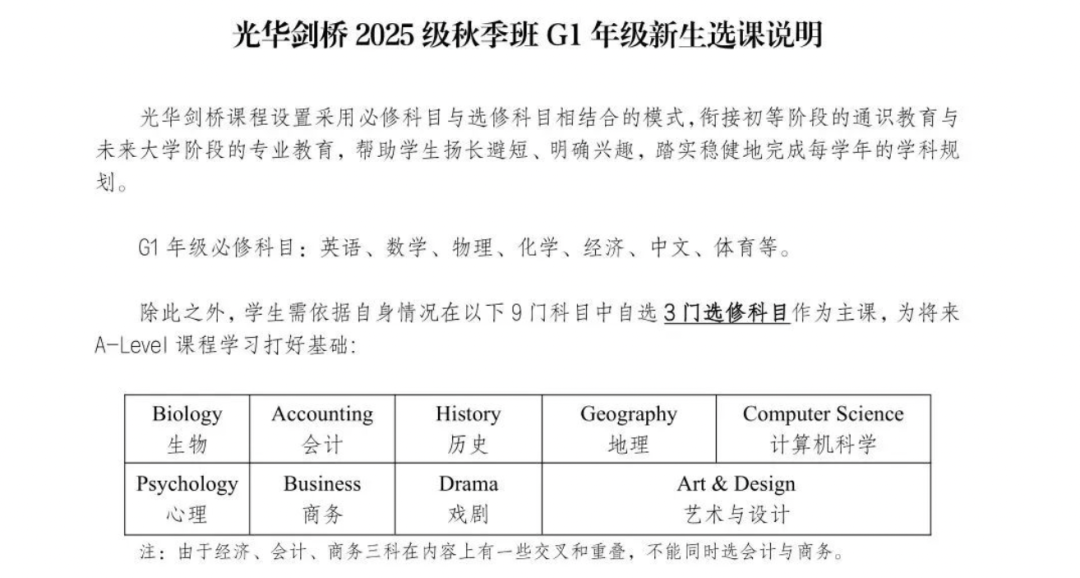

根据光华剑桥的官方选课说明,G1课程体系采用的是“必修课程+选修课程”双轨结合模式,兼顾通识教育与未来A-Level方向探索。

光华剑桥2025级秋季班G1新生选课说明

必修课程:英语、数学、物理、化学、经济、中文、体育等

这些科目构成了学生的通用学术基础,特别是英语、数学、物理,都是未来进入A-Level后最常见的主修科目之一,提前布局有助于减轻后期学术压力,也便于学生初步辨别自己的学科兴趣和擅长方向。

*经济虽然是G1必修科,但仍建议重视它的基础内容,因为未来很多学生会选择A-Level Economics作为主修课,提前打底很重要。

选修课程:9选3,探索未来方向

学生需从以下9门课程中选择3门作为主课学习(生物、心理学、会计、商务、历史、戏剧、地理、计算机科学、艺术与设计),这9门课程几乎覆盖了这个体系下的大部分可选方向。

注意,学校不允许同时选“会计+商务”,因为这两门课内容交叉度较高。

从光剑的课程安排来看,学生一共需要在G1年级修读至少9门必修课程+3门选修课程。从课表上看,G1阶段的选课空间似乎并不大:必修课已经占据了绝大多数时间安排,选修课虽提供一定弹性,却仍有组合限制(如不允许同时选“会计+商务”)。

对刚接触国际课程的学生和家长来说,可能会产生这样的疑问:“为什么不能更自由地选择?是不是应该早些确定自己是文科生还是理科生?”

事实上,这种的课程结构几乎是所有IGCSE阶段的核心设计理念之一。不仅仅是光华剑桥,几乎所有实行国际课程体系的学校,在G1阶段都会采用类似策略:先通过必修课程打下扎实的学术基础,同时提供有限的选修机会,帮助学生在不确定自己最终方向时,有机会尝试不同领域,为后续A-Level阶段的课程组合提供真实依据。

为什么G1阶段不能“自由选课”?

有些学生明确想学经济、心理、社会学等文科方向,却发现G1阶段还是要学化学、物理等;而热爱物理、编程的学生,也无法避开文学、历史类内容。

学生在G1阶段几乎不可能只学“文科”或“理科”,这是因为课程设计本身就要求文理兼顾。选修课虽然提供了一定程度的弹性,但仍然无法完全根据自身兴趣决定课程组合。

确保学生不被早期兴趣“框死”

G1体系的设计初衷是先建立学术宽基,再逐步引导学生向学术专精靠拢。这与IB强调跨学科思维不同,A-Level允许学生在11年级之后集中火力冲刺3-4门专业课,但前提是:学生必须先经历一定程度的学科交叉训练。光剑在G1阶段设置9门必修+3门自选的结构,正是为了确保学生不被早期兴趣“框死”,而是在亲身体验中摸索出更合适的方向。

例如,一位本来打算主攻商科的学生,在G1必修课过程中,反而在化学实验中发现了极强的动手能力和逻辑分析力,最后转了其他方向,这样的例子并不少见。

防止到后期出现“选不到课”的情况

从“打基础”的角度看,这种结构也有其现实考量:如果在G1的基础阶段偏科严重,后续很容易出现“升G2选不到课”或“G3考不过”这样的瓶颈。

很多家长以为学生到了G2就可以随便选课,其实不然。基本上学生能否在G3阶段成功“升上”某门课程,前提是你在G1/G2阶段学过对应的课程,并达到一定成绩要求。而部分热门学科如数学、物理、经济,在G1阶段没有扎实基础,是几乎无法在后面阶段“横切”进去的。

因此,G1是“排兵布阵”的关键节点——你必须保留选项余地,不能轻易“放弃”文科或理科,否则升入高年级时会因课程限制“无课可选”或“核心学科选不上”。

G1新生选课避坑三原则

G1阶段的选课,不仅关乎当前的学习体验,更可能决定你两年后能否顺利完成A-Level课程、申请心仪的大学专业。理解什么是真正“应考虑”的因素,什么是选课“雷区”,才能为后续铺设好学术路径。

⭕️选课应考虑

自己较为感兴趣的科目兴趣是长期坚持学习的最大驱动力。IGCSE的学习周期长达一年以上,缺乏兴趣的科目一旦开始吃力,很容易陷入“痛苦坚持—效率低下—GPA滑坡”的恶性循环。如果你对某一门课内容天然感兴趣,就是潜在的优势项。

自己较擅长的科目

在G1阶段,课程较多、考试压力大,如果选了一门自己能力并未跟上的科目,哪怕“看起来有用”,也可能陷入长期吃力不讨好的困境。把时间和精力投注在自己已经有优势的学科,不仅能建立学习信心,更有利于为后续升入高阶课程打下扎实基础。

与未来大学专业方向相关IGCSE虽然不是大学申请直接评估的主力,但它是A-Level或IB等课程的基础阶段。过早忽略专业方向,可能导致在A-Level阶段“临时补课”难以追赶。并且在如果在IG阶段就尝试了专业相关课程,在真正决定A-Level课程时学生也能够更有底气、更了解自己的强弱项,而不是依赖家长或顾问“拍脑袋式”选课。

❌选课不应考虑

因为其他大多数学生选某科目

许多学生在选课时会被“同龄人的决定”所影响:“听说大家都选了xx,那我是不是也该选?”然而,课程是否适合自己,应基于个人能力、兴趣与发展方向,而不是“集体动向”。别人擅长的科目,并不一定适合你。

盲从家长喜好或对自己的期望

家长期望固然重要,但部分学生在选课时完全照搬父母的建议:“爸妈说学物理将来能进工程专业,我就选了”;“家里人觉得经济是热门专业,我就放弃了艺术和历史。”过于盲从父母提供的建议,忽视自身的学习风格与兴趣定位,可能造成“高压低效”的学习体验,反而得不偿失。

单纯因为某科目过往得高分比例较高

有学生在选课时把“过往高分比例”作为重要参考:“听说xx课很好拿A*,那我就选这门。”一门课“容易拿高分”不代表它适合你;并且,大学在评估课程挑战性时,不只是看成绩本身,而更关注你所选课程在整体体系中的“含金量”。如果你回避挑战、专选“水课”,反而会被认为缺乏学术进取心,对申请名校反而不利。

对于即将进入G1的学生,建议尽早了解学校的选课规定和目标大学专业的选课要求,结合自身优势与兴趣,避免盲目跟风或过度偏科。在国际体系的赛道上,科学的选课策略,就是成功的第一步。