近年来,国内博士教育规模显著扩张。教育部数据显示,2024博士招生首破17万,五年猛增近50%,在读博士已超67万!

与此同时,随着全球高等教育资源结构性调整,多所美国顶尖高校近期密集宣布暂停2026学年博士招生计划。

一边是博士扩招,一边是名额锐减。面对“国内博士都扩招了,还费劲出国读博干嘛?”的疑问,今天,小埃就来和大家聊一聊“国内读博vs海外读博"哪条路径更适合个体发展。

国内读博vs海外读博

✔️ 科研重心与任务构成:

国内博士:

普遍更侧重于科研成果的直接产出(如高水平论文发表),并将其作为核心评价指标。在此背景下,博士生常需承担较多与核心研究关联度不高的实验室管理、项目申报支持等事务性工作,可能挤压深度科研时间。

海外博士(以欧美主流为例):

培养体系通常更注重博士生综合科研能力的塑造。除核心研究外,往往包含必修的专业课程、参与/组织学术会议、系统的科研软技能培训(学术报告、论文写作与评审、基金申请、文献高效检索与管理等)。其目标是培养独立的研究者。

✔️ 导师角色与学生自主性:

国内博士:

体系更强调导师的引领作用和对学术传统的遵循,学生可能在研究方向和具体执行上受到更直接的指导(或约束)。

海外博士:

导师更倾向于扮演指导者角色,强调学生的科研自主性和对问题本身的深度探索。学生需要自主提出真问题、设计技术路线、撰写经费提案争取资源、并主导项目推进。

这套从0到1的全流程高强度训练,能快速剥离学生思维,锻造出极强的自主性、解决问题的韧性以及项目领导力。这些能力,无论在学术界还是工业界,都是顶级硬通货。

✔️ 竞争形态与压力来源:

国内博士:

国内科研环境在某些领域可能存在“追逐热点”、“唯影响因子论”的倾向,导致同质化竞争加剧,博士生面临较大的成果产出(尤其论文数量与级别)压力。

海外博士:

海外博士(尤其顶尖项目)则往往要求在一个关键问题上进行极其深入和持久的探索,挑战在于问题的难度、创新的高度以及研究的系统性,其压力更多来源于对研究深度与原创性的极致追求。

简言之: 国内博士的竞争压力常体现为在既定赛道上的高强度成果竞赛;海外博士的挑战则更多在于开拓和深耕未知领域所需的研究韧性、深度与独立性。

✔️ 职业发展路径:

国内博士:

在本土学术圈、国企、特定体制内岗位及与国内市场紧密结合的行业,具备人脉、文化适应性和政策理解上的优势。

海外博士:

海外读博意味着直接接触领域内最前沿的学者(导师、委员会成员、来访大牛),参与全球合作项目,构建属于自己的国际学术网络。这种资源深度是国内单一课题组难以比拟的。海外名校博士(尤其STEM)在全球就业市场认可度极高。

留在海外可进入顶尖高校、国家实验室或产业巨头,起薪和职业天花板通常显著高于国内;回国就业,其国际化的研究背景和视野,则成为高校人才引进(如青千、海外优青)、职称评定、以及进入跨国企业或新兴科技公司方面的核心竞争力。

✔️ 时间效率:

部分国家(如英国、澳大利亚)博士通常3-4年即可完成(需高强度聚焦),相比国内普遍4-6年甚至更长的学制,对珍惜时间成本者是一大利好。

国内为何扩招博士

博士扩招,是一场由国家战略、教育改革与就业缓冲共同按下“加速键”的三重奏:

✔️ 科技破局:特定领域需要“最强大脑”

芯片、AI、新能源“卡脖子”战场,正呼唤最锋利的大脑。2020年中国STEM博士4.3万,已超美国;2023年理工农医类招生占比8成——人才洪流,正涌向科技自立的最前线。

✔️ 教育分流,让学术与专业各赴星辰大海

博士扩招并非孤立动作,而是与学硕缩招形成政策组合拳:高教改革把人才“哑铃”拉向两端——学术研究向博士集中,专硕对接产业;博士内部再分流:学术博攻坚理论,专业博直接应用于一线研发。

✔️ 就业缓冲:把毕业洪峰“暂存”象牙塔

自2022年起,我国高校毕业生规模已连续三年突破千万。2025届高校毕业生人数又双叒破纪录,直接冲到了1222万,较去年上涨了43万,就业压力陡增。

博士扩招暂时把部分高学历人才“缓存”在校,缓冲当下;却也悄悄蓄力,为下一轮“毕业洪峰”埋下伏笔。

海外读博,这些专业藏着“碾压级优势”

对于生物医药、人工智能、材料科学等专业来说,现在去海外读博,不是“跟风”,而是“捡漏”——既能避开国内读博内卷,又能拥有更硬核的竞争力。

✔️ 生物医药:

海外实验室的资源,国内很难比海外顶尖高校和实验室在生物医药(如基因编辑、新药研发)等领域通常拥有更先进的实验设备和更充足的科研经费。

例如,国外实验室可能配备全球领先的基因测序仪,而国内同类资源往往集中在少数顶尖院校。生物医药领域,海外实验室在抗体药物开发上常能获得跨国药企的直接合作,能让你在读博期间深度参与新药研发的全流程,这种从实验室到产业界的衔接,国内同水平资源很难达到同等效果。

更关键的是,生物医药领域的顶级期刊(《Nature Medicine》《Cell》)审稿人,对海外研究背景的认可度更高。

✔️ 人工智能:

海外“学术话语权”,是破局关键海外顶尖高校(如MIT、斯坦福)的AI实验室通常拥有千块GPU集群的算力资源,年均研发经费超千亿美元,远超国内多数高校的投入规模。

AI领域的顶会(NeurIPS、ICML)里,80%的特邀报告来自海外团队。一位在MIT读博的学生说:“导师是大语言模型领域的开创者之一,组会时经常能和OpenAI、DeepMind的研究员直接讨论技术瓶颈。这种”站在行业最前沿”的视野,能让你避开重复研究,直接深入有突破价值的方向。

此外,企业招聘方面,同等成果下,有海外顶会署名的博士,起薪也普遍比国内博士高20%-30%,因为这类应聘者会自带国际合作资源。

海外读博,正是申请“最佳窗口期”

✔️ 部分国家为“抢人才”放宽政策

英国推出“高潜力人才签证”,博士毕业后可以直接获2-3年工签;加拿大“快速通道”对STEM领域博士有加分倾斜,最快6个月可拿PR(永久居民);澳大利亚则是允许博士在读期间全职工作,解决经济顾虑。

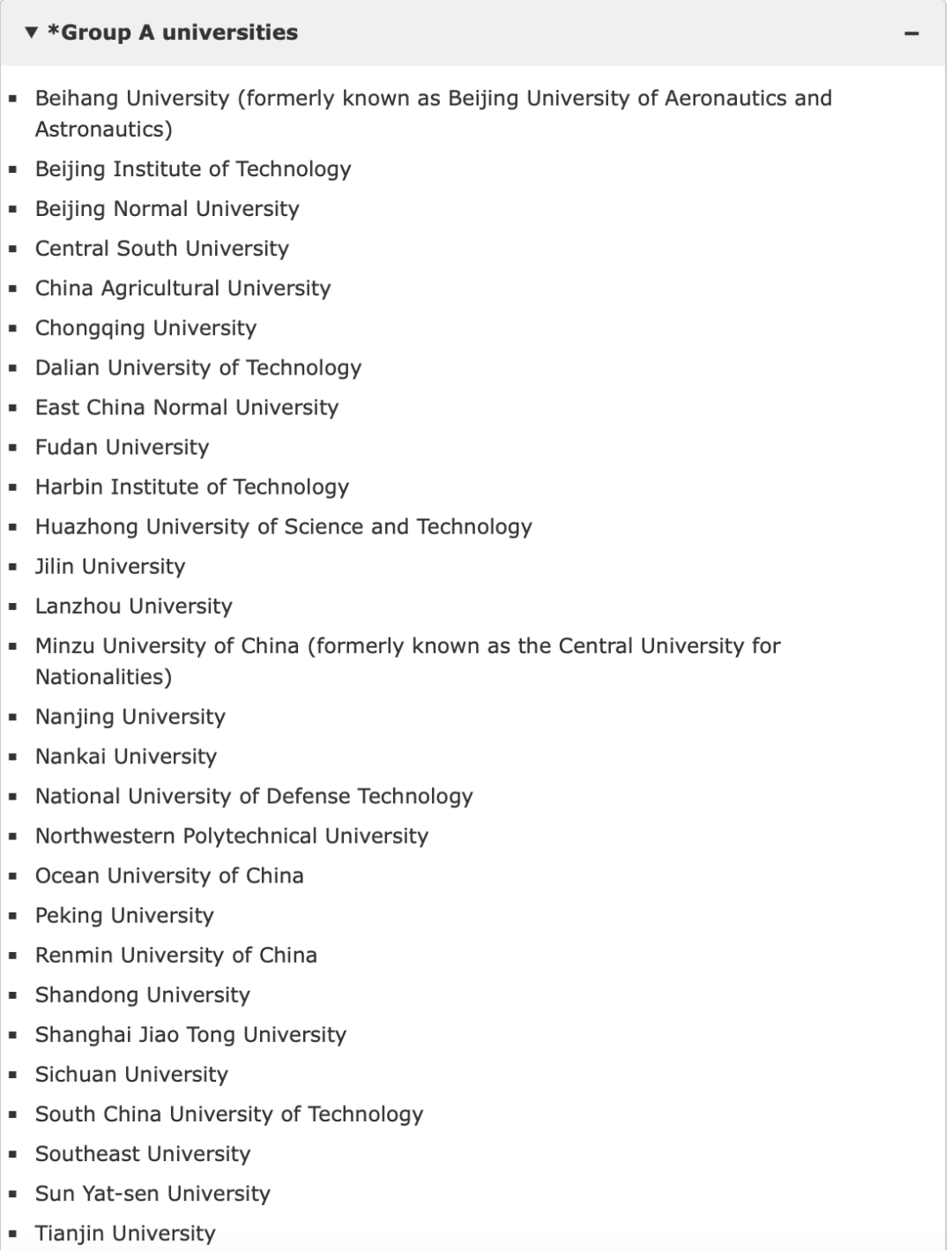

✔️ 国内高校“海归博士”需求激增

为了冲击“双一流”,国内高校对海外博士的引进待遇(如安家费、启动经费等)比本土博士高30%以上。因此不少高校的招聘公告里,都要求优先招聘有海外科研经历者。

博士申请规划时间线

博士申请不是百米冲刺,而是一场需要提前数年布局的马拉松;把“申请季再准备”当策略,无异临阵磨枪。唯有长线规划,方能稳操胜券。

第一阶段:战略储备期(申请前1-2年)

这一年多的“空白期”并非缓冲,而是决定你最终能飞多高。

第一关是硬指标——名校的入场券必须在有效期之内稳稳揣进口袋。首先是硬性成绩的准备,这是你进入名校候选池的“入场券”。

语言成绩,无论是雅思还是托福,通常有两年有效期,因此提前规划并考出理想分数至关重要。

对于目标英语系国家的申请者而言,雅思7.0(小分不低于6.5)或托福100分以上是申请名校的稳妥分数,人文社科专业往往要求更高。

对于理工科学生,一个漂亮的GRE成绩(建议320分以上)是证明你学术潜力的有力佐证;而商科申请者,则需要攻克GMAT这座大山(建议650分以上)。

第二阶段:核心准备期(申请当年7月-8月)

暑假这两个月,是申博冲刺期,关键就两件事:找准学校和导师,开始写研究计划。

先把范围缩小到具体院系和课题组,而不是只看学校排名。去Google Scholar、ResearchGate上搜跟你方向最贴合的几位老师,顺着他们的论文和项目一路扒,看他们在做什么、缺什么,再想想自己能不能接上。

同时动手写研究计划(RP)。1500–2000字,把你要研究的问题、背景、方法、创新点和可行性写清楚。这份RP既是材料的核心,也是你跟导师聊天的敲门砖。

第三阶段:全面进攻期(申请当年9月-12月)

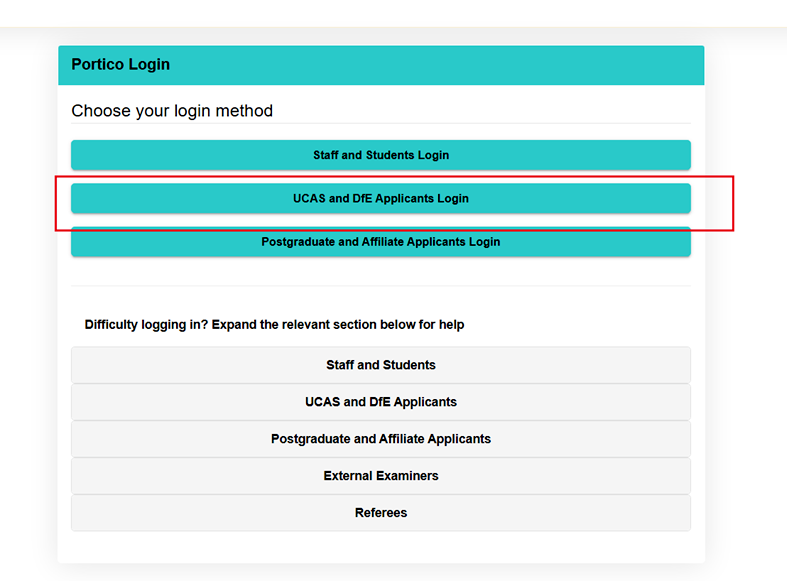

秋天正式进入“填表+发信”的实战期,核心是两件事:精准套磁、一次性把网申材料打包到位。

1. 套磁别群发。给每位导师写“私人订制”邮件:一句话点出他哪篇论文让你心动,两句话介绍你做过什么、能帮他做什么,再附上最新CV和RP草稿。邮件短、信息全,才有回音。

2. 网申通道一开放就动手。把以下材料一次准备齐,按系统要求命名并PDF化:

◆ 学位证、毕业证、官方成绩单(中英文、公证版)

◆ 语言成绩单

◆ 研究计划(RP)

◆ 个人陈述(PS)

◆ 个人简历(CV)

◆ 2–3 封推荐信

推荐信找真正带你做过科研、能举实例的老师,名气再大写空话也白搭。

第四阶段:决胜与等待期(次年1月-5月)

递交申请后,部分申请者会收到面试邀请。面试是导师全面考察你综合素质的最后关卡。面试中,除了对研究计划的深入探讨,导师还会关注你的研究动机、学术热情、沟通能力以及对未来学术生涯的规划。

提前进行模拟面试,准备好应对各类问题的策略,并确保网络设备稳定,是面试成功的关键。面试结束后,便是漫长而煎熬的等待。在此期间,保持积极心态,同时可以开始着手了解签证办理的相关事宜,为最终的成功录取做好准备。

总的来说,虽然海外读博的挑战(激烈竞争、文化适应、高度自律)不容小觑,但是在日益内卷的环境下,其带来的能力跃迁、视野格局和全球职业选项的拓宽,将是一条重塑上限的路。

海外读博的关键不在于它难不难,而在于它所提供的独特价值是否与你想法深度匹配。