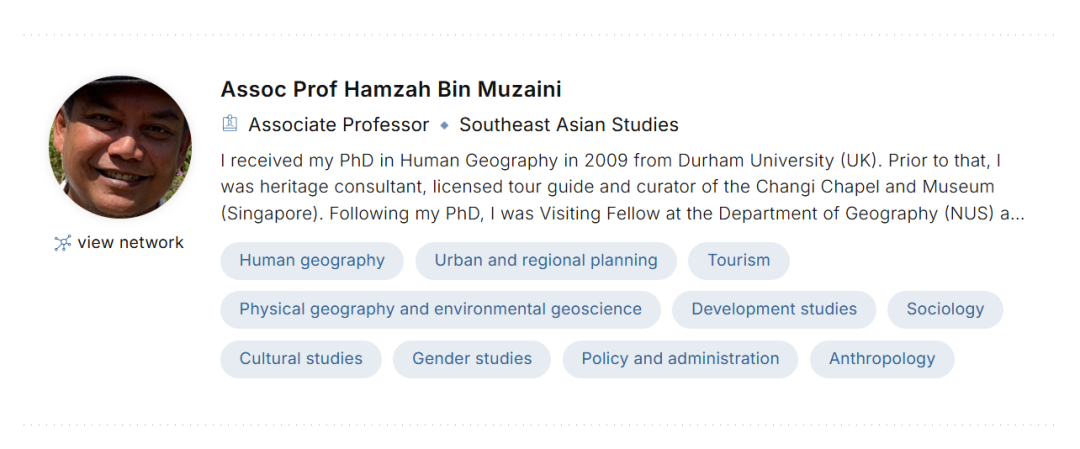

一、导师简介

Assoc Prof Hamzah Bin Muzaini于2009年在英国Durham University获得Human Geography博士学位。在学术训练之前,他曾任职遗产顾问、持证导游及新加坡樟宜礼拜堂与博物馆老师。这段实务经验塑造了对遗产政治化过程的田野敏感。完成博士学位后,他在新加坡国立大学地理系担任访问研究员,随后在荷兰Wageningen University文化地理学教席任助理教授。2016年8月起,他正式加入新加坡国立大学Southeast Asian Studies Department,开设课程聚焦东南亚遗产与 Socio-cultural landscapes。

研究定位呈现清晰的跨学科特征。其发表横跨Human geography、Urban and regional planning、Tourism、Cultural studies及Anthropology等领域。核心关切指向记忆与纪念的政治性、批判性"heritage from below"、东南亚文化主题公园、移民遗产政治,以及Vice and Heritage Making in Southeast Asia。这些议题共享一个理论内核:官方叙事与非官方实践之间的张力。教学方法论上,"Forbidden Pleasures: Vice in Southeast Asia"等课程设计体现将日常实践纳入学术分析的路径。

二、近期文章和项目解析

移民记忆的物质化困境:荷兰摩鹿加人纪念碑研究(Geoforum, 2023)

此文分析荷兰境内为前流亡者-turned-移民摩鹿加社群建立的纪念碑。Material commemorative genre在此面临双重悖论。一方面,纪念碑试图将摩鹿加人"折叠"进荷兰多元主义框架,庆祝差异性;另一方面,这些物质载体恰恰暴露了整合努力的限度。未解决的过去与紧张的当下关系,导致纪念碑难以承载postcolonial mobility的流动性。宗教、代际、社会空间差异、政治归属等多重地理轴线,使得社群内部对遗产再现方式存在根本分歧。该研究质疑:纪念碑这种静态形式是否适合记忆与流动、多样性相关的现象。

深层分析显示,Assoc Prof Muzaini在此提出了"trans-local heritage politics"概念。不同于传统跨国研究关注国家间互动,他聚焦同一社群在不同空间尺度的内部分化。摩鹿加案例的特殊性在于其"强制移民"历史——1951年约12,000名士兵及家属从印尼被撤离至荷兰,安置在二战集中营改造的场所,25年内无工作许可。这种结构性边缘化导致文化遗产成为敏感场域:荷兰政府使用"heritage"标签被社群视为侮辱,因其否定了政治历史维度。Assoc Prof Muzaini的研究在此切入,揭示遗产话语如何同时成为赋权工具与压制手段。

新加坡近海岛屿的城市化批判史(Environment and Planning E: Nature and Space, 2022;书章, 2023)

此项研究解构新加坡"单一岛屿城市"的迷思。国土实际由63个岛屿组成,除主岛外大多位于南部。传统原住民社区在1970年代后全部被迁移,岛屿被改造以服务经济与城市代谢需求:Pulau Semakau成为垃圾填埋场,Pulau Brani发展炼油设施,Pulau Ubin转向旅游休闲。填海造地不仅改变岛屿生态,更使主岛得以"乡村化",腾出绿地用于自然保护。

城市政治生态学(urban political ecology)框架在此被创造性应用。研究指出,近海岛屿并非城市外围,而是城市化的组成部分。Pulau Bukom的石化综合体通过海底管道与Jurong Island连接,形成工业代谢网络;St. John's Island曾作为检疫设施、政治犯拘留中心、越战难民临时住所,其功能变迁映射国家治理技术的转变。2025年启动的海平面上升风险评估研究(针对Pulau Tekong等八个岛屿)进一步将气候变化纳入分析。Assoc Prof Muzaini在此揭示:岛屿开发不仅是空间策略,更是权力关系的物质化。

马来西亚霹雳州二战遗产的"从下而上"评估(Space and Culture, 2021)

文章聚焦1941-1945年战争遗产在Perak城市环境中的(去)价值化过程。官方叙述存在系统性偏见:英雄叙事框架忽略平民经历,民族国家视角遮蔽地方复杂性。非官方行动者则在阴影中创造遗产,推动被遮蔽历史的公共承认。

"Heritage from below"在此获得具体经验支撑:地方社群通过口述史、临时展览、纪念仪式等方式,挑战国家遗忘机制。但Assoc Prof Muzaini保持理论审慎,指出非国家实践同样存在局限与非利他动机。其价值判断并不必然比官方努力更完整。这种辩证立场避免了浪漫化民间实践的常见陷阱。研究强调,评估城市环境时需更认真对待非国家努力,但切忌将其视为"纯粹"或"本真"的替代。

活态博物馆的文化政治:砂拉越文化村研究(Journal of Cultural Geography, 2021)

此文从博物馆员工视角审视"活态博物馆"概念。Sarawak Cultural Village被设计为民族学遗产地,服务于旅游与建国议程。表演者通过日常实践,"从下而上"构建不同的博物馆体验。部分行为与管理层的"自上而下"设计并不对齐。

理论贡献在于恢复旅游业员工的能动性。他们不仅是管理层目标的被动执行者,也不仅是游客凝视的对象。Representational "work"在此指员工在日常表演中对文化符号的选择性强调、重新诠释与策略性省略。这揭示了文化主题公园的内在矛盾:国家叙事需要被表演者身体力行的活态化,而活态化过程必然引入主体性,从而产生溢出官方框架的意义。

新加坡"马来空间"的定位与族群身份建构(2020书章)

研究探讨马来空间在新加坡如何成为族群身份制作的场域。空间不仅是物理场所,更是历史层积的产物。从殖民时期的种族区隔到独立后的空间规划,马来地方(Malay places)的可见性与不可见性,反映族群在政治共同体中的位置变迁。

三、未来研究预测

气候变迁与遗产景观的交叉分析

Assoc Prof Muzaini的新加坡岛屿研究已触及此议题。未来可能系统探讨海平面上升对文化遗产的影响。PUB机构2025年启动的八个近海岛屿风险评估,为长期追踪提供政策接口。文化遗产不仅是历史遗存,更是面临物理消失风险的脆弱资源。这种双重脆弱性——政治上的边缘化与生态上的威胁——可能催生新的分析框架。

数字时代的移民记忆制造

社交媒体平台正在改变纪念碑的物质性。虚拟纪念空间、数字档案、在线口述史项目成为新的记忆场所。摩鹿加散居社群的跨国网络通过数字技术维持,记忆实践超越地理边界。Assoc Prof Muzaini可能拓展其纪念碑研究,探讨数字物质性(digital materiality)如何重塑trans-local heritage politics。TikTok、Instagram等平台上的遗产表演,是否构成新的"遗产从下而上"形态?算法推荐机制又如何影响记忆可见性?

遗产政治化的跨国比较研究

摩鹿加案例显示,移民遗产的跨国维度需要更系统的比较框架。东南亚国家(印尼、马来西亚、新加坡)处理移民/散居遗产的政策差异,反映不同的建国逻辑。印尼的transmigration政策、马来西亚的族群政治、新加坡的多元种族主义,构成三种理想类型。Assoc Prof Muzaini的跨区域背景使其具备进行此类比较的理论准备。

批判遗产理论的本土化

当前批判遗产研究(critical heritage studies)多基于西方经验(如Laurajane Smith的"authorized heritage discourse")。东南亚语境下,殖民历史、冷战地缘政治、后殖民发展主义交织,形成独特的遗产政治。例如,"恶习"(vice)作为遗产类别:赌博、性产业、毒品等"禁忌之乐"在东南亚某些城市成为旅游卖点,其遗产化过程涉及道德政治、经济发展与文化认同的复杂协商。Assoc Prof Muzaini的"Forbidden Pleasures"课程预示其可能在此领域形成理论创新。

理论深化方向

"Heritage from below"概念需进一步精密化。非官方实践与官方话语并非简单二元对立,而存在中间地带:半官方机构、国际NGO、商业资本等多元行动者构成连续谱。Assoc Prof Muzaini的"活态博物馆"研究已显示,员工同时承载官方脚本与民间能动性。未来可能发展"heritage from within"概念,分析制度内部行动者如何调和结构约束与主体性。这种方法对文化遗产管理实践具有直接启示。

潜在研究方法拓展

现有研究依赖文本分析与田野观察。面对数字转向,可能引入数字民族志、网络分析等方法。气候变化议题则需与生态学家、气候科学家合作,发展跨学科方法论。新加坡作为"实验室",其政策实验(如人工岛项目)为追踪研究提供独特场域。