这几天某著名医学殿堂里一位“董小姐”的崛起把“协和4+4”这个代码送上热搜。规培?绕了。论文?海了。考核?别提了。

所谓“借鉴北美医学教育制度”的“4+4”,现在看起来更像是医学界的 Panda Express:看着像中餐,吃着像美式快餐——一切都熟悉却又哪儿都不太对。你说它是创新吧,确实有点“中西合璧”;你说它是借鉴吧,又更像是把制度打包后微波炉叮了一下。

所谓“4+4”制度,原型是北美医学院教育流程:

→ 先完成4年非医学本科,→ 再进入医学院读4年 M.D.(Doctor of Medicine)。

这制度的设计初衷,是为了培养那种“既懂文艺复兴又能缝肠补肺”的复合型医生。因此很多时候,学生的本科背景五花八门——哲学、物理、艺术史通吃,只要你 MCAT 能卷赢别人,医学院大门就向你敞开。

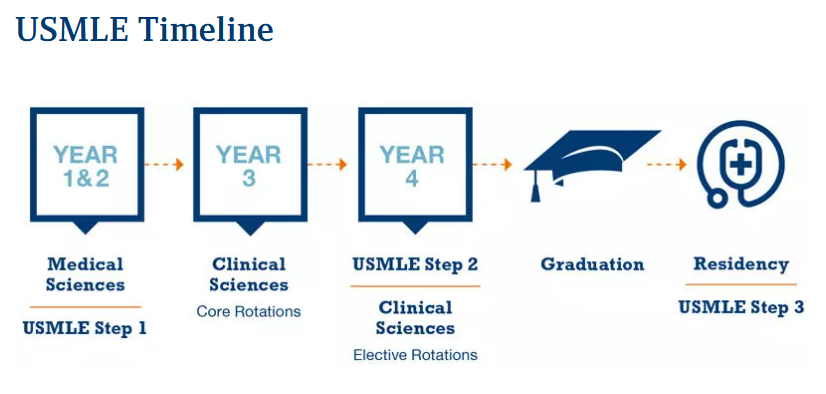

但美国“4+4”的精髓不在形式,而在流程的系统性和标准化。要在美国成为医生,你得经历这些:

- 本科上个好学校(不要求医学背景)

- 考 MCAT(医学版高考)

- 上4年医学院(包括临床轮转)

- 再匹配 Residency(住院医生项目)

- 考三次 USMLE,获得执照……

协和的“4+4”项目号称对标北美,是国内少数采用“先本科后医学博士”的改革尝试。但实际上用的却是“青春版”:

照搬了结构,却没能复制北美体系中最重要的几样核心部件。

MCAT 全称 Medical College Admission Test,被称为“医学界的托福+GRE+高考综合版”,是美国医学院入门门槛。

它不是简单背书,而是:

- 测你生化物理知识(得知道ATP长啥样)

- 考你批判性阅读(原文多柳叶刀等顶刊)

- 考你心理学+社会学(人文素养的一种)

- 考试时长7小时,考完堪比 ICU 值了个大夜班

简单来说 MCAT 不是为了筛出“背得快”的人,而是想选出能“逻辑清晰、跨学科思考、有医学直觉”的人。

协和同样也引入了 MCAT,但根据现有信息来看,它只属于“特别引入、特别命题、特别解释”。更有意思的是,北美的 MCAT 是一种“考试/选拔”机制,但协和的制度里,考试只是“过程性参考”——

换言之,你 MCAT 考得再高分,也得“导师同意”、“学术委员会评估”、“跨部门沟通”,最后拼成一个“拼夕夕录取流程”。

你以为它是标准化测评,实际上却是打一场“自定义规则的游戏”,只不过大部分人即便进去了,也只会是那个按键不灵的玩家/炮灰。

我们来打个比方:

- 规培制度 = 医学生的“驾照考试”

- 医院 = 驾校

- 住培轮转 = 路考

- 合格出证 = 拿到执业资格

按理说,一个医生得开过车、拧过油门、被交警抓过两次,才知道怎么不撞人。而有些人呢?仿佛“模拟器一过,直接发证”,路考全靠副驾驶踩刹车。

协和青春版的“4+4”制度下,一些学生规培时间远短于国家标准轮转要求,有的科室甚至跳过重症、急诊等高压岗位——你说她不是医生,她有M.D.;你说她是医生,她的训练又像“只看了手术视频的B站博主”。

原来人家不是白衣天使,而是“练习时长一年半的白大褂爱好者”。

至于说科研成果,更是魔幻写实文学。发了权威期刊不说,规培还没结束就参与了临床指南制定、还成了协会青年委员……堪称医学版“爽文女主”,如果不是这次的不可控因素,下一步可能就要在《Nature》上连载自传了。

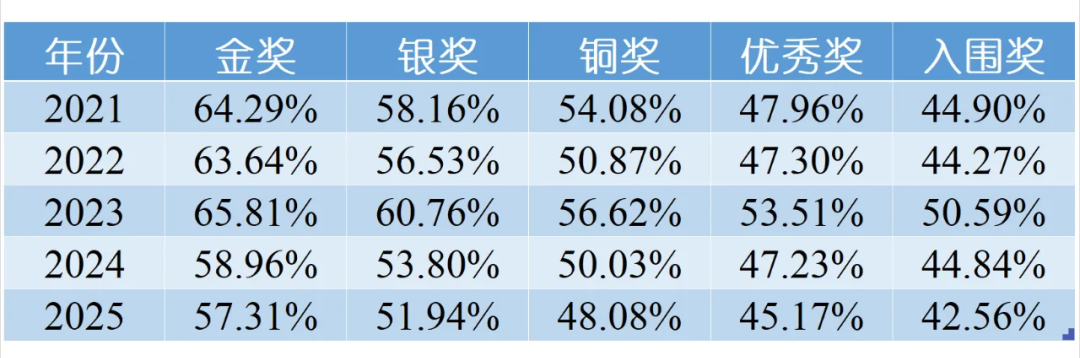

国内的医学生叫苦连天,但其实北美的医学生也卷得撕天裂地:

MCAT 考试是公开的入学门槛,谁考谁知道;USMLE 系列考试是全国统一执照测试,简直步步惊心;Residency 匹配系统是用算法配对,和“老板喜欢谁”没关系;论文署名与 IRB 审查极严,造假就是“社交死亡+职业终结”。

协和“4+4”的初衷到底如何不得而知,但原本它的确可以成为医学教育改革的试验田——探索精英教育的另一种可能性,给跨专业人才提供通道,也引入更多元的视角与背景。

但如果制度成了“隐性直博保送制”,监督机制缺位,科研成果无人审核,规培形同虚设……那“4+4”就不是精机构道,而成了“制度缝隙里的特供通行证”。

这对无数在三甲医院轮转、熬夜写病历、认真考执照的医学生来说,无疑是巨大的不公。

如果说程序员敲的是代码,老师写的是未来,那么医生掌握的,是人的生命。当天平的另一边摆着的是跳动的心脏,医学生的培养就容不得“速成”“特供”或“人情”。

医学不是镀金项目,也不是某些人曲线爬升的垫脚石。它本应是一条慢路——一路救人、一路成长、一路被问责。

愿未来的医学改革不再是“拿来主义”,而是真正的“建立主义”。

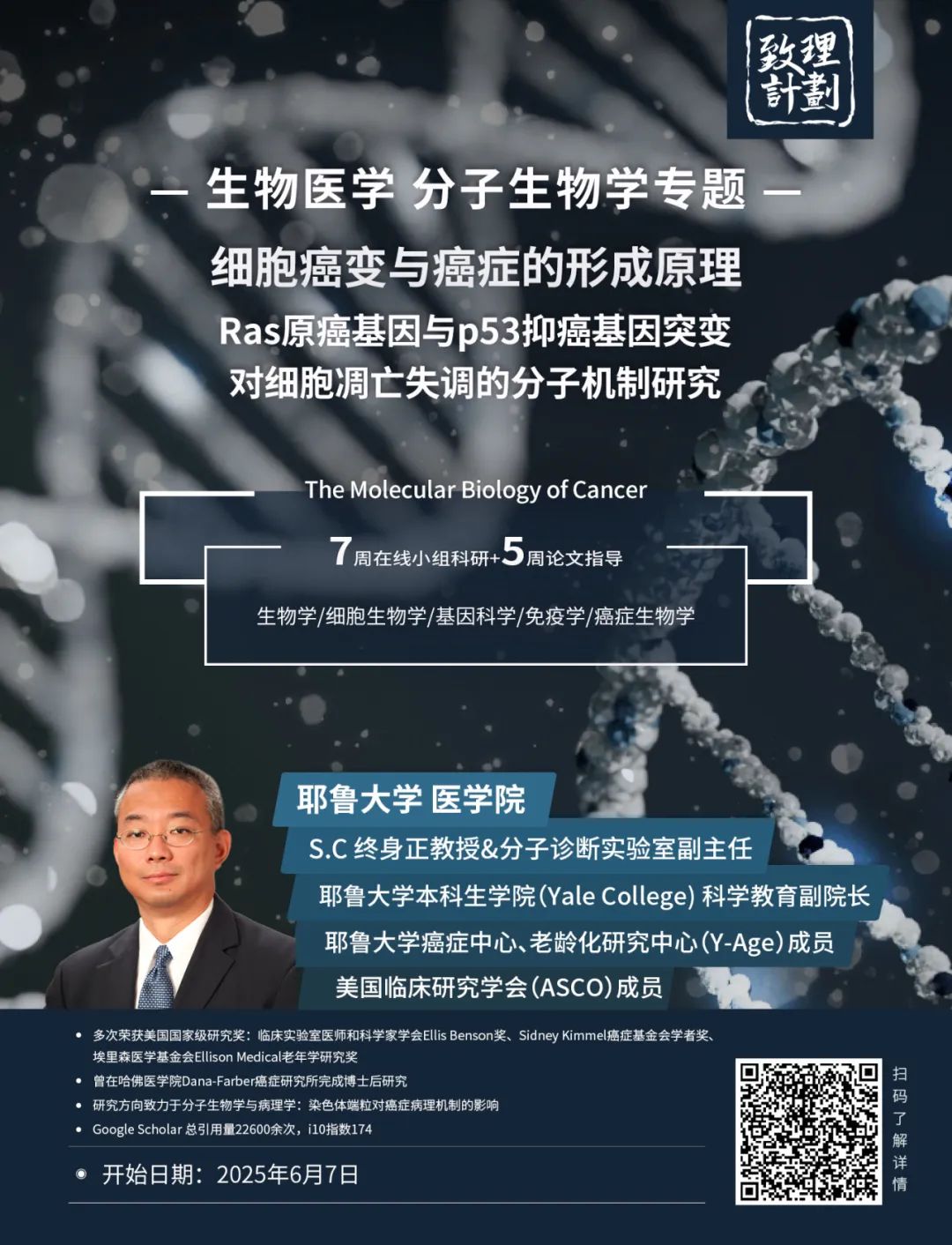

医学科研项目