暑假,是高中的分水岭,更是留学申请的隐秘战场。

眼看着别人家的孩子奔赴哈佛、耶鲁“暑期课堂”,朋友圈晒出一张张“梦校打卡照”,你是不是也开始焦虑:不参加名校的暑期项目,孩子是不是就输在了起跑线?是不是也该赶紧给孩子报个“牛校夏校”,为申请添砖加瓦?

可现实往往并不如人所愿。我们见过太多学生在名校暑期项目里“打卡拍照”,却没能换来申请季的入场券;也见过许多低调地做实习、搞调研、做公益的学生,在申请中异军突起,让招生官眼前一亮。表面看起来“高大上”的项目,真的能提升竞争力吗?哪些暑期经历才是真正对申请有帮助的?选错方向,不仅浪费时间金钱,更可能错过打造个人竞争力的关键时机。

今天我们就来深度解析:暑期项目怎么选,才能真正提升申请竞争力,不被噱头和误区所左右?

对名校暑期项目的误解

家长和学生往往觉得能够参加名校暑期项目就等于有实力被那所大学录取,并且参加这类项目是学生与学校契合度的证明,实则不然。名校的暑期项目很难体现学校平时的教学难度和环境。

有一些名校暑期项目的授课教师是临时雇的,有的是兼职教师或者研究生,有的甚至只是和这所学校有点沾边的编外人员,很少有学校的长聘教师。此外,暑期项目的学员很少有在校本科生,一般都是被学校名气吸引的高中生,所以也不能体现学校的录取标准。

另外,很多在名校校园举办的暑期项目和学校本身没什么关系,只是第三方机构租赁了学校场地而已。哪怕这些项目有名校教师的背书,这也不意味着这些教师会积极参与项目。他们的背书只是为了满足学校的避税要求——大学本身是非营利机构,而第三方暑期项目不在此范畴,会涉及不相关业务收入税的复杂问题。

所以在挑选暑期项目时,要避开这些非学校官方运营的项目。

真正能够提升竞争力的暑期项目

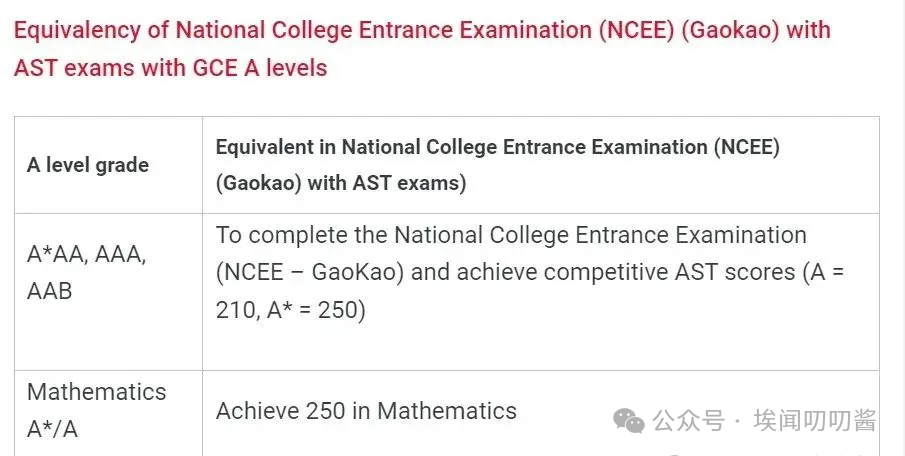

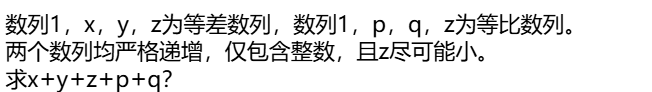

如果学生就读的高中水平一般,或者来自成绩体系和美国不同的国家,参加大学的学术暑期项目的确可以佐证他们的学习能力。

但有几个前提条件:

- 课程必须由大学长聘制的师资人员讲授。

- 课程难度和考核标准必须和大学常规本科生课程一致。

- 课程能够获得大学的常规学分,且不限制学分的使用条件。

第4条,也是最重要的条件是,大学明确表示会将暑期项目表现纳入申请考核范围。

也就是说,开设这个暑期项目的大学,必须要明确表示,如果你参加了这个暑期项目,之后再来申请这所大学,那么招生官会将你在这个暑期项目中的表现纳入考虑范围内,你参加这个暑期项目,将会成为你申请这所大学的加分项。

例如芝加哥大学的夏校就是芝加哥大学官方认可的暑期项目,参加了芝大夏校的学生,会有额外ED芝大的机会。

当然,除非大学愿意白纸黑字认可这类项目,否则这类课程的含金量不会很高。毕竟,如果大学不愿意认可自己开设的暑期课程,其他大学更不会认可。

满足以上条件的暑期课程能够让申请人获得招生官认可的成绩单,并且与大学的专家教授建立良好关系,进而给申请增加优势。

非学术类暑期项目

如果大部分大学的暑期项目不能提升申请竞争力,学生还能参加什么项目呢?哪些暑期活动能够吸引招生官的注意力?答案是,学年内难以开展的活动。

学生应该在暑假探索新的兴趣,深入挖掘已有兴趣,了解职业发展方向,体验传统课堂之外的个人成长。实习、创业、社区服务、个人创意项目等等不仅能让学生成长,也能让招生官更清楚地看到他们的抱负和实力。这类经历能够展现学生的领导力、好奇心、坚持和动力等重要特质,证明他们的主动性、适应力和为大学创造价值的能力。

有了这类经历,学生可以从被动学习者转变为主动参与者。他们不仅能够展示自己的学术毅力,还能证明自己心智成熟,目标感强,能够为大学创造贡献。高等教育的主要目标不是培养职场人士,而是培养为社会做贡献的人才。能够跳出传统课堂,参与社会活动的学生恰恰具备招生官青睐的活力与成熟品质。

如何选择适合自己的暑期项目

如果学生和家长想要借暑期项目提升申请竞争力,具体应该怎么做?

首先,判断学术类暑期项目是否为最优解。如果学生就读的高中实力很强,而且学生成绩也很优异,参加学术类暑期项目的意义不大。如果学生来自不知名高中或者海外高中,满足前文提及的四个条件的学术类项目会有帮助。其他申请人应该在暑假参加促进个人成长、求知欲和实践能力的活动。深入参与、深刻成长和社会影响力是证明申请人实力的最强信号。

需要注意的是,真正有用的非学术类项目必须是由学生本人主动发起的,而不是家长找关系安排的。在大学里,学生需要具备独立行动能力,不能依赖家长。招生官很清楚,看似平平无奇的活动成果可能更能展现学生的实力,而看似高调的成果可能只是学生在家依赖外部资源完成的。

选择暑期项目,不只是填满假期的时间表,更是一次塑造申请形象、展示个人潜力的重要机会。与其盲目追逐“名校光环”,不如精准定位自己的背景和目标,做出真正能打动招生官的选择。