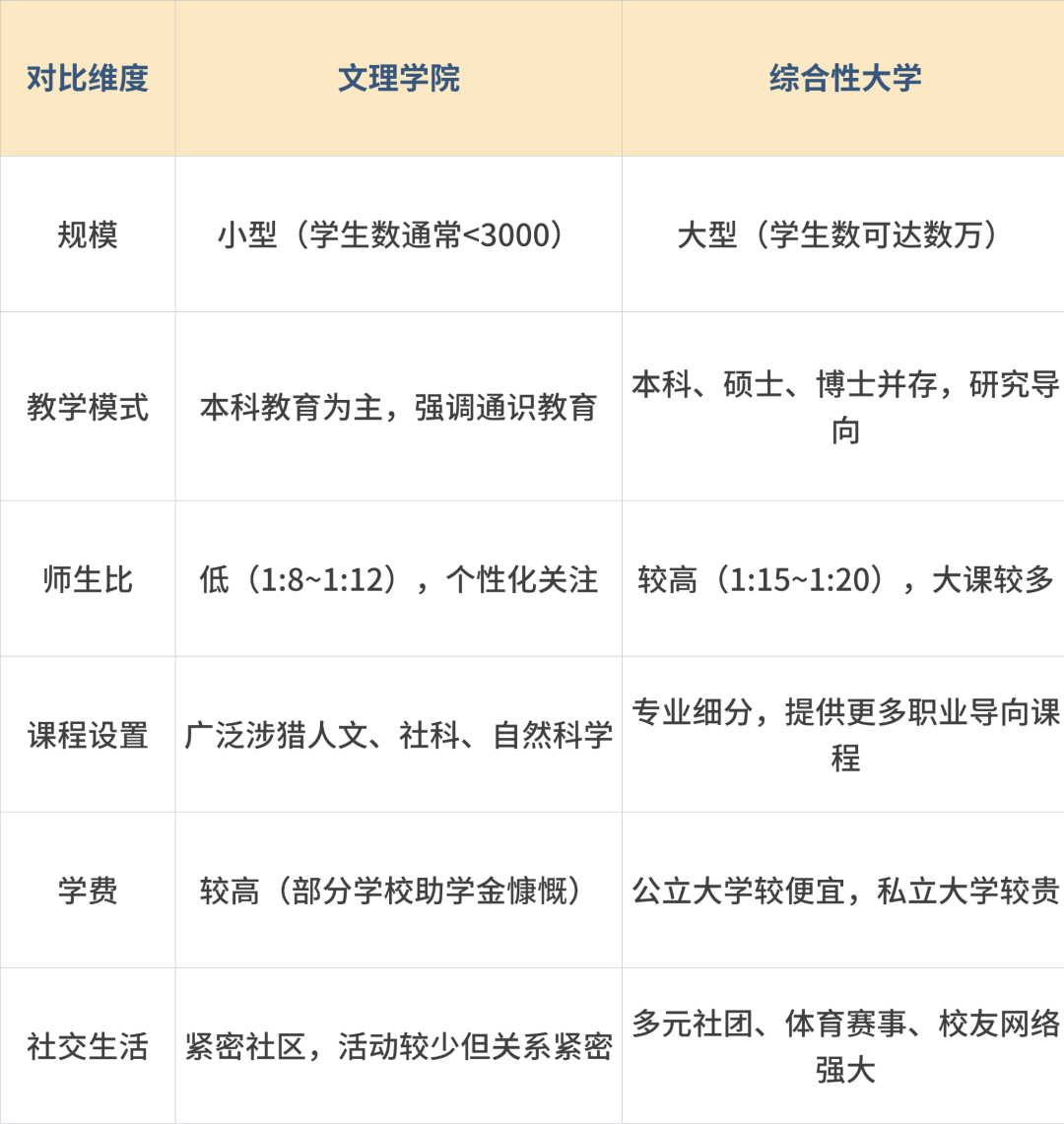

在美国高等教育体系中,文理学院(Liberal Arts Colleges)和综合性大学(Research Universities)是两种主要模式,各自拥有独特的教学理念和培养目标。学生在择校时,需根据自身学术兴趣、职业规划和学习风格权衡两者的优劣势。

一、起源:欧洲传统的北美移植

美国文理学院(Liberal Arts College)的雏形可追溯至殖民时期,其理念根植于欧洲中世纪的“自由七艺”(语法、逻辑、修辞、算术、几何、音乐、天文)。

早期学院如哈佛(1636年)、威廉玛丽学院(1693年)以培养牧师和绅士为目标,课程强调古典语言、哲学和神学。

关键特征:

小规模精英教育:师生比低,注重个体关注。

通识导向:反对过早专业化,追求“全人培养”。

宗教背景:多数由基督教教派创立,如阿默斯特学院(公理会)、卫斯理安大学(卫理公会)。

二、19世纪:本土化与扩张

19世纪,美国文理学院逐渐脱离欧洲模式:

《莫里尔法案》影响:公立大学兴起,但文理学院坚守博雅教育,与实用主义形成张力。

女子学院崛起:如瓦萨学院(1861)、史密斯学院(1871),推动女性高等教育。

课程改革:引入自然科学和社会科学,但仍以人文为核心。

三、黄金时代(20世纪上半叶)

20世纪初,文理学院成为美国精英教育的象征:

“小常春藤”:威廉姆斯、阿默斯特、斯沃斯莫尔等学院以本科教育质量媲美哈佛、耶鲁。

导师制兴起:牛津、剑桥式的讨论课(Seminar)成为标配。

校友网络:强大的校友捐赠(如克莱蒙特学院联盟)支撑其财政独立。

四、挑战与转型(20世纪后期至今)

战后高等教育大众化与职业主义冲击文理学院:

生存危机:

学费高昂(2023年平均超$60,000/年),面临“性价比”质疑。

公立大学和综合性大学抢占生源,部分学院关闭(如2017年圣玛丽山学院)。

身份重构:

课程多元化:增加跨学科项目(如环境研究、数据科学),但仍保留核心必修课(Core Curriculum)。

国际化:海外交流项目(如机构学院的语言学校)吸引全球学生。

社会流动性:部分学院如波莫纳学院通过助学金政策扩大低收入群体入学。

当代价值争论:

支持者认为其培养“批判性思维”和“终身学习能力”,适应快速变化的职场。

批评者指责其“象牙塔”倾向,脱离劳动力市场需求。

▲韦尔斯利学院学费突破10万美元

五、代表院校与特色

威廉姆斯学院:常年排名第一,坚持“全科导师制”(Tutorial System)。

欧柏林学院:社会运动先锋,最早招收非裔学生(1835年)和男女同校(1837年)。

里德学院:拒绝US NEWS排名,以学术激进著称(乔布斯曾旁听书法课)。

近年来,文理学院致力于尝试突破传统边界,并做出诸多举措:

- 合作联盟:如“五校联盟”(马萨诸塞州)共享资源。

- 数字人文:利用技术革新教学,但警惕在线教育稀释体验。

- 可持续发展:如科罗拉多学院“区块计划”(Block Plan)结合环保实践。

不论文理学院模式固有的优缺点,从培养牧师到塑造公民领袖,文理学院始终是美国高等教育的“思想实验室”。

在功利主义盛行的时代,它们能否坚守“为知识而知识”的理想,或将被迫重新定义自由教育的意义,仍是未竟之问。