2025年6月,随着最后一批257名学生的正式毕业,亚洲第一所文理学院——耶鲁-新加坡国立大学学院(Yale-NUS)将永久关闭,这座曾被称为“东西方教育融合典范”的学院,从高调诞生到黯然退场,仅用了十余年。

它的失败不仅引得无数人感叹:难道欧美的教育体系在亚洲地区水土不服吗?

今天,让小站带大家一同分析一下,它关闭背后的原因是什么?

01、理想的开端-东西方教育融合的“乌托邦”

2000年代初,新加坡政府提出“打造全球教育枢纽”的战略目标,试图摆脱“填鸭式教育”的刻板印象。彼时,亚洲顶尖高校普遍聚焦职业化、专业化培养,而强调批判性思维、跨学科视野的博雅教育仍是一片空白。

新加坡国立大学校长陈祝全也曾公开批评新加坡教育“过度工具化”,导致学生“精于计算,拙于思考”。

耶鲁大学校长理查德·莱文敏锐捕捉到这一趋势。他在2009年提出:“亚洲需要一场教育革命,而博雅教育是培养未来领袖的关键。”

因此,2011年,耶鲁大学与新加坡国立大学宣布共建亚洲首所文理学院——耶鲁-新加坡国立大学学院。

建立最初旨在将美国博雅教育引入亚洲,弥补新加坡教育体系中过度职业化、技术化的短板。

双方在合作声明中写下宏伟愿景:打造一所融合东西方教育理念的“世界性大学”。

因此,学院的合作模式也具有创新性:

住宿学院制度、小班教学、跨学科课程、重视自由探索、强调全球视野,丰厚的奖助学金体系。

学院拥有独立课程体系,耶鲁教授常驻授课,新加坡政府承诺承担80%运营成本,耶鲁负责学术标准与品牌背书等。

而作为耶鲁大学300年来首个海外分校,选拔机制也极为严苛。每年仅招250人,录取率低至3%-6%,竞争堪比藤校。雅思分不低于6.5分,竞争分数达7.0以上,托福总分不低于93分,竞争分数达100分以上。

其中不少人甚至放弃了哈佛、牛津等名校的录取,为的就是加入这所「亚洲文理教育灯塔」。

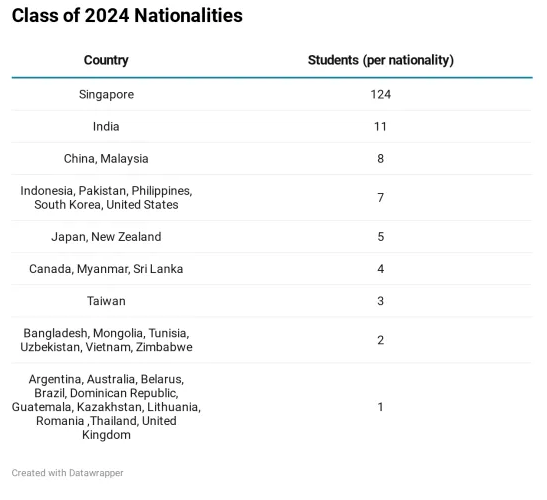

根据官网公布的2024届数据,学院共录取234人,来自32个国家,国际学生占比接近50%,而中国大陆地区仅录取了8人。

然而,这座学院从创立到关停,仅仅不到十余年的时间,究竟发生了什么?

02、理想与现实的碰撞

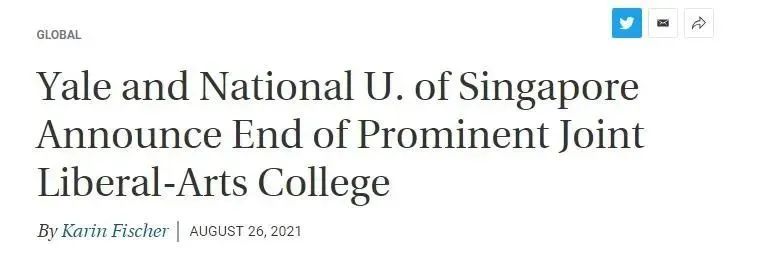

2021年7月,新加坡国立大学宣布,Yale-NUS学院将与本校的大学学者计划(USP)合并,组建新的“NUS College”。

2022年,Yale-NUS正式宣布停止招收新生,合作进入清算期。

2025年6月,最后一批257名学生将正式毕业。超过1,500名校友和90名教职员工将告别耶鲁大学。这所“教育改革”的尝试将彻底成为历史。

问题出在哪?

财务困境:理想难抵“烧钱”现实

新加坡外交官、Yale-NUS董事会成员陈庆珠公开指出,关闭该学院的一个关键原因,是其“财务不可持续”。

2020年新加坡政府年资助高达4800万新元,尽管计划通过捐赠基金的形式,可以实现可持续发展,但实际募资仅8000万美元,远低于10亿目标。

办学成本的高昂,国际化的师资结构,给所学院从一开始就埋下了结构性经济脆弱。

然而真正引起矛盾的,是耶鲁的“自由思辨”与新加坡国立的“实用主义”两种不同教育体系的价值观冲突。

耶鲁及它代表的教育体系,更强调培养“完整的人”,批判性思维模式,个人成长。而新加坡的教育,更强调塑造“社会需要的人才”,实用主义,效率转向。

新加坡学者Cherian George在一篇报告中指出,Yale-NUS的学生比其他本地大学更愿意表达政治观点,而且更具组织动员能力。

尽管新加坡政府允许一定程度的学术探讨,但学生常因组织活动或讨论敏感议题(如婚姻平权、言论自由)引发争议。

更令新加坡政府尴尬的是,尽管学院毕业生深造率高达20%(进入耶鲁、哈佛等顶尖学府),但多数国际学生毕业后离开新加坡。这与新加坡希望“引进人才、服务本地”的教育策略不相符,未能满足本地人才需求。

甚至有评论尖锐指出:“新加坡教育培养的是‘牛马’,而非思想家”。

Yale-NUS一开始的宏伟愿景,在实用主义,内卷,重视效率又“怕输”的新加坡社会里,显得水土不服,很难生根发芽。

它的失败不仅是两所名校合作的终结,更折射出欧美与亚洲教育体系的深层冲突:自由思辨和实用主义,到底哪个更好?

03、对中国留学生的启示-在冲突中寻找平衡

其实,教育体系没有好与不好,重要的是要学会在冲突中寻找平衡的能力。

教育的本质不是非此即彼的对抗,而是多元价值的对话。

而语言,即是打开这扇窗对话之门的钥匙——通过语言能力架起沟通的桥梁。

当一所学院关闭,有的人看到失败,有的人看到机遇——语言能力,就是普通人在教育变局中“弯道超车”的“终极武器”。你的雅思7.0分/托福100分,或许你下一个教育起点就不一样了。