如果你最近也刷到了“斯坦福、耶鲁、莱斯大学扩招”的新闻,别急着开心,这波“名校扩招潮”背后,其实没你想得那么简单。

从2023年下半年开始,美国不少顶尖大学接连宣布扩大本科招生规模,引发了很多国内学生和家长的关注与遐想:名额多了,是不是录取率会变高?是不是对国际生更友好?是不是终于不用再“千军万马过独木桥”?

但事实是——扩招未必就是福音,它背后的动因、节奏和影响远比你看到的新闻复杂得多。今天我们就来好好聊聊,这波扩招潮到底意味着什么,它背后的推手是谁,又是否真的利好留学生?

扩招潮是真的,但原因很现实

我们从一则又一则学校官网上的通告说起:

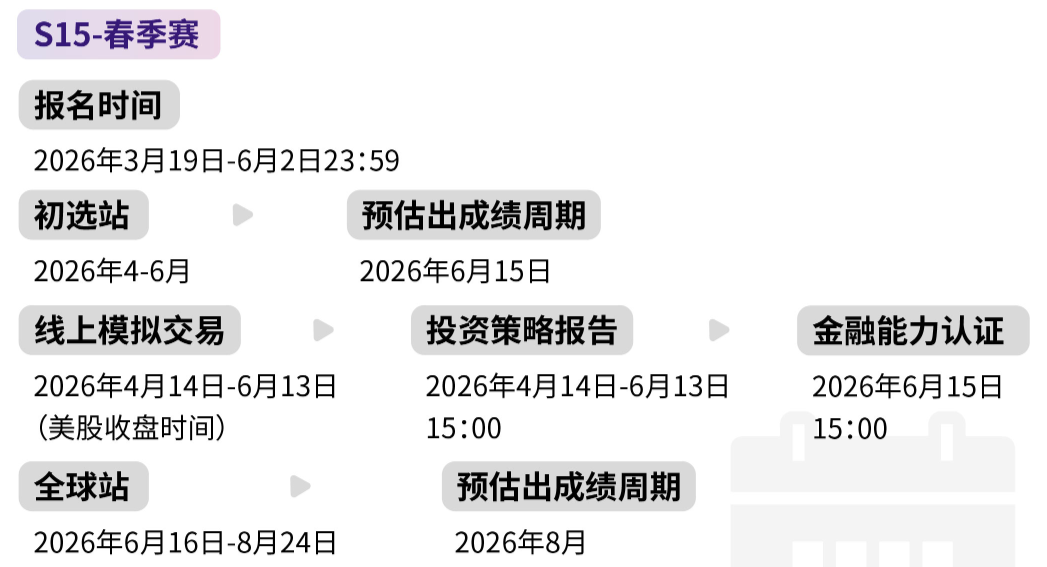

莱斯大学宣布将在2028年前把本科招生从每年1000人扩展到1300人,计划总学生人数达到9500人,同时承诺未来五年提供超过15亿美元的助学金;

耶鲁大学将从2025年起增加100个新生名额,并同步扩充教职工人数,计划扩大研究生招生与课程资源;

斯坦福大学新设委员会,研究扩充本科规模的可行性,并于2024年秋季先行增加150个新生名额;

听起来似乎是在“造福天下学子”?但这波扩招的背后,其实和“教育理想”没太大关系。

真实原因之一,是经费压力。

过去几年里,美国高校的财政状态并不乐观。受特朗普政府时期教育经费削减的余波影响,加之新冠疫情期间的开销与捐赠波动,许多大学被迫通过“开源节流”来缓解财政压力。而扩招本科生,就是一种“直接、见效快”的方式:

学生多了,学费收入自然多;

尤其是国际学生通常无法享受美国本土学生那样的全额经济援助,反而成了重要的“净收益”;

同时,通过扩大规模、提升覆盖面,也更容易向政府与社会证明自身的“教育贡献”,有利于未来争取政策与拨款支持。

再加上美国目前仍面临劳动力结构性短缺、科技与数据相关领域人才需求持续走高,推动大学培养更多高学历劳动力,已成为国家战略目标的一部分。扩招某种程度上也在回应政策方向。

“扩招”不等于“好申请”,反而可能更卷?

很多人一听到“扩招”两个字,第一反应就是“录取率是不是要上升啦?”但现实可能会让人泼一盆冷水。

我们以耶鲁大学为例。它计划将年级人数从1650人提升至1750人,看似增加了100个席位,但这其中不少其实是因为疫情期间的Deferred学生所占额度逐渐消化造成的“回归常态”,而非真正意义上的新增名额。

此外,这些扩招计划并不是针对某一个群体的“福利”,而是对整体申请者开放。而且,大多数顶尖名校的国际生比例控制仍然非常严格——在耶鲁、普林斯顿等私立常春藤院校中,国际生通常占比10%~13%,且分布在全球一百多个国家,中国学生每年拿到的名额早就屈指可数。

更现实的问题在于:

有些学校扩招了学生,却没同步增加教职员工数量,意味着教学资源更紧张,优质课程难抢,教授辅导机会更稀缺;

招生人数多了,竞争未必下降,反而可能因为申请门槛下调(如不再强制提交SAT/ACT成绩)而让更多边缘候选人涌入,进一步加剧“卷”的程度;

而对国际生而言,在当前国际关系相对紧张的大背景下,美国大学是否会扩大对中国学生的招生比例,仍然是一个大大的问号。

美国大学整体入学人数真的回暖了

根据美国国家学生信息交换中心(NSCRC)数据,2024-2025学年,美国大学秋季整体预计入学人数为1910万人,较去年增长4.5%,创下疫情以来最大涨幅。

其中,本科阶段人数接近1600万人,研究生则约320万人。尤其是公立四年制大学、私立非营利性院校、社区学院等机构的入学数据均有所回升。

疫情期间,美国大学曾面临严重的“断档”:申请人数减少、入学延迟、转专业人数增加、辍学率上升。而今,随着线下授课全面恢复、留学生签证政策放宽,加之AI、数据、工程等“热门专业”对学历门槛的提升,越来越多的年轻人重拾对高等教育的信心。

从长远来看,教育依旧是美国经济竞争力的一部分,这使得“招生回暖”成为一种必然趋势。

对中国学生来说,这波机会能抓住吗?

从表面上看,中国学生的确迎来了更多机会。根据2024-2025申请季的Common App数据显示,中国学生的申请人数在连续三年下滑后首次出现反弹,回升至1.84万人,同比上升约6%。这说明,学生和家长对美国高等教育的信心正在逐步恢复。而扩招计划恰好可以为这部分“重新点燃留学梦”的申请人提供更多可能性。

但机会与挑战往往是并存的。在扩招的同时,很多美国大学也在悄悄“调高门槛”。中国学生申请热门专业扎堆的现象依然严重,尤其集中在商科、计算机科学、数据科学等STEM领域。这导致学校在评估时会更加注重“背景多样性”与“专业平衡”,一些原本具备录取实力的申请者,可能因为“太像其他中国学生”而失去机会。而一些转向跨学科、冷门方向的申请者,反而可能因为更独特的经历和角度而脱颖而出。

不过,也不是所有的信号都悲观。在扩招潮的带动下,一些顶尖大学正在尝试对国际学生实行更加友好的录取政策。例如,布朗大学已经宣布从2025年秋季起正式对国际学生实施“Need-Blind”政策,承诺在不考虑经济条件的前提下录取,并满足所有合理经济需求。这对于经济条件有限但学术表现突出的中国学生而言,是一大福音。

此外,越来越多的美国高校也在试图打破“只有名校才有含金量”的固有认知,致力于通过提升教学质量、就业资源、创业支持来增强自身吸引力。这也意味着,中国学生在选校时,可以不再一味盯着“Top 20”,而是根据自身兴趣、定位和未来发展去挑选最适合自己的学校。

总的来说,这波扩招确实打开了一扇新的窗户,但能不能跳进去,取决于学生是否具备了应对更加复杂申请生态的能力。从个人陈述到专业选择,从签证策略到经济规划,每一步都需要更系统的准备与更前瞻的视野。机会从不青睐“等风来”的人,而属于那些早早造好风帆、踏浪前行的申请者。