作为妈妈,我至今记得小雯三年级时的样子。

每天清晨站在深圳学校门口,攥着书包带的手直发抖,眼底的黑眼圈重得像戴了副小墨镜。

那时候我们还在深圳,她读公立小学,本该活蹦乱跳的年纪,却被校规压得像只受惊的小兽。

当乖孩子成为枷锁深圳公立学校的规矩有多细?

举个例子:午休时手肘必须压在桌面三分之二处,举手要与肩同高且五指并拢。

有次我在班级群里看到张照片:三个男孩在操场追着纸飞机跑,被班主任拍下来公示,小雯却指着照片说:他们像英雄一样自由。最让我心疼的是她的身体反应。

开学两周瘦了一圈,每天喊胃疼,医生说是心理压力引起的躯体化症状。

她变得越来越沉默,连笑都带着小心翼翼。

有天晚上我帮她整理书包,发现课本边角都卷成了毛边——那是她上课时紧张到不停摩挲的痕迹。我突然意识到:这样的教育正在慢慢“吃掉”孩子的灵气。

当学习变成对规则的绝对服从,当童年被正确填满,哪里还有空间盛放想象力?

于是在三年级暑假,我做了个大胆的决定:带小雯插班去香港。

推开另一扇教育之门

来香港前,我从没想过教育能像拼图游戏一样兼容多元可能。

在参观完保良局蔡继有学校后,我们果断选择了这所中西合璧的直资校,每月5800港币学费,却像是为小雯量身定制的成长实验室。

三语并行的神奇课堂

该校以双语教学+普通话授课为特色,数学、科学用英文教(接轨国际教材),中文课学《西游记》原著选读,甚至还有粤语文化选修课。

小雯第一次上跨学科项目课时,竟用英文写了篇《红楼梦》人物分析短文,回家兴奋地说:老师说我的观点像侦探破案一样有逻辑!

零天花板的创意空间

校园里最震撼的不是教室,而是创客工厂,两层楼的开放式实验室里,3D打印机、激光切割机、VR设备一应俱全。

参观时,一群小学生正在用编程控制机械臂搭建智能温室,小雯盯着他们调试传感器的样子,眼神里突然跳出火花:妈妈,我想试试做个会垃圾分类的机器人!

校长笑着说:在这里,孩子们的不切实际都会被当成课题来对待。

学渣逆袭通关记

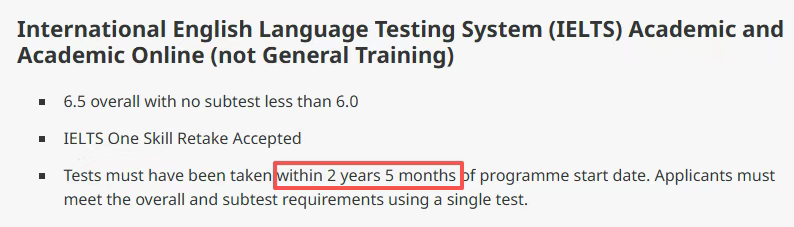

原以为直资校会宽松,没想到学术深度远超想象。英语爬坡的关键三个月

蔡继有学校三年级的英语阅读材料,选自《牛津书虫》系列和《儿童科学》杂志,词汇量比内地教材多出30%。

小雯刚转学时常捧着《The Magic School Bus》绘本叹气,和我说:妈妈,photosynthesis(光合作用)这个词像绕口令。

但学校的分层阅读计划救了她:每周2节外教精读课(逐句拆解科普文)+阅读护照打卡制度(每读完一本书盖一枚世界地标印章)。

配合我们提前用《Reach Higher》打下的基础,她3个月内读完了12本原版书,面试时竟能脱稿讲述太空垃圾回收方案,让招生老师直呼:这个视角很像NASA小工程师!

创意分比标准答案更重要

在数学单元考中,小雯用思维导图解答鸡兔同笼题,虽然步骤和标准答案不同,却拿到了满分。

老师评语写着:你的建模思维让问题变得有趣,这才是数学的灵魂。

这种鼓励多元解法的评分标准,让小雯第一次敢在作业本上画解题思路漫画。

在实验室里长大的孩子

蔡继有学校的每一天,都像在玩中学的冒险:40分钟自由探索时间的魔法

每天下午,小雯都会带着探索任务卡冲进创客空间:周一在AI实验室训练垃圾分类模型,周三在戏剧工坊用英文改编《山海经》故事,周五跟着老师去维多利亚港做水质监测(数据会直接用于环保组织的研究)。

这些玩闹竟结出了果实:去年她和团队设计的厨余垃圾转化沼气装置,不仅拿下香港青少年科技创新大赛金奖,还被纳入学校食堂的环保试点项目。

颁奖典礼上,她用英文致谢时说:感谢学校让我知道,课本里的知识可以用来改变真实的世界。

当兴趣成为学分

期末评估中,小雯选择用编程动画展示历史课的丝绸之路主题,她花两周时间用Scratch制作了互动地图,点击每个城市都会弹出贸易商品的英文介绍。

老师给了她跨学科创新奖,评语是:你的创造力,让历史活了起来。

写给深圳妈妈的心里话

常有人问:蔡继有学校适合什么样的孩子?

我的答案很具体:适合想保留中文根基,又渴望国际视野的家庭:这里既有《论语》晨读,也有联合国可持续发展目标(SDGs)主题课,小雯会用中文写毛笔字,也能用英文辩论碳中和路径。

适合坐不住,爱折腾的孩子:如果你家孩子也曾在深圳课堂上偷偷画科幻漫画,曾把科学实验变成灾难现场,或许可以带他来看看。

在蔡继有,这些不规矩的瞬间,都可能成为点燃热爱的火种。

如今小雯的书包里,依然放着深圳带来的口算题卡,但她再也不会把纸角磨破。

因为她知道,真正的成长不是符合标准,而是像学校创客墙上的标语写的那样:去创造标准未定义的未来。