经典美剧《行尸走肉》第一季播出已经是15年前的事情了,但僵尸世界末日的话题依然经久不衰。

最近,以“敢写敢说”著称的英国学生媒体 The Tab 放出了一份脑洞清单:Ranked: Russell Group uni cities where you’re most likely to survive a zombie apocalypse。研究的不是学校好不好,而是——如果世界末日丧尸横行,在哪个大学城市你最不容易成为“行走的早餐”。

借这份排名,我们大可顺藤摸瓜,带你一边“逃命”,一边做出一份充满学术气息的保命地图,顺便用哲学与地理知识狠狠地调侃一下资本主义社会结构的末世困境。

在这份“求生指南”里,The Tab 根据以下六项指标,为英国罗素集团大学所在城市打了分(满分100):

交通拥堵指数——堵车?你在逃命,结果被堵在M25上。

道路质量评分——想靠滑板逃命,但地面像月球表面。

人均汽车拥有率——你有车吗?你有汽油吗?你抢得到吗?

绿地面积——没有绿地,你连埋尸体都没地方。

水体覆盖率——水是生命之源,也可能是躲避丧尸的屏障。

燃料供应稳定性——没有油,你连加油站都变成永久墓碑。

从这些指标可以看出:逃生,不仅需要速度与激情,还得靠地理资源、城市设计与基础设施的“学术buff”。根据这几项评分标准,一份英国大学城市的 ZQ(Zombie Quotient)排名新鲜出炉。

我们来看看部分城市的“末日生存指数”(ZQ),从“最有希望躲过一劫”到“等死不如直接献身”:

🎯第一名:剑桥(Cambridge)

分数:68.5绿地、河流、交通都极佳,宛如“僵尸版桃花源”。

生存逻辑分析:城市小、人口密度低,有牛顿的精神庇佑,甚至可以用康河的水隔离病毒。

🧠第二名:牛津(Oxford)

分数:68.1和剑桥一样,老牌精英城市,藏书多、知识浓、丧尸少。

学术调侃:哲学系的学生可能会在被咬之前陷入伦理困境:“我该救自己,还是救我的导师?”

🪖第五名:格拉斯哥(Glasgow)

分数:58.8虽然听起来有点危险(部分地区确实治安糟糕),但道路条件优良,且城市有种“末日朋克感”。

文化战斗力 bonus:“苏格兰大叔拿起酒瓶就敢和丧尸对砍”可能不是都市传说。

🧨第六名:伦敦(London)

分数:55.4惊喜!帝国中心的伦敦竟然不是垫底?

逻辑分析:虽然人口密集,但基础设施极其完备,水源广泛,燃料供应也稳定——关键是,地铁通道可以直接变成地下反抗军指挥部。

⚙️第八名:曼彻斯特(Manchester)

分数:50.3这个曾经的工业革命发动机,如今也是逃命战场的优等生。市区交通灵活,绿地分布均衡,大学多到你可以边逃命边蹭课。

人文 bonus:你可以躲进曼大图书馆,和五百年的人类文明共同苟活。

☠️第十二名:利物浦(Liverpool)

分数:42.3这是个“你能活,但不太久”的城市。

现实讽刺:音乐可以救人心,但不能救人命。你逃命时听披头士也许能让你死得文艺点。

很显然,在丧尸末日里,QS 排名毫无用处。童鞋们需要的是:

城市规模适中(小城市更容易防守)

自然资源丰富(河流、树林、丘陵可以阻断感染传播)

交通多样但不拥堵(自行车和皮划艇成为主力)

社区连结强(互帮互助才能生存)

这让人不禁反思,在现代城市化语境下,我们所追求的“大城市繁华”“地铁房便利”,在丧尸末日中反而是“社会脆弱性”的最大体现。

套用鲍德里亚(Baudrillard)的理论:末日不过是“消费社会的反向镜像”,是我们对过度秩序的一种终极幻想。

在平时,大学城是“精英再生产”的乌托邦;在末日,它变成了“文明瓦解”的试炼场。

从文化符号的角度来看:剑桥的“逃生能力”其实正是其传统—自然—封闭三者的集合;伦敦的“勉强能活”是现代都市的自我救赎意志;而利物浦、伯明翰之类工业重镇的低分,映射了在资本逻辑下城市分布的不均衡发展。

这也许是一个讽刺——末日的幸存地图,恰恰揭示了城市治理、基础设施建设、环境政策的长期积弊。

对于正在英伦苦读的留学生来说,本文实用性极强。下次你选校时,请记住:

不是每个QS前50的学校,都能保你一命。

如果你在利物浦或谢菲尔德读书,建议你准备个应急包、几瓶防腐剂,和一本《尸速列车》作为心理建设。

如果你在剑桥、牛津,请记得分点空间给理工科的孩子——他们可能比你会造防丧尸工具。

最后,我们为何如此着迷于“僵尸末日”?

心理学上讲,丧尸故事满足了我们“在秩序崩塌中重建意义”的幻想。就像疫情期间我们抢购厕纸一样,在模拟绝境中“重新分配资源”的快感,能短暂让人忘记现实的无力。

The Tab 的排名,用一种“戏谑”的方式,为学生们制造了一次幽默的群体心理疏导。当然,它也提醒我们:

教育是通向文明的钥匙,但一块完整的绿地,也许是你免于被咬的最后希望。

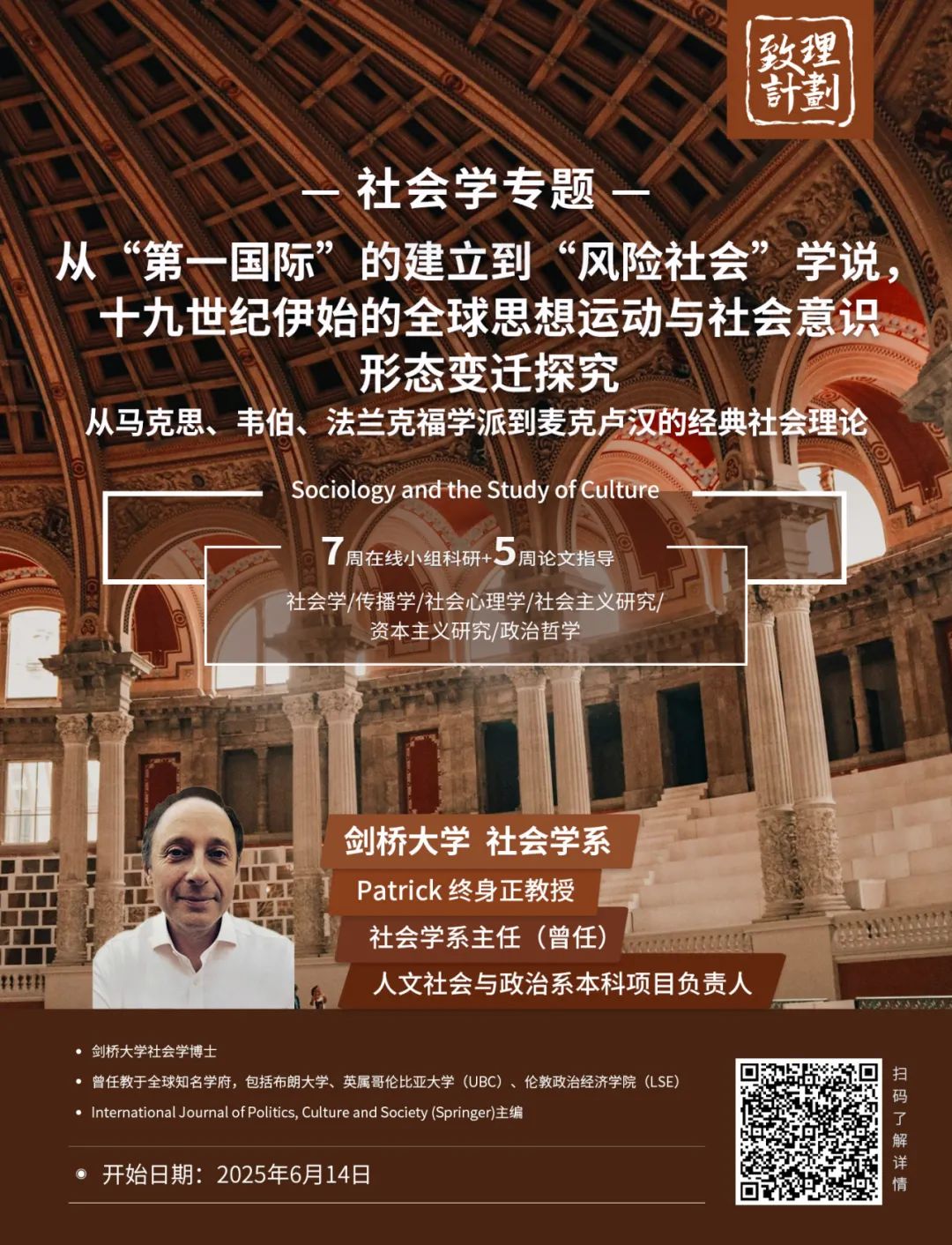

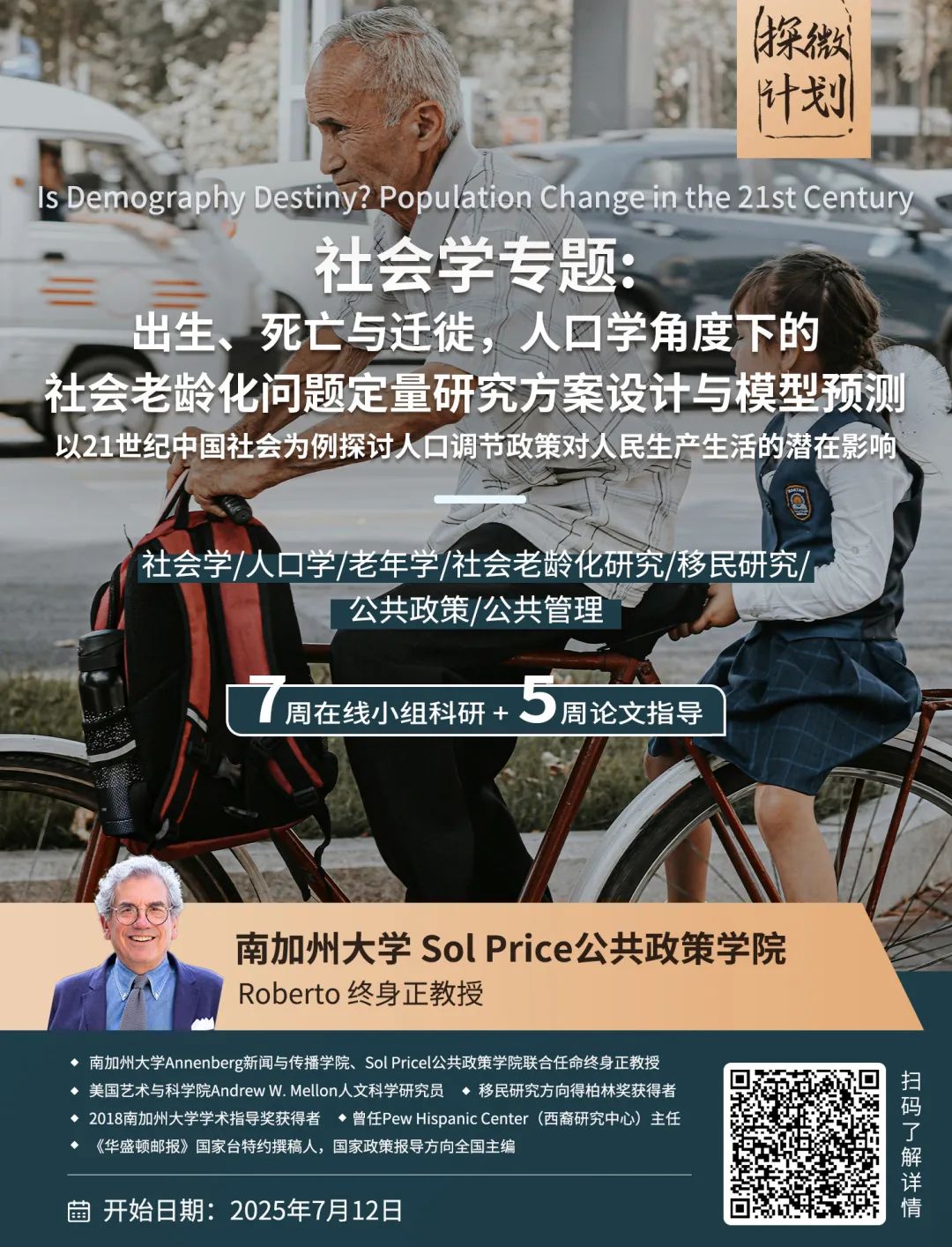

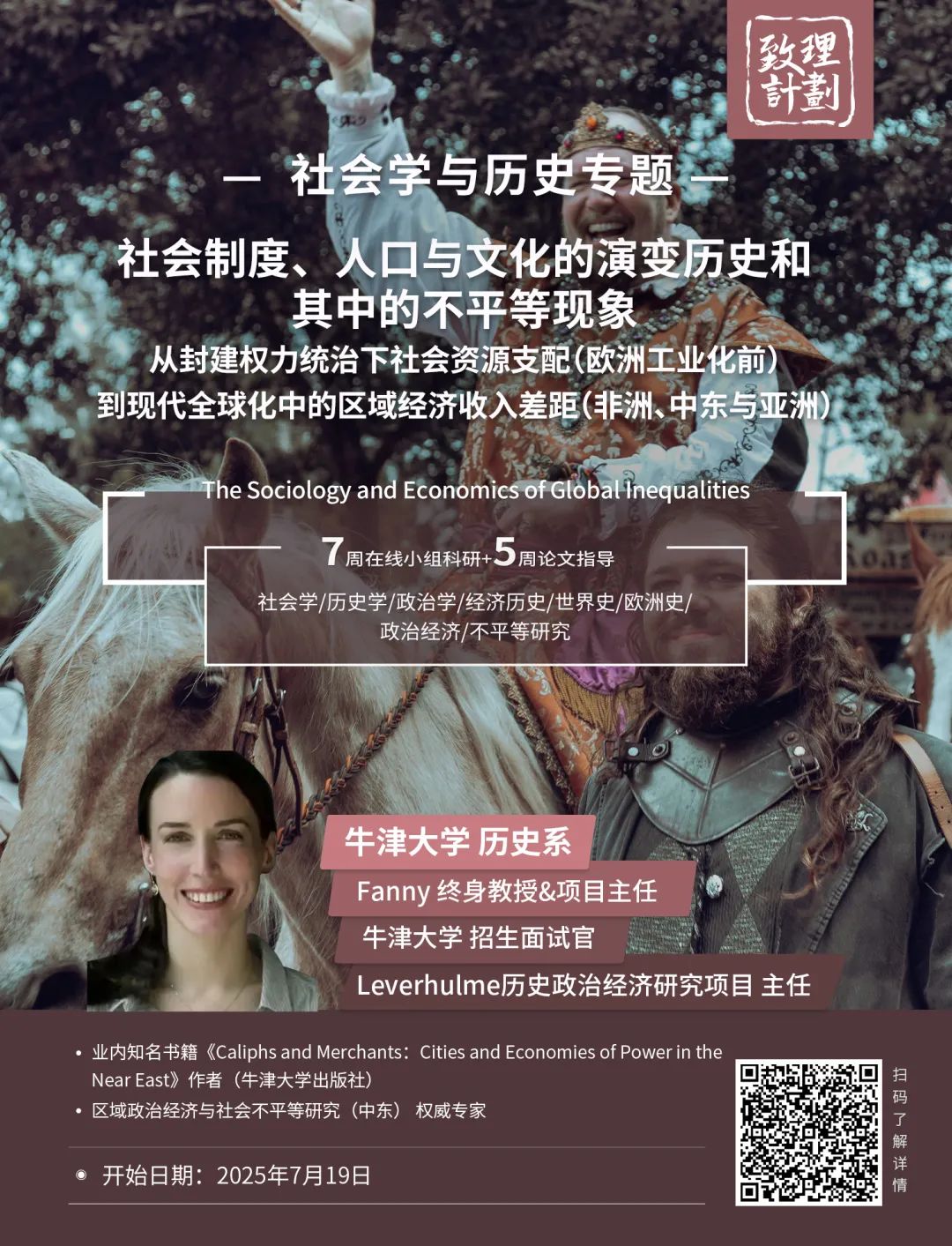

社会学科研项目