在曾经的英文文献中,“Wei Zhang ”是张伟,章伟还是张薇?学术界对中文姓名的误读和混淆由来已久。

而如今,这种现象正在悄然改变。

如果你关注学术圈动态,最近可能已经注意到——越来越多的国际顶级期刊,正在接受作者用中文署名。

这不仅仅是一个名字的写法选择问题,而是一万万万学者在国际学术舞台上对文化身份证名的再思考。

近年来,更多国际项目、顶级学术刊切开始允许作者使用中文签名。这种看似轻快的变化,实际上其意义越突了你我所等。

一、“中文署名”是怎么起来的?

2009 年,《美国国家科学院院刊(PNAS)》成为首个允许作者使用非拉丁字符进行签名的项目。它打破了一个传统规则:国际论文只能用拉丁字符,也带来一种非西方文化名字也可能得到展示的可能性。

2015 年起,华中农业大学教授、中科院院士张启发带领的科研组,已经在 PNAS 上登进多篇带有中文姓名的论文,成为首批实践者。

当时非识性的姓名倒置,例如“Li Ming”和“Ming Li”,常常造成名识混乱和缓慢同行人的识别。但当中文姓名直接出现,名字的本真形象得以保留。

张启发的尝试,在国内并不多见,却带来了一个重要发现:用中文署名完全可行,而且更准确、更具辨识度。

二、越来越多中国学者“实名出道”

如今,中文签名已经不再是张启发一个人的做法,而是演变成一种潮流:

2024 年,斯克里普斯研究所中国博士生李春雨在《Nature》上以中文名发表了重磅论文;

2025 年 1 月,深圳大学王奔课题组在《Matter》上发布研究成果,全员中文署名,成功应用于绝缘性科研成果;

芝加哥大学的黎鹏举、田博之团队,也在《Nature Reviews Materials》署名中文,再次引发学界热讨。

这背后,其实是中国科研实力崛起与学术文化自信同步成长的结果。

三、目前支持中文署名的国际期刊有哪些?

目前,越来越多的国际主流期刊正在支持或测试中文署名服务。以下是一些已明确支持的刊物:

PNAS(美国国家科学院院刊):最早在 2009 年提出支持非拉丁字符署名。

Nature系列期刊:如《Nature》、《Nature Reviews》、《Nature Communications》,在2023年起陆续接受作者申请中文签名。

Cell 系列期刊:Cell Press细胞出版社最新消息称,目前其旗下大部分期刊包括《Cell》、《Cell Reports》等,支持作者在提供英文/拼音姓名的同时,将中文汉字姓名作为 Alternate name 展示。

Science:在最新的投稿系统中引入作者中文名字段,正在逐步推广使用。

Elsevier 和 Springer Nature出版集团旗下多本期刊:例如《Matter》、《Advanced Materials》、《Nano Today》等,也表示支持中文或其他母语署名,只需在投稿阶段注明。

IEEE期刊体系:允许在ORCID、作者简介及部分页面呈现中文名。

不少期刊也正在观察实践反馈,有望在不久后全面开放中文实名显示。

四、如何查询期刊是否支持中文署名?

要验证某个期刊是否支持中文署名,可以通过以下几种方式进行确认和操作:

1.查阅期刊的官方投稿指南

几乎所有国际学术期刊都会在官网提供投稿说明,通常命名为:

For Authors

Author Guidelines

Instructions for Authors

Submission Guidelines

你可以在其中查找以下关键词:

non-Latin characters

native language

Chinese characters

author name presentation

ORCID display options

如果出现“作者可使用非拉丁字母书写姓名(e.g., Chinese, Korean, Arabic)”等表述,即代表支持中文署名。

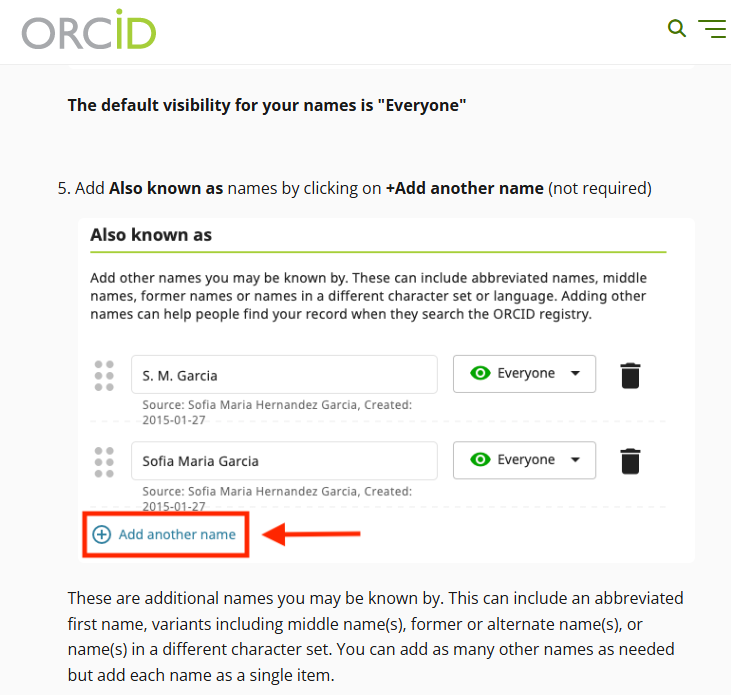

2.在平台检查显示选项

在 ORCID、Manuscript Central 等平台检查显示选项,很多国际期刊投稿系统已与ORCID对接,而ORCID允许填写“preferred name”和“other names”,支持中文、拼音同时存在。

若期刊系统支持 ORCID 同步,大概率也能显示中文名;

在Manuscript Central、Editorial Manager 等平台填写作者信息时,如果“姓名”字段支持多语言填写或说明中有注明,就可以尝试添加中文。

3.联系编辑部直接确认(最保险)

如果官网未明确写出支持情况,可以直接发邮件给期刊编辑部或技术支持,内容可以简明扼要,如:

Dear Editors,

I am preparing a manuscript submission to your journal and would like to confirm whether it is acceptable to include Chinese characters in the author name.

Looking forward to your guidance.

Best regards,

[Your Name]

这种方式适合用于投稿前确认,避免因为格式问题被退稿或修改。

4.查看已发表论文是否有中文签名

最直观的方式是:在该期刊官网或数据库搜索是否有作者使用中文姓名发表论文,例如:

在 Nature 官网搜索关键词如 “李春雨”、“张伟”等;

使用 Google Scholar、Web of Science 搜索某篇论文,看是否有中文署名出现;

如果能看到像“王婷”、“刘磊”这样的署名,说明该期刊已经支持。

5.在投稿系统尝试添加中文名字段

有些系统即使在投稿指南未写明,但在实际投稿过程中会出现这样的字段:

Preferred Author Name

Display Name

Native Name

只要不影响文章排版、格式,一般都可以尝试提交使用中文名字,很多编辑部会酌情接受。

五、中文签名能带来什么?

1. 减少误解,更好明确区分身份

名字倒置是中外同行相互欺识的大障碍。特别是名字普通、重名重姓的学者,同名同姓情况下,使用中文名字可以明确区分身份,不再被误读、误拼的名字。

2. 增强学术个体品牌,建立学术信用

如果形成这样的方式:一个中文名字+精准研究方向,是极其有效的識别工具。

学术堆突中、批判作者、投稿、推荐信中,都能提高同业识别度。在引用、合作环节,也能建立清晰的学术声誉。

3. 显示文化识名与学术自信

尽管学术方法进入国际化道路,但姓名体系无需被干扰。中文签名即是对本人文化根基的一种展示,也是学术里小而精的“文化主权”身份。

在海外学术体系中,许多华人学者因为语言系统差异而选择英文名或拼音方式,长期下来造成文化脱节。中文署名让学者保有真实自我认同,在国际合作中增强文化自洽和尊严。

4. 为青年学者提供正向示范

很多年轻留学生或科研新人可能因担心“与众不同”而放弃中文署名。但随着越来越多顶刊中文署名的出现,前辈的示范效应让“保留文化身份”成为一种可以公开实践的选择。

对于中国的学生来说,这种变化既是鼓舞,也是启发。 当中国学者以中文名登上国际期刊,不仅是专业认可,更是文化的“软着陆”。

国际化,不意味着同质化。与其被动适应,不如主动定义。