前两天和一位从法国回来的学生吃饭,她本科毕业于国内一所985高校,现在正在法国读硕士。聊天过程中,她向我抱怨起和法国同学合作的经历:她们有一门课结业需要提交一个项目报告(projet)。整整一个学期,她的法国搭档几乎什么都没干,调研工作全部扔给了她。

然而,就在提交报告前,她的搭档却发挥了关键作用——对报告进行了大幅润色和结构调整,并主导了最后的答辩(soutenance)。结果,两人都拿到了A。她无奈地感叹:“不说法语水平吧,至少法国人的写作水平真的太强了,并不是说我法语C1没她口语好这简单,而是他们天生就会写。”

不知道大家是否有这个感觉,反正我是有的。我当时在工程师学院读书时为了凑学分,误打误撞选了一门哲学课,正是这个偶然,让我系统地了解了法国人语文教育的独特体系,也就是现在全面都在大谈特谈的:

大语文教育是什么?

今天,我就把我和她分享的观点,也和大家拿出来聊一聊。

小学阶段:“听与说”的启蒙

对于法国教育来说,大语文和大综合,可能并非是“海底捞针和水滴石穿哪个发生概率更高”这个问题,而是他们理解语文体系的问题。

首先,小学阶段的法国语文,重心在于“听与说”——法国老师会花大量时间帮助学生构建一幅完整的“语文知识地图”,学习语文的关键,是为了达成以下这条路径:

口头表达→词汇→语法→修辞→辩论与评价。

他们并不急于让学生背诵大量词汇和语法规则,而是强调清晰表达自己是谁,来自何处,家人的背景,甚至社区和自然界的基本认知。更重要的是,他们希望学生明白语文学习是终身受益的过程,这种系统化和综合性的教育方式让法国孩子从小就学会了表达自己的想法。你可以说法国人最能扯,最能杠。他们可能也让人觉得很烦,但是确实你不能说他们庸俗。

当时我反观我小时候学习的语文,那会儿过于重视生字、生词、成语和古诗背诵,很少去表达什么东西,所以在小学那会儿,我就已经有点打不过我平行世界里的法国小学生了。

初中阶段:“读与写”的磨练

到了初中,法国语文教育正式转向了“读与写”。我们可能以为法国人不学语法,但其实是我们理解错了。他们只是不会在一开始就学习语法,而是在初中阶段,把语法和修辞紧密结合一起学习。在这个阶段,法国学生们会开始大量开始写作练习,尤其是写观察日记、生活小故事和读后感——这三个练习是我当时大学法国同学集体吐槽的记忆最深的练习。同时,在阅读方面,他们也会和我们一样被老师开一堆书单,里面大部分都是经典文学作品,小说为主。但是,在这个阶段,他们有一个明确的学习目标:学习故事是怎么讲出来,法语有什么韵律和修辞手法。

而我回忆我那时候初中阶段的语文学习,常常停留在“生僻字识记”和“古文翻译技巧”上,尽管我初中就读的是北京当时最好的初中,并且我的语文成绩也非常高。但是你让我真正地说自己有什么系统性地训练阅读能力的体验,我却真的说不出来。实际上,这个阶段我们要练习的是AI与生俱来的能力——从文章中概括细节信息的能力,即我们常说的时间地点人物起因经过结果。

高中阶段:“严肃阅读与深度写作”

进入高中阶段,法国语文教育强调的是“严肃阅读与深度写作”。我当时的同学用三个词反复强调他们当时在阅读上的要求,写作策略(strategy)、技巧(skill)和风格题材(genre)这三个维度。

简单来说,高中的阅读是初中阅读的一次升级,这一次不是简单地把文章读明白要素读清楚就好,而是开始能够解构一篇文章。比如对于一篇论说型文章,作者是如何展开他的论点的,是层层递进,还是分类汇总?对于一篇小说,作者是使用的顺叙、倒序,还是插叙(叠序更准确)。同样讲一个事,雨果的文字是什么味道?加缪是什么味道?

同时,法国学生要被要求必须能够在“理解”这个维度上达标:体会作者的内心世界,进而理解时代背景。他为什么会塑造这样的人物,或者做这样的研究,得出这样的结论?作者所描绘的东西,是当时时代的缩影或时代的必然,还是他探讨的是超越时代的东西,也就是今天我们关心,明天的后人是否还会关心?

进而他们会把这样的能力运用在写作上进行专项训练,构思文章的轮廓、结构与节奏,要求必须使用比喻、类比这些手法来把复杂的问题说清楚。

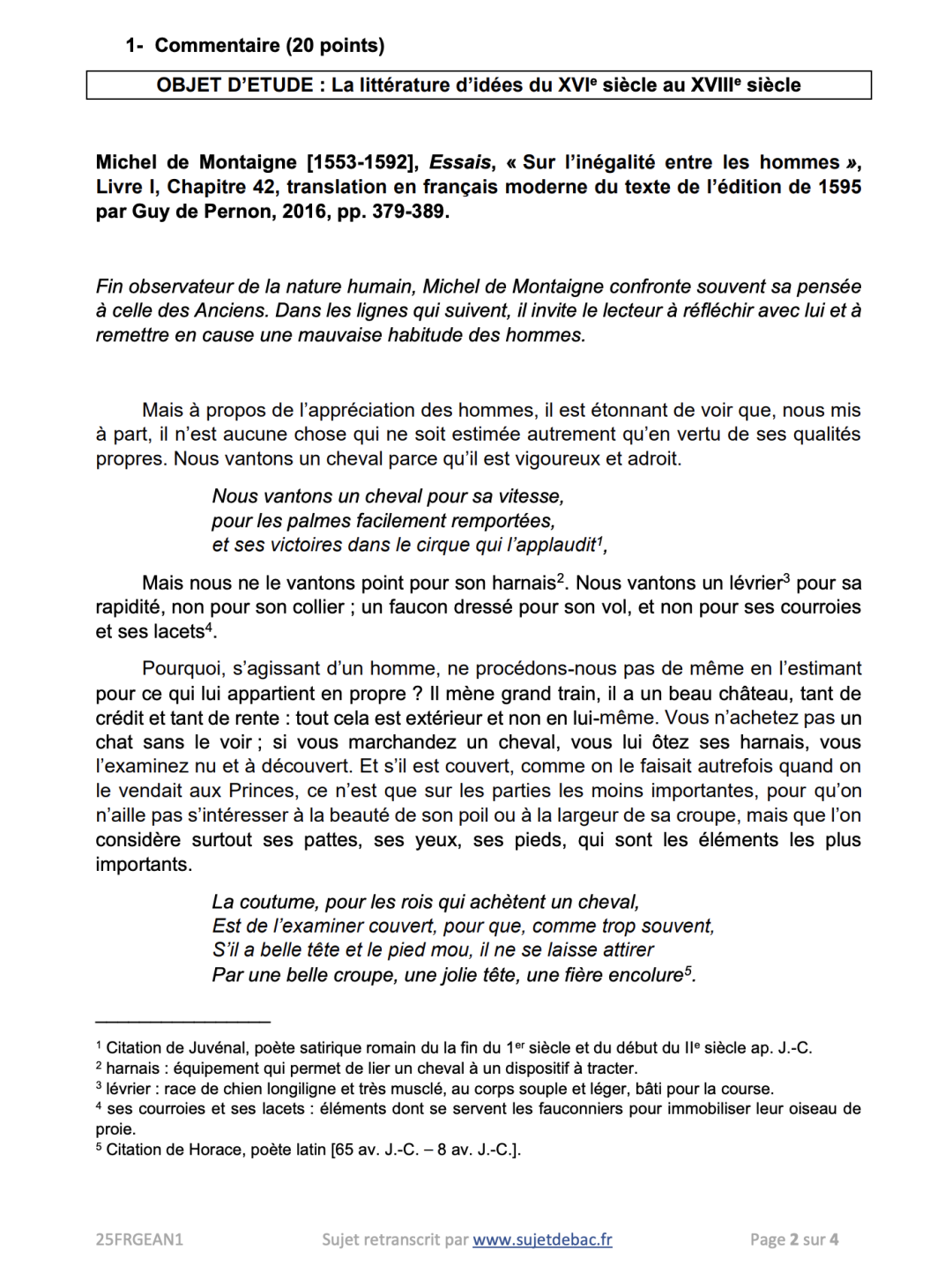

这一切会在法国高考(BAC)的语文中见分晓。法国的语文考试和中国的完全不同,他们只有文本评论(commentaire de texte)和哲学论文(dissetation)这两部分,是一个长达数4个小时的考试,大家直接看图吧。

以下是简单的翻译,帮不懂法语的同学理解:

一、文本评论题(20分)

主题:16世纪到18世纪的思想文学

Michel de Montaigne [1553-1592],《随笔集》,《论人与人之间的不平等》一文,第一卷,第42章,取自1595年Guy de Pernon编校的现代法语版本,2016年,第379至389页。

作为一位人性观察的深刻评论者,蒙田经常将自己的思考与古人的观念相比较。在接下来的段落中,他邀请读者与他一同思考,并反省人类某种根深蒂固的坏习惯。

(节选略,论述了人们如何以外在标准评价他人而忽视人的本质。)

考生需对该文本进行一篇评论性分析(commentaire)。

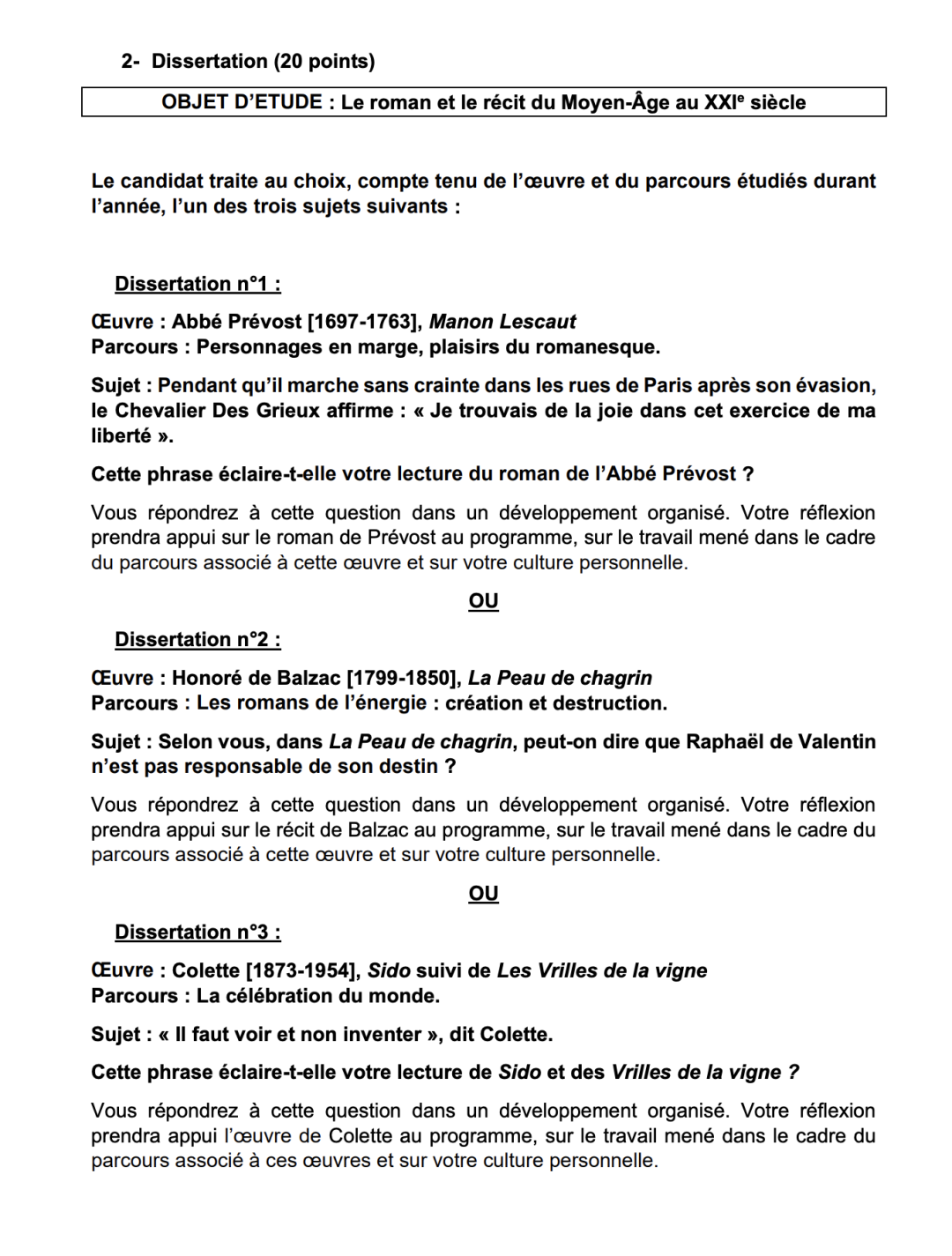

二、论文写作题(20分)

学习主题:从中世纪到21世纪的小说与叙事文学

考生根据自己在学年中学习的作品和主题,从以下三题中任选一题作答:

论文题1:

作品:阿贝·普雷沃 [1697-1763],《玛侬·莱斯科》

主题路径:边缘人物与浪漫叙事的快感

题目:主人公德·格吕约在逃出监狱、无惧地走在巴黎街头时说:“我在这种自由的实践中找到了快乐。”

这句话是否启发了你对这部小说的整体阅读?

论文题2:

作品:巴尔扎克 [1799-1850],《驴皮记》

主题路径:能量小说:创造与毁灭

题目:在你看来,在《驴皮记》中是否可以说拉斐尔·德·瓦朗坦并不对自己的命运负责?

论文题3:

作品:科莱特 [1873-1954],《西多》及《葡萄藤之花》

主题路径:对世界的礼赞

题目:“我们要看见它,而不是发明它。”——科莱特

这句话是否启发了你对《西多》及《葡萄藤之花》的整体阅读?

反观我的高考,还在纠结说明文答不到点子上,古文选择题错,作文写不出什么亮点。现在仔细想想,可能确实是因为一直没有理解语文这门学科,到底在学些啥。自此,和法国同学的语文差距应该是蚊子眼可见了。

进了大学,法国高校的课程设置里,始终有语文

现在让我复盘,我会发现法国的高中阶段可以简单地理解为围绕着文史展开,而大学就是围绕着哲学了。法国只有职业学校(Licence Pro)基本再开设语文课,因为再往后研究确实对于就业导向的学生没啥用了,谈玄论道多了开不好拖拉机。

我当时选哲学的时候非常抵触,因为我作为理科生,一点哲学基础都没有。后来在法国同学的帮助下,我才慢慢梳理清楚一些问题。哲学主要围绕着善于恶,存在与变化这两对矛盾展开,所以如果未来要做学问,就始终离不开这个问题,因为它是伦理道德展开的前提。

而我们国内的大学,除了文科生学习的文科专业,可能还有那么一点点语文,大部分理科生就彻底不用选修语文了。

这一路上的差距,似乎就让最开始故事中我的学生遇到的困境无法避免。想明白了这些,可能对我们接下来的语文自学计划有些帮助,也能为咱们后面的孩子的语言学习,获得一些老师发。愿每一位读者凯旋在望🇫🇷