高考成绩

不理想 = 没前途?

速看这份逆袭指南

“今年高考英语怎么这么难?”

2025年高考一结束,社交平台上家长和考生的吐槽就刷了屏。不仅阅读抽象难懂,语法填空还选自真实新闻文本,写作也聚焦跨文化话题。

是题难了吗?是的。但更深层的原因是:高考命题正悄悄转向“真实语境+思维能力”的新方向。

01、高考英语改革释放了什么信号?

英语,不再只是“考试工具”。当2025年高考英语试卷一出,许多学生和家长才发现,题目的“难”早已不只是词汇变难、篇幅变长那么简单。它的根本变化在于命题理念的升级:英语正在从“语言测试”向“综合思维评估”转型。

1、原版外刊素材大量进入试卷

今年高考英语试卷中,多篇阅读文章取材自经典外刊与原版图书,如:

- 心灵励志读物 《Chicken Soup for the Soul》,

- 社科外刊《 Inside Story》,

- 权威科普杂志 《New Scientist》。

这类材料在语言上不仅更地道,语法结构更复杂、表达方式更灵活,还充满母语国家的思维逻辑和文化背景,对考生提出了全新的挑战。

2、跨文化、非虚构题材成新宠

2025年的高考试题内容横跨多个“真实世界”议题:

- 微塑料污染、

- 全球气候变化、

- 能源转型、

- 粮食危机、

- 生态保护、

- 人类命运共同体……

这些都不再是虚构情境,而是真实发生的全球议题,需要学生不仅能“读懂文字”,更能“看懂世界”。这类非虚构文本常包含大量:

- 事实陈述、

- 数据对比、

- 观点交锋,

对学生的信息整合力、逻辑思维力和跨文化理解力提出了更高要求。

3、文本结构复杂、逻辑跳跃大

这一改变意味着仅靠背词刷题远远不够,需要批判性思维和跨文化理解力。题目不再是“原地找答案”或“技巧套模板”就能应付的了,而是需要:

- 快速理解作者立场、

- 分析复杂因果关系、

- 判断论据有效性。

简单说,这不是“刷题能解”的题,是“理解+判断+思考”一起考的题。英语不再是考死记硬背的“工具课”。

高考英语的改革都在指向一个趋势,英语不再是“考试工具”,而是认知世界的思维工具。高考也正在逐步从“技巧测试”走向“全球视野 + 逻辑思维 + 人文理解”的综合考查。

尽管高考不断地在改革,但目前阶段,其本质上仍是一次性选拔机制。

02、留学成为能力导向的替代路径

今年高考分数公布的那一刻,几家欢喜几家愁。有人喜提清北复交,也有人一夜未眠……

但你知道吗?一部分家庭早就悄悄切换了赛道——直接选择了“高考后留学”!那么为什么越来越多家庭高考后就选择留学呢?

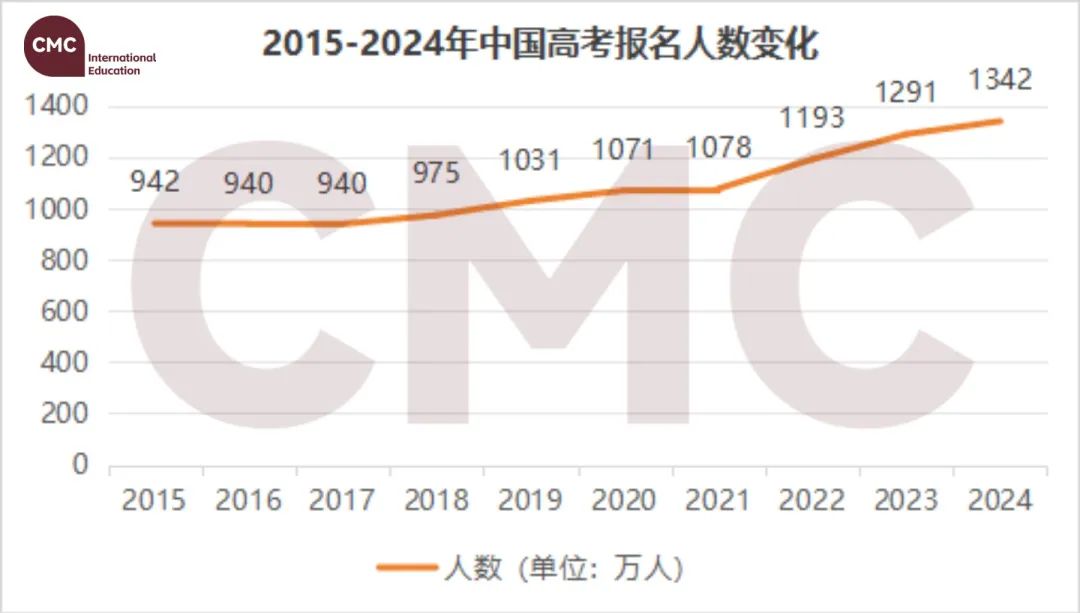

中国高考长期以来被称为“千军万马过独木桥”。2024年,中国高考报名人数达1342万人,创下历史新高。然而,高校优质教育资源却依旧集中在“985”和“211”工程大学中,真正能进入国内顶尖高校的人数极为有限。

以北京大学和清华大学为例,两校2024年全国招生总规模约为7000人左右,录取率不足0.06%。相比之下,许多学生即便努力多年,也只能进入普通一本或二本院校,难以获得优质的教育资源与未来竞争力。

而通过高考后留学,学生可以申请世界排名前200甚至前100的大学,在不降低教育质量的前提下,避开高考内卷,提升教育性价比。

03、时间效率更高,路径更加灵活

复读在中国仍是一条常见的路径,尤其对高考失利的学生来说。然而复读意味着至少损失一整年的时间,还面临极高的心理压力与不确定性。而通过高考后直接申请国外本科,学生可以节省一年时间,直接进入国际大学,边学习边适应海外生活。

以香港和英国为例,众多高校接受中国高考成绩作为入学标准,并不断扩招高考生。2024年,香港中文大学公布,其本科课程接受高考成绩申请。香港大学在2024-25学年录取内地生约780人(占64%),以高考成绩申请入学的约360人。而英国谢菲尔德大学、伯明翰大学等也开设了针对高考生的直录项目。

此外,留学路径多样:可以先进入预科课程再衔接本科,也可以从大一转学、双录取等方式完成国际教育目标。这种“曲线救国”的方式,更符合个性化成长需求。

04、留学被视为更具长远竞争力的投资

随着全球就业市场的变化和海归含金量的提升,越来越多家庭将留学视为对未来竞争力的投资。

数据显示,超过72%的受访家庭表示,选择留学是为了提升就业竞争力和未来发展空间。尤其在金融、科技、传媒、国际事务等领域,拥有海外学习背景的毕业生,在跨国公司和大型国企的招聘中更具优势。

此外,全球化发展趋势和中国经济转型也带动了对“复合型国际人才”的大量需求。拥有国际视野、英语能力与跨文化沟通技能的学生,往往能获得更快的发展通道。

高考不是终点,甚至不是分岔口,而是你人生中的一次尝试。

站在这个节点上,勇敢走出去,你会看到——

世界不只有一条通往成功的路,而你,完全可以换一条跑道,重新起跑!