01、流程认知误区:误解“优营”效力与过早满足

(一)误解“优秀营员”效力:

1.误区:认为获得某校夏令营“优秀营员”(优营)就等同于正式录取,高枕无忧,忽视了后续流程。

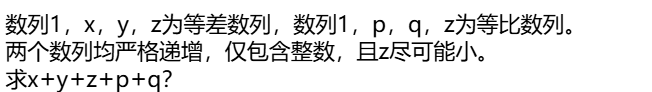

2.现实情况:“优营”政策因校而异、因年而异!常见情况包括:

(1)优营=拟录取(最理想,仍需在推免系统确认)。

(2)优营=免复试,仍需在预推免/九推阶段报名走流程。

(3)优营=复试优先录取或加分,仍需参加正式考核。

(4)优营仅为荣誉,无实质录取效力(较少见)。

3.建议:务必!务必!务必!仔细阅读该校官方发放的《优秀营员政策通知》或相关公告,明确其具体含义和后续需要完成的步骤。有任何疑问,及时联系招生老师确认。切勿想当然!

(二)过早满足已有成果:

1.误区:

获得某一还不错的院校的offer后,就停止继续投递和尝试更高层次院校的机会。

每年都有学生满足于已拿到的普通985/211offer,未参与预推免或九推,结果等和自己条件差不多、甚至不如自己的同学被名校录取后,才懊悔,这才了解后期有更高层次的院校(甚至是当初不敢想的梦校)因被“鸽”而释放出补录名额,悔之晚矣!

2.建议:

在教育部推免服务系统正式关闭之前,永远不要停止尝试!特别是预推免和九推阶段,信息瞬息万变,“鸽王”院校往往会在最后时刻降低标准补录。保持信息畅通(关注官网、保研论坛、社群),积极联系仍有名额的更好院校。保研是动态博弈,坚持到最后才有惊喜!

图:优营的常见类型

(https://www.xiaohongshu.com/explore/6837d4bc000000002200603f?xsec_token=ABvT8z9kBRAmimBu7yo03bb4LGSjbfz60-3k2Lx8LIUHQ=&xsec_source=pc_search&source=web_search_result_notes)

02、“无科研成果”焦虑与过度补偿

1.误区做法:

很多同学认为必须有已发表的论文或国家级大奖才能保研,导致盲目参加大量低质量竞赛、灌水项目堆砌在简历上,结果往往会适得其反。

比如,有同学在简历上罗列了5段看似光鲜但内容空洞的实习/项目,面试时被老师直接质疑:“你哪来的时间和精力做这么多?数据/贡献是不是有水分?”导致印象分大跌。

2.现实情况:

导师评审经验丰富,对经历的深度和真实性非常敏感。堆砌浅尝辄止的经历,不仅不能加分,反而暴露浮躁、缺乏深度思考或诚信问题。

3.建议:

少而精原则,选择能体现你核心能力(如研究能力、解决问题能力、工程能力)的2-3段核心经历,进行深度打磨,理解核心问题、方法、遇到的困难及解决方法。在简历和面试中,重点展示你在其中具体做了什么、学到了什么、有什么思考。质量远胜于数量!

03、易以夏令营成败论九推英雄

1.误区:

非常常见的一种误区,也是普遍存在的焦虑:“夏令营表现平平/没有offer,九推肯定也没戏”。这是一种极其危险的认知偏差!

2.现实反差:

我们观察到大量案例:有的同学夏令营斩获颇丰,九推却颗粒无收;也有同学夏令营一无所获,却在九推阶段收获多个985名校offer。这是为什么呢?

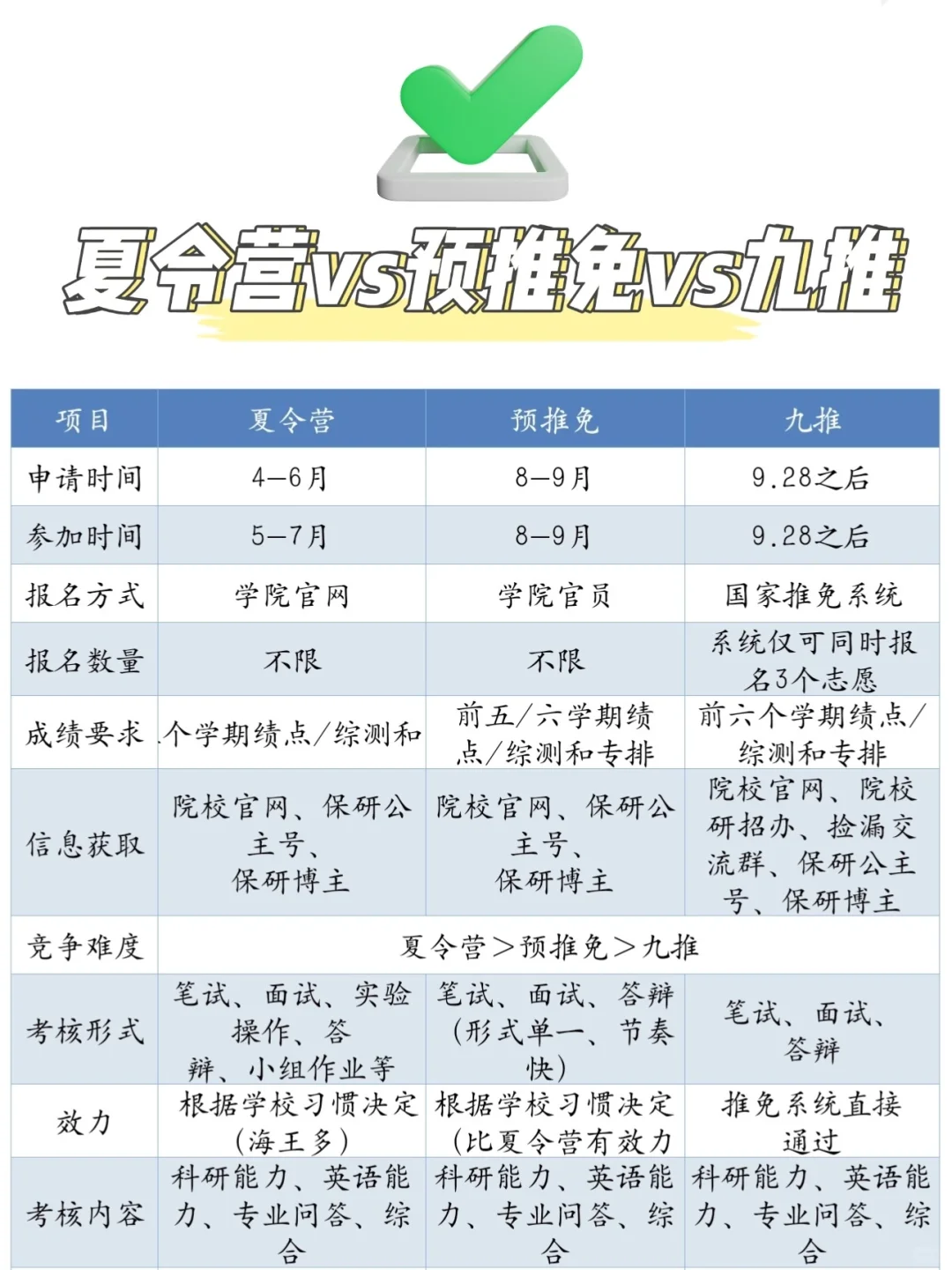

(1)考核侧重点不同:

夏令营:通常是优中选优的“掐尖”环节,更侧重考察综合素质,如科研潜力(论文、竞赛)、英语能力、表达沟通、学习能力、视野格局等。院校在这个阶段往往比较“挑”。

预推免/九推两极分化:①基本招满的院校,面试官会深入询问你的核心专业课程概念、项目细节、实验设计、代码实现等硬核内容,要求可能更高。

②但大量未招满的院校在九推阶段(尤其后期)往往会显著降低标准(甚至录取保研边缘的双非学生),此时对于具备扎实专业基础、态度积极、综合素质尚可的同学,机会大大增加,是非常黄金的跳板机会!

(2)核心认知:保研生vs考研生

请思考:面对一个保研边缘生和一个考研高分生(即使分数很高),导师会更倾向于谁?答案往往是前者。为什么?因为保研生(即使是边缘)通常意味着:本科期间相对持续稳定的学业表现,更早接触科研/项目实践,更可能拥有竞赛、论文等经历(即使级别不高)。整体上,经历更丰富,综合素质潜力更被看好。

因此,请自信!无论夏令营战绩如何,只要你有保研资格,九推阶段务必全力以赴,这是逆风翻盘的关键窗口!

图:夏令营、预推免、九推侧重点

(https://www.xiaohongshu.com/explore/680dab40000000000f0395f8?xsec_token=ABMu_1g5ZEGU413J9qY0ugYDm3cF7aahPSWXmVWgUiAa8=&xsec_source=pc_search&source=web_search_result_notes)

04、趋势变化:入面率、面试淘汰率都在提升

1.大趋势观察:今年无论是保研还是考研复试,高校对面试环节的重视程度都在提高。考研很明显,复试比例扩大、差额增大,高分被刷屡见不鲜,这充分说明:仅靠笔试高分已无法一劳永逸。

保研逻辑也是如此!面试是“选拔型”考核的核心,越来越被看重。它考察的是:

①深度理解:对专业知识的融会贯通、批判性思维。

②科研潜力:科研基础,以及对研究问题的洞察力、逻辑思维、创新意识。

③与导师/课题组匹配度:研究兴趣、性格、价值观。

④表达能力与沟通技巧:能否清晰、有条理地阐述观点。

⑤抗压能力与心理素质:面对压力问题的反应。

2.建议:

(1)针对性演练:模拟面试(找学长老师、同学互练),准备高频问题(自我介绍、项目细节、未来规划、专业基础概念)、梳理自身经历。

(2)深度复盘:每次面试后,无论成败,认真复盘表现,找出薄弱点加强。

05、忽视院校与阶段的巨大差异

保研绝非千校一面、千篇一律的流程。第一大误区就是低估了不同院校、不同保研阶段(夏令营、预推免、九推)之间的显著差异。

1.招生流程差异显著:

(1)现实情况:并非所有学校都走“夏令营->预推免->九推”的标准流程。有的学校可能不开设夏令营,直接进行预推免;更有甚者,部分学校夏令营、预推免均不开,所有名额直接走九推。

(2)应对策略:务必密切关注目标院校研究生招生网或学院官网的官方通知!切勿仅凭往年经验或道听途说行事。尽早建立目标院校清单,定期查看更新,掌握其独特的招生节奏。

2.考核形式权重不一:

(1)现实情况:考核方式及权重差异巨大。有的学校仅进行面试;有的则是笔试+面试结合,且笔试与面试的权重比例可能是四六开、五五开、三七开等不同组合。笔试内容可能是专业基础、综合能力或外语。

(2)应对策略:精准获取信息是关键!通过官网、往年经验贴、咨询学长老师等渠道,明确目标院校及专业的具体考核形式、内容范围、各部分权重。针对性准备,如笔试权重高的,需系统复习核心专业课;面试权重大的,则需强化表达、项目梳理和临场应变。

3.时间节点参差不齐:

(1)现实情况:各院校启动夏令营、预推免的时间点差异很大。有的学校动作非常早(如5月、6月),有的则相对较晚(如7月、8月甚至更晚)。

(2)应对策略:建立清晰的时间线!提前梳理目标院校的预计时间窗口(参考往年),做好时间管理。避免因信息滞后错过重要机会。准备好申请材料的“通用模板”,根据各校具体要求快速调整投递。海投策略下,时间就是机会!

06、定位误区:排名/背景不足就放弃挣扎

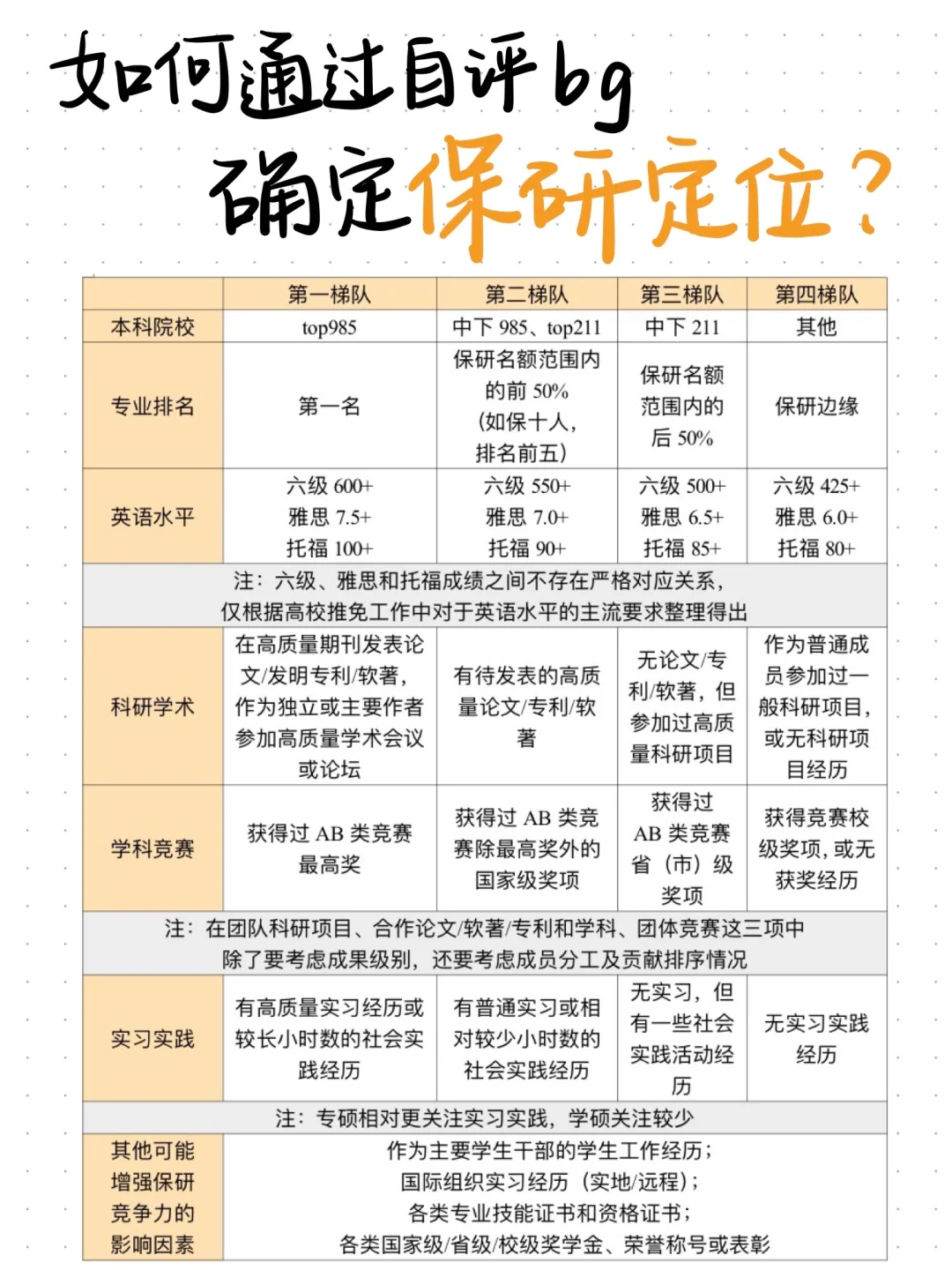

1.误区:认为排名不够靠前、处于保研边缘或本科背景一般,就“没资格”申请好学校,甚至想直接放弃。

2.现实分层:确实,顶尖名校(清北复交等)或极度热门的专业(如计算机顶尖高校),在夏令营阶段会严格卡排名、绩点或本科出身(985/211)。

但普通211院校的夏令营没那么难!实话实说,对于不少211院校,只要你认真准备材料、积极投递,获得入营资格并最终拿到offer的难度,远低于你的想象!

3.建议:

(1)目标选择策略:如果你的排名或背景在强校夏令营中不占优势,请理性调整预期,将重点放在优质211、特色强校或地理位置机构的院校上。

(2)即使你的目标是冲刺更好的学校,参加这些相对容易入营的学校考核,其核心价值在于积累宝贵的面试经验。在真实的面试环境中锻炼应变能力、表达能力、抗压能力,发现自身不足(如项目细节讲不清、概念理解不透),为后续冲刺更高目标打下坚实基础。“以战养兵”是提升面试能力的快速途径。

图:保研自我定位策略

(https://www.xiaohongshu.com/explore/675025a80000000006014869?xsec_token=ABv7tAY0hMYjHwJNZ5Rumy7UG8kJtMdMsdq4wXfkkZQzI=&xsec_source=pc_search&source=web_search_result_notes)

07、导师选择误区:了解浅层,忽视匹配

1.误区:仅因导师面试时态度热情、名气大(如杰青、长江)、或学校/学院光环耀眼就仓促决定。忽视了研究方向是否契合自身兴趣与规划、课题组氛围(如push程度、合作模式、毕业要求)、导师的指导风格(是细致指导还是放养)等关键因素。

曾有学生因仰慕某“杰青”导师的名气而加入其团队,入学后发现研究方向与自身兴趣南辕北辙,且课题组高压管理,导致读研期间动力不足,痛苦不堪。

2.建议:选择导师是双向选择,他的能力、资源、性格,关乎你未来3-5年的发展和毕业难易!务必理性、全面评估:

(1)研读论文:查阅导师近3-5年的论文,了解其当前活跃的研究方向是否真正吸引你。

(2)联系学长老师:这是获取最真实信息的重要途径!尝试联系目标课题组的在读或已毕业学长老师,了解导师的指导风格、课题组氛围、工作时间、毕业去向、学生评价等。(注意礼貌和技巧)

08、不主动联系导师

1.误区:认为联系导师是“走后门”或不必要,或者害怕被拒绝,错失宝贵机会。

2.现实情况:提前联系心仪导师是保研(尤其理工科)的重要策略。其意义在于:

(1)刷印象分:主动向导师介绍你的背景、研究兴趣和对TA工作的理解,提前“占坑”,给导师留下印象。

(2)获取最新、准确信息:直接了解导师的研究动态、招生名额、招生要求(比官网更具体)。

(3)双向匹配:判断你与导师、课题组的契合度。

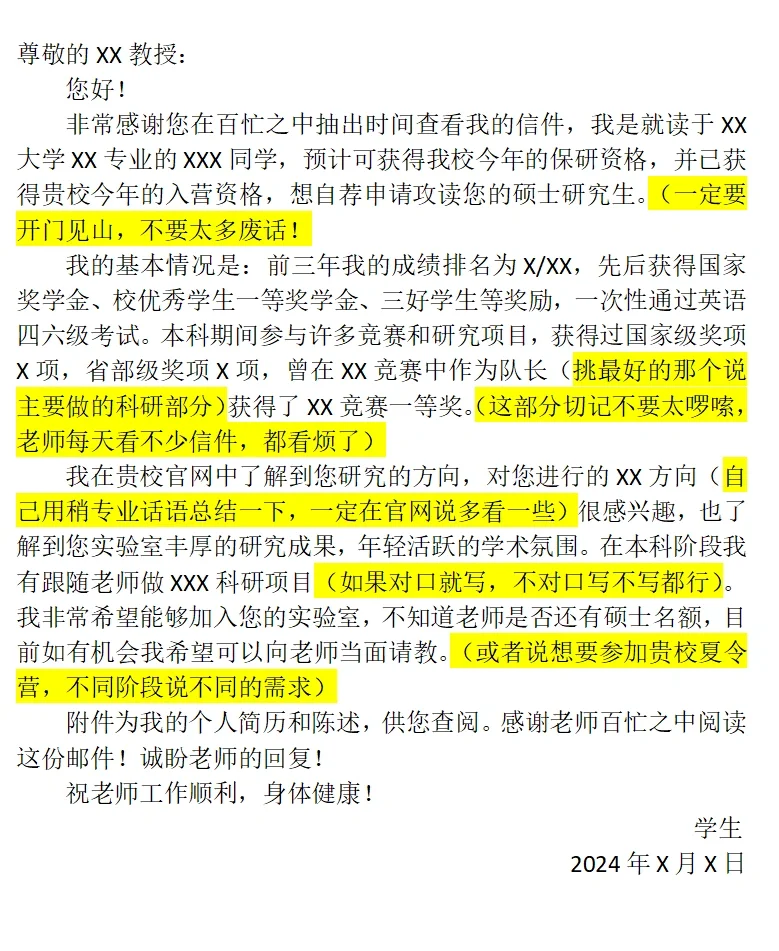

3.联系技巧(避免空话套话):

(1)邮件内容:

①清晰、简洁的自我介绍(学校、专业、排名)+附上你的简历(突出科研/项目经历)。

②重点:表达对导师具体研究方向的兴趣(结合读过的论文)+附上你的研究计划/设想(即使不成熟,体现思考)或对导师某篇论文的简要思考/疑问(标注页码)。

(2)避免:“老师我特别仰慕您学术成就”之类的空洞客套话。导师更看重你是否真正了解并思考过他的工作。

图:联系导师邮件模板

(https://www.xiaohongshu.com/explore/660aacd1000000001a016e6e?xsec_token=ABQ0SV1PUSSiQP0ZQ7Q5thPf2-UeERfxD1slF2ow34ZBk=&xsec_source=pc_search&source=web_search_result_notes)