“我是不是项目太少了?”“别人都做了十几个活动,我只有五个。”“要不要再拼一个公益项目上去?”

如果你也有过这样的焦虑,那么恭喜你,已经踩中申请季最常见的误区之一:把活动数量当成评判一个申请好坏的指标。

但真实的 Common App 系统并不会因为你填了 10 个活动而奖励你满分,也不会因为你只填了 8 个就默默扣分。反而,在“项目越多越焦虑,写文书越没得写”的死循环里,一堆申请人错把“堆料”当成“策略”。

这篇文章,就来拆穿这个焦虑幻觉,同时告诉你——如何判断一个活动到底值不值得写进申请,如何用有限的经历写出打动招生官的人设。

Common App 允许填 10 项,不代表你必须有 10 项

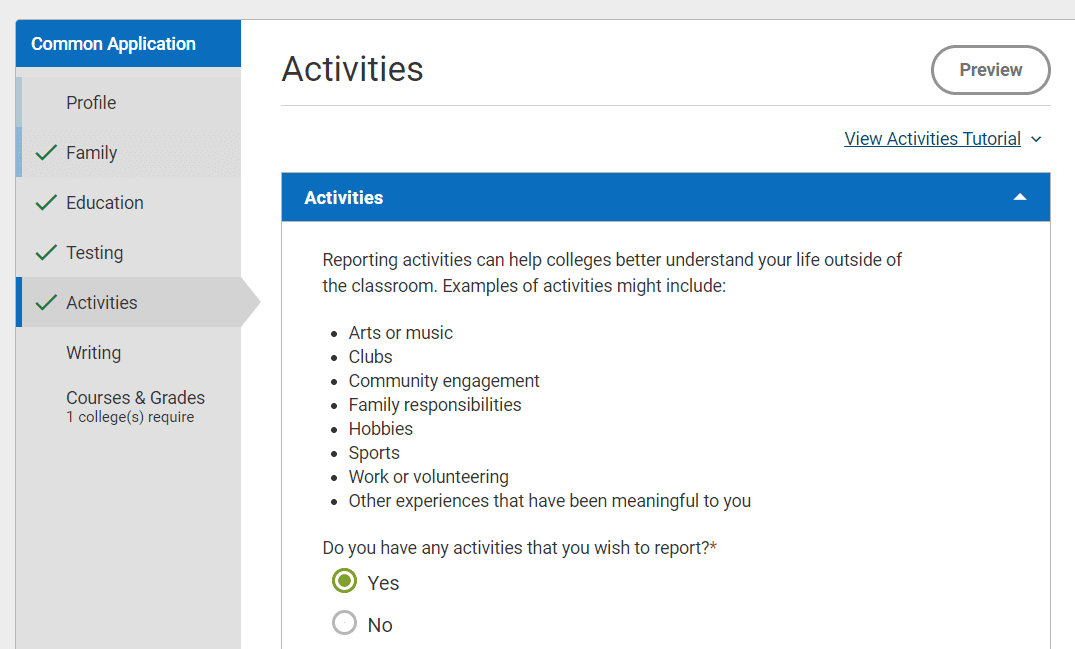

我们从操作系统本身说起:Common App 确实允许填写最多 10 个活动,但这个“最多”是一个上限,不是建议值。

区别不在于你做了多少,而在于:

这些活动之间有没有逻辑主线?能不能共同描绘出一个清晰的“我”?

招生官评估一个申请人,不是用打卡记录去看你做了几件事,而是希望通过活动经历,看出你的兴趣演变、个性特质、行动能力、影响力,以及你对世界的观察和回应。

所以,别再问“我活动够不够”,应该问的是:

“我填的每一个活动,是否都能往我的主线人设上加一笔?”

活动越多≠越好,你需要的是“申请 ROI 思维”

我们把项目经历视为一种投入:你花了时间精力、积累了资源、经历了故事。那它是否值得被写进文书、活动表,应该看它的申请产出比(ROI)。

把每一次活动都当成一笔“时间资本”——你投入时间、情感、资源,期望换来录取官对你的记忆度。真正高价值的活动不是看“做了多少”,而是看单个投入能不能拉高整体申请的边际收益。下面从4层逻辑把“申请 ROI”拆开,让你知道到底该留哪几个、该舍弃哪几个。

价值锚点:它是否直接推高“人设主线”

核心问题:“这件事能不能回答我是谁、我要往哪走?”

若你主申计算机科学,运营一个 AIGC 公众号就比在养老院刷 10 小时志愿更能说明“专业热情”。假如文书主线是“用写作治愈青少年焦虑”,那连续三年经营的心理播客就秒杀一次性辩论比赛。

ROI 提示:把所有活动列成清单,给“与主线契合度”打 1–5 分;分低于 3 的,除非能承担“人味标签”,否则直接放弃。

参与深度:你到底做了多少“不可替代”的动作

核心问题:“我是推动者,还是签到者?”

- 推动者角色:你曾发起、组织、决策;招生官一眼看出“没有你,这事做不成”。

- 签到者角色:只是被动参加,描述停在“我帮忙、我参与”;这类经历即使数量多,对录取结果的边际贡献也极低。

ROI 提示:如果活动描述里只能写出“参加”“帮忙”“志愿小时数”,立即降级或删除;换成能体现“决策+执行+反馈”的项目。

转化叙事:讲出“行动→成果→反思”

核心问题:“我能在 10 秒内把它说得有意思吗?”

可量化成果:数据、奖项、发布物、真实受众。

例:“Launched a climate infographic series, reaching 12k views in 3 weeks and adopted by local schools.”

成长弧线:从一个挑战到最终影响,透露你的心态变化或能力升级。

例:“Failed first coding hackathon, returned next year as team lead and won ‘Best Social Impact’.”

ROI 提示:每个活动提前写出一句“行动+成果”广告语,写不出就是无故事可讲,放弃或重构。

能力映射:向招生官展示了哪一项“必备能力”

常春藤与 T20 的典型能力维度有四条——Intellectual Vitality (学术活力) / Leadership (领导力) / Impact (社会影响) / Originality (原创性)。

一个活动若至少覆盖其一,就能为申请垒砖加瓦;若同时命中两条以上,ROI 成倍跃升。

- 写作黑客马拉松 → Originality+Impact

- 数据可视化科研 → Intellectual Vitality+Leadership

- 跨文化播客 → Originality+Impact+Leadership

ROI 提示:用高亮笔标出每项经历命中的能力维度,缺乏对应标签的活动可考虑舍弃或补强。

轨迹协同:与其他经历能否串成“递进式剧情”

招生官最爱看的不是孤立事件,而是“同一主题的迭代”——从兴趣→实践→产出→外部认可。

高一:拍摄校园垃圾分类纪录片

高二:成立环保社团,举办 3 场社区讲座

高三:与市政府合作,推出垃圾分类宣传小程序

这种 “前后呼应 + 难度递增 + 影响力扩大” 的活动链条,让你的人设自然立体,也为主文书提供完整故事线。

ROI 提示:如果一个活动无法插入这条主线,就算再酷,也可能是分散读者注意力的“噪音”。

你真的会挑活动写吗?

试试这个五问法

拿出你目前的活动经历,套入这五个问题,自测一下它们的“申请适配度”:

- 它和你申请的专业/兴趣方向相关吗?

- 它是你独特做出来的,还是“每个人都有一份”的标配?

- 你有没有从这个活动中学到什么、成长什么?

- 这个活动对他人/社会有没有产生一点点影响?

- 你能把这个活动写成一个简洁、有情节的小故事吗?

如果能在三个以上问题中给出清晰答案,那么这个活动就值得进 Common App 前 6 项。

反之,考虑放进后四项(个性标签类、爱好类),或者干脆舍弃——填满 10 个只是形式,不是策略。

怎么用“6 主 + 4 补”的结构打造活动表?

这里是一种非常实用的活动结构思路:

重点前 6 项(学术主线 + 能力标签)

2–3 个与你专业/兴趣最紧密相关的活动(如科研、竞赛、博客、写作、数据项目等)

2 个能体现你 leadership、组织力或影响力的内容

1 个在公益/社群参与上有投入、有产出的项目

后补 3–4 项(补个性、补人味、补经历跨度)

- 真实爱好:摄影、配音、下厨、跳舞

- 轻量产出:写豆瓣长评、知乎回答、猫咪短视频账号

- 家庭责任:长期照顾病人、帮家里打理生意等(可展现价值观)

- 文化身份:运营文化公众号、翻译跨语项目等(适合国际生加分)

这些“轻但有力”的活动能让你的人设更立体、真实、带人味,不再是冷冰冰的“申请机器”。

卷深度 + 可讲性才是王道

你以为招生官喜欢的,是“我做了10件事”;但他们真正想看到的,是“我因为热爱或责任感,专注做成了几件事”。

他们不会给你“多线程做事能力打 5 星”,但会记住你那一个从夏校衍生出一年公益项目的故事、你在爷爷病重时成立心理互助社群的行动、你用数据分析帮助食堂改进菜单的项目。

一句话总结:

申请不是秀出你做过的事,而是证明你正在成为谁。

“文书能写成故事的,才值得写进活动表。”

从现在起,别再焦虑有没有“10 项满分表格”,开始反向问自己:我愿意为哪几个项目多写几百字?我能不能把这个经历讲得打动人心?

能的话,它才值得被放进去——不然就让它留在回忆里就好。