关于教育,自古以来就有理想主义和实用主义的路线之争。而今AI时代的愈演愈烈,人类第三次技术革命的未来已来是清晰可见的事实。

因此,对教育之本与人才培养的思考,成为上至国家社会、下至家长个体都极激烈的认知重塑。

AI时代培养什么样的孩子?新的机会在哪里?家长怎样做教育决策?

5月初,全球顶尖的投资机构--红杉资本,召集了100多位AI领域的“大牛”,进行了一场长达6小时的闭门分享。OpenAI的Sam Altman、Google的Jeff Dean、Nvidia的Jim Fan......

*红衫资本:全球TOP1的知名风险投资公司,在美国投资了苹果、谷歌、雅虎、英伟达等科技巨头;在中国投资了阿里巴巴、京东、蚂蚁金服、今日头条等企业。

创造AI如今局面的顶尖大脑们齐聚一堂,提供了许多框架性洞察,了解他们传达的信号能够帮助我们更好理解这一轮AI浪潮的全貌与底层规律。

作为全球顶级风投,红衫的时代嗅觉本身就极具代表性和前瞻性。

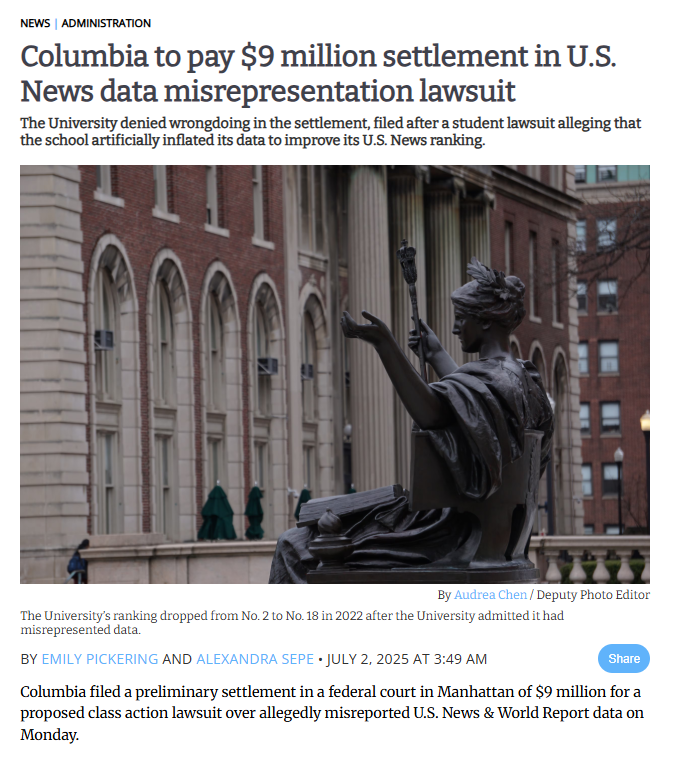

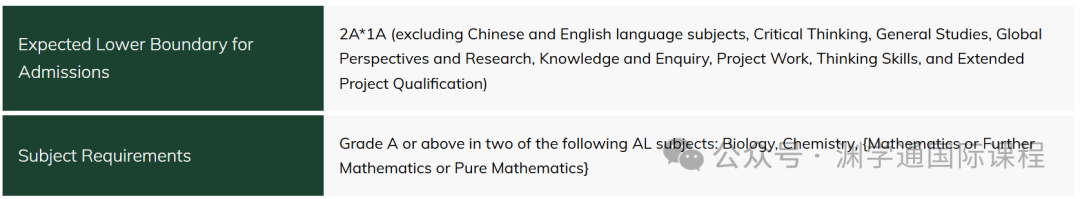

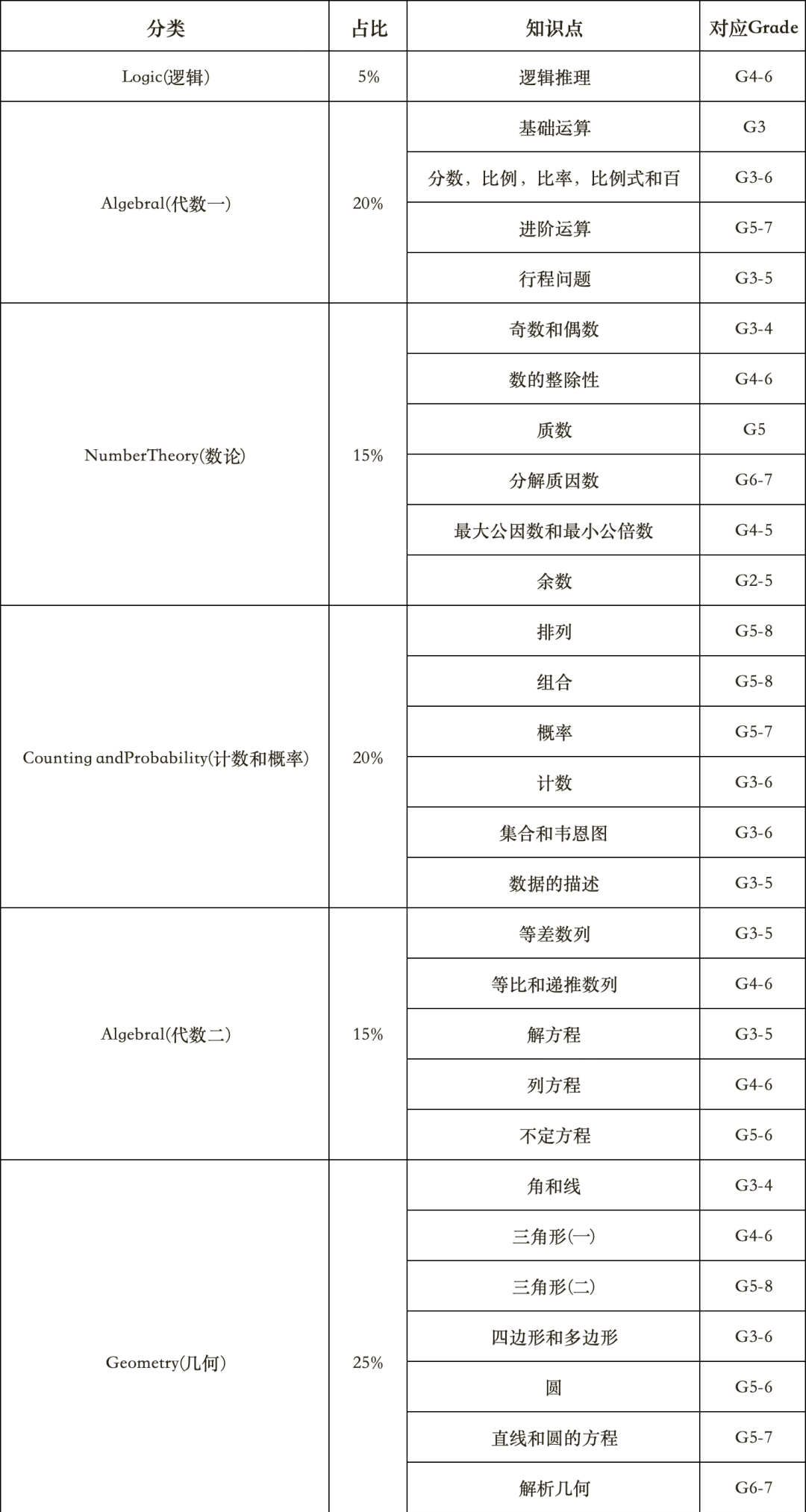

闭门会后一张趋势图更是引发震动:到2030年,当前60%的“高含金量职业技能”将因AI失效。而当ChatGPT能通过沃顿商学院MBA考试,美国大学已在重新定义“人才护城河”。

图源World Economic Forum的《未来工作报告2025》

对计划留学的中国家庭而言,这场变革也早已渗透在教育迭代和美本申请的新命题中。

01、掌握AI世界调度权:强化学习

一、为什么要强化学习?

在未来,AI 不会仅仅是工具。红杉合伙人David Cahn在闭门会中指出:

“AI的终极形态是‘认知伙伴’——它不替代人类,但会替代所有不与AI协作的人类。”

首先,我们要认识到AI将带来的剧烈冲击:

2027年:初级数据分析、基础翻译岗位需求消失;

2030年:医学影像诊断、法律文件审查AI化程度超80%

前面我们也有根据相关数据整理了2025-2030年的就业市场展望,以及增长和减少速度最快的岗位。

2030年8大专业“人才紧缺”,增长和衰退最快的32个职业,警惕被时代淘汰!(可点击蓝字阅读详情)

其次,在教育映射区也“端倪”频现:

美国TOP30大学近来已砍掉多个“可编码化”专业(如会计基础、标准化编程);

新增“AI-Humanity”(AI-人性研究)交叉学位,如斯坦福的CS+Ethics(CS+伦理)便在现有CS专业延展出分支,聚焦技术伦理和社会影响。

所以,强化学习是迫在眉睫的事。

正如红杉美国合伙人 Sonya Huang所指出的,AI正在从“可选工具”转变为“日常必需”,大众都在不断学习如何将AI融入个人生活与工作流程中。

但更值得关注的是:AI 正在深刻改变广告、教育、医疗等行业的底层能力。

二、AI在教育领域的应用

(01)美国得克萨斯州奥斯汀市的阿尔法学校(Alpha School),用一套先进的人工智能系统和充满趣味的游戏化课程应用程序,让学生每天只上2小时文化课,其他时间都用来做自己喜欢的事。

“AI+兴趣教育”模式正改写教育规则,助力8-18岁的孩子探索自己的兴趣,构建属于自己的成长路径。

将AI融入教育的全球领先创新除了美国的打样,我们还看到了芬兰的理念实践有很多亮眼之处。

(02)芬兰教育长期奉行的理念是:不培养考试机器,孩子是在真实生活中成长起来的完整的人。

位于芬兰北部的奥卢市的Ritaharju Future School,在系统引入AI智能体并改革教学流程的同时也没有将核心的教育理念错位,反而融合得更好了。

四大核心启迪了未来教育的方向:

用AI智能体嵌入生活场景,让AI成为孩子的学习伙伴。

强化“STEM+AI",从小布局一技之长。

重视培养人文伦理,不让孩子成为AI的奴役。

孩子本身是绝对主角,鼓励和AI一起共创项目。

(03)在国内,北京身为教育最高地,很多教育上的尝试与改革,也在这里出发。

例如,从今年秋季学期开始,全北京中小学校将开展人工智能通识教育。AI人工智能的教育普及,将成为趋势。

未来国际化教育会更加强调个性化发展,以及加强在这个考验风险抗挫能力时代中乘风破浪的适应点。

三、对AI的认知和应用能力是核心

红杉还指出AI时代,应用层是主战场。

未来教育同样适用,孩子们对AI的认知和应用能力成为核心——

TA们能不能训练AI,让它为自己所用?

TA们能不能用批判性思维,判断AI给出的答案是否正确?

并且是否有强大的能动性,主动提出问题、解决问题,有能力拥抱时代的机遇和挑战。

02、AI时代:品味成为稀缺资源

一、叠加性的变革,未来已来

红衫资本美国合伙人Pat Grady强调了两个观点:第一,AI 不再是一个“未来必然”,而是一个“当下已经具备现实条件”的转折点。从计算资源、网络结构、数据分布,到人才结构,所有核心要素都已齐备。第二,这一轮变革是叠加性的,即前几轮技术堆叠了足够的基础设施,使得当前的浪潮更快、更广,并不再遵循过去那种缓慢爬坡的路径。

而小藤还注意到一个十分耐人寻味的论点:

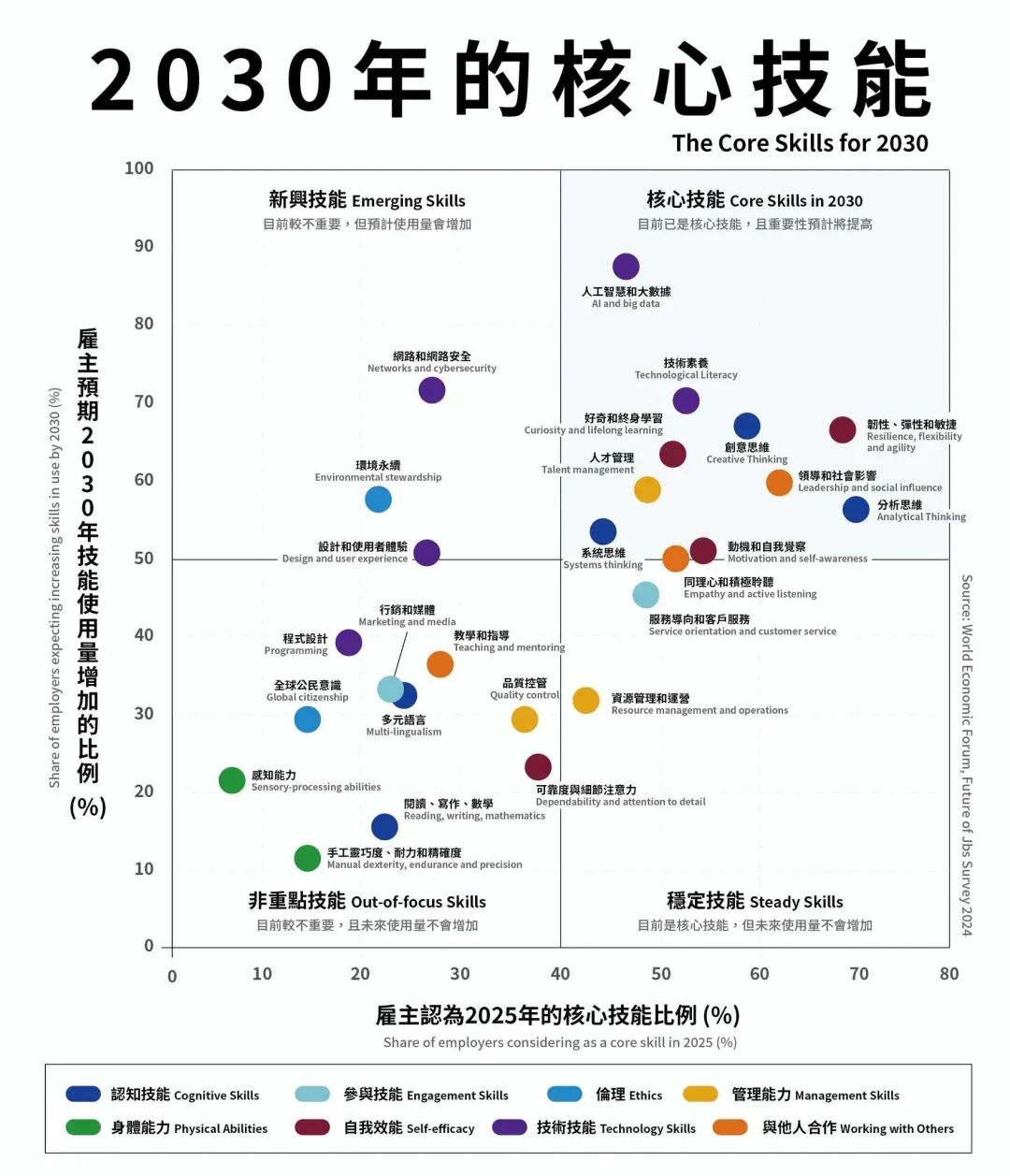

“AI 时代劳动力极度便宜和无限,品味成为稀缺资源,产品设计、美感与价值主张就比功能更重要。”

一个关于AI时代教育新方向的思考逐渐成型:未来教育不是刷题竞赛,而是天赋觉醒。

这也与美国TOP级名校近年来喜欢录取的学生特质不谋而合,美国教育系统已在重构底层逻辑。

一句话总结Top20录取偏好!同样背景,录和不录的关键是“契合度”!

二、审美力、创造力、同理心等“品味”在申请中同样稀缺且有用

而具体到美本申请当中,机构导师通过多年申请经验总结出的中国学生“一心两力”的爬藤法则:

审美力(Aesthetic)、创造力(Creative)、同理心(Empathic),与AI时代稀缺资源--“品味”的内核也达成了高度重叠。

每一个被TOP级名校看中的孩子都有她们自己的人生经历,作为完整的人有独特品味从她们的价值观、活动爱好中展现出来。

从旁观视角来看的话,正是这些父母和孩子长期以来清晰着:不断在真实的经历上摸索,并长期与人互动,才得出“属于我的具体人生要如何展开”的线索。

正如美本第一档名校在录取学生偏好中有非常明显的共性:

MIT看重学生的品格质量(责任感、价值观)、为学校贡献的能力:有未来领导潜力,招收各方面天才;

哈佛的目标学生成绩得够硬,但光硬没用还需要看到TA们与世界的互动;

JHU找的是喜欢积极投身社区活动且有深度和专注精神的学生;

斯坦福喜欢大胆探索,大胆做梦善用身边资源,勇于改变世界的人;

康奈尔成绩要好,更看重乐于挑战活动丰富,且有助于社区的学生;

.......

因此,我们可以思考名校们有这样偏好的背后或许也是在传递或者认可这样一种价值观:

“如果一个人对自己附近的生活没有直观的兴趣,也没有沉浸式的理解,对自己的生活没有形成一种有机的、具体的叙述,那他对其他大的问题的叙述,也都是套套框架而已。”

而这对于人社会性和独特性的成长可能是致命的。

更何况,一个人有属于自己的兴趣、理解、感知...才能激发更能落地更宏伟更具创新性的叙事思考,而这些都可以称之为TA的“品味”。

最强大脑王昱珩在教育主题的对谈节目中所述

03、与AI共存的关键启示:下一代的竞争和出路在哪?

一、面对的挑战

世界经济论坛(World Economic Forum)最近的一项调查发现,约41%的雇主表示会因为AI技术的应用而缩减员工规模,比如:

作为美国雇佣员工最多的公司之一,亚马逊计划在未来几年压缩员工队伍,因为越来越多地使用AI(人工智能)将使某些岗位不再被需要。

微软正计划在未来短时间内裁员数千人,旨在精简其员工队伍,同时继续其在AI领域的高成本投入。

截止今年5月,美国刚毕业、正在求职的大学生的失业率为6.6%,「美国年轻人深陷就业危机」成为一大没有避免的难题困扰。素来被认为是美国职业稳定保障的CS专业都已经受到巨大冲击。

造成这样局面的宏观上的周期因素我们不多赘述,这里谈论的是AI和工业自动化的冲击,下一代人正处于不稳定的变革过程中。

这个过程中就业机会出现总量缩减的趋势是下一代人共同面临的,不因家庭条件不同而有所不同。

二、会出现的新机遇

再聚焦回红衫资本闭门会我们能获取的信息,面对这一时代议题是否有破局之法?

红杉美国合伙人 Konstantine Buhler 着眼于 AI 中长期趋势,给出的一大启示是:Agent 经济体正在成型,未来组织将被智能体重构。

简单介绍下如何理解Konstantine Buhler所说的完整“Agent 经济体”:在这个新型经济系统中,智能体不再只是交换信息,而是能够传递资源、执行交易、管理信任,并拥有各自的运行逻辑和状态。

他强调,这个经济体不会取代人类,而是高度依赖人类协作。Agent 与人类之间将构成新型协作关系,围绕任务、数据、信任进行复杂交互。

因此,下一代面对的未来首先不是一个“卷”知识点的时代,而是“卷”学习能力、学习习惯、逻辑思维的时代,需要通过与AI协作,发现自己天赋,发挥自身潜能。

OpenAI掌门人Sam Altman曾在其博文中点出了一个关键时间节点:2030年,量产人形AI开启。

所以,下一代面对的可能是这样一个有着人工智能新机遇的时代:

具身智能会加速发展,人形机器人在工业领域大规模落地;

(*具身智能:智能体通过身体将感知、行动与认知深度融合的智能系统。致力于打破传统机器智能中身体与大脑分离的模式。)

智能体进化,Agent AI,自主智能解决问题;

AI科研落地,跨学科融合,解决复杂难题;

要解决AI数据不足和隐私泄露风险的问题......

综合前述,未来通过不断学习,追求好的学历,学习发展需要的专业,去到大学中深造打磨,接受前沿的教育仍将是大多数家庭不可或缺的选择。

不过,对于家长和学生,更重要的一点是要在常规教育之外,保有并发展自己的兴趣爱好,并学会将其展示出来。

要知道,下一代与过去我们最大的不同,在于他们是在互联网和AI时代生长起来的,从小在网络社交中接收信息。

正如马斯克在采访中被问“给下一代职业建议”时给出的"做你感兴趣的"回答,我们可以理解未来的两大增量空间集中在:一是要提升工业品额外的科技含量,二是赋予额外的文化或精神价值。

前者更需要组织和团队一起推动,后者则可以由个体赋予,也可以是团队协作。

三、试试看,出路在脚下

那个体如何最大化抓住机会从而形成竞争力呢?不难想象的是,下一代人的学历只是传统就业机会的敲门砖。

AI时代跨学科的知识共享、普及和应用,促使未来单纯的体力或脑力将失去生存的“沃土”,人的稀缺性、人味儿、情感交互、创造性决策、随机应变等综合能力才是对抗AI高效率优势的王牌。

红杉资本合伙人Konstantine Buhler,关于AI时代个体3个思维转变的分享。(随机思维/管理技能/利用不确定性)

以下是几点建议:

1.转变思维刻不容缓。

追求稳定不应再是主旋律,我们这代和下一代要习惯并且善于在变化中寻找出路。

“只学理工科和技术”不行了,专业热门不一定能保证就业,提早进行长线规划的路径选择:培养怎样的能力优势?深耕什么赛道?比只冲专业更有价值。

2.去真正感兴趣的地方。

“人机协作”的应用、兴趣热情驱动的深度探索、独特视角和不懈创新,是人不可替代的源动力之一。

就像OpenAI和SpaceX,它们的诞生便是源于创始人的兴趣和直觉。

孩子软实力的培养和引导越来越重要,更能走出来的教育和就业规划还是用兴趣提高个人创造力,赋予文化和探索价值,对现实和网络社会有深刻感受,能链接多个系统和资源,告别随大流爬阶梯模式。

3.认知能力和行动力的全面提升。

家长需要加强发现、呵护、帮助培养孩子兴趣的教育理念。并尽早地关注就业趋势和动态,提高孩子在大学为自己主动寻找资源的意识,提升跨学科能力,形成“品味”和嗅觉,以及敏锐的洞察力。教育理念、就业观等方面的认知能力,加上基于此的行动力,会影响许多人脚下的路。