“如果你只知道‘互联网+’和‘挑战杯’,那你可能正在错过一条保研、直博、进大厂最快的暗线。”

大厂HR透露:70%的校招简历因缺乏“差异化竞争力”被淘汰!而一场高含金量竞赛,能让你瞬间脱颖而出。

老师了解了几位刚刚绕过“内卷主战场”、用2个月拿下一等奖并成功保研985的00后,发现他们无一例外都参加过一些“导师不会主动提,但查资料时却频频出现”的小众赛事。它们竞争小、周期短、认可度高,堪称科研竞赛里的“冷门期权”。以下是老师整理好的一份热乎的“捡漏地图”,请收好。

01、为什么导师不告诉你这些赛事?

1、时间资源冲突

①课题组项目进度压力:导师的核心考核指标是科研论文、基金项目等“硬产出”。指导一项全新赛事需投入数月时间,但竞赛获奖对导师职称晋升无直接帮助,形成时间投入的负向激励。

②学生培养成本剧增:跨学科赛事(如金融科技+古籍分析)需补充新知识体系,导师需额外安排培训。若学生中途退出或未获奖,沉没成本难以回收。

2、风险收益失衡:高投入与低确定性之间的落差

①获奖概率的不可控性:冷门赛事评审规则不透明(如“美丽中国”生物多样性赛道需对接政府评审),且存在评奖黑箱化风险(中小学赛事中代做产业泛滥、国际赛事频发造假丑闻)。

②成果转化价值存疑:企业命题类赛事(如华为“光伏电站鸟粪识别”)虽承诺“专利共享”,但实际需签署知识产权转让协议。若成果有产业化潜力,导师更愿通过正规渠道转化而非竞赛。

3、学术价值质疑:赛事含金量与科研诚信的背离

①奖项公信力衰减:中小学赛事出现“C10orf67基因抗癌研究”等硕士级课题,高校赛事频发“外包裁判”“机器调试事故”,使导师对赛事学术价值产生怀疑。

②能力培养偏离科研本质:部分赛事强调“政策话术包装”(如绑定双碳热词),而非真实科研能力。导师更愿学生专注实验室基础训练(如文献精读、实验设计),避免竞赛功利化扭曲科研初心。

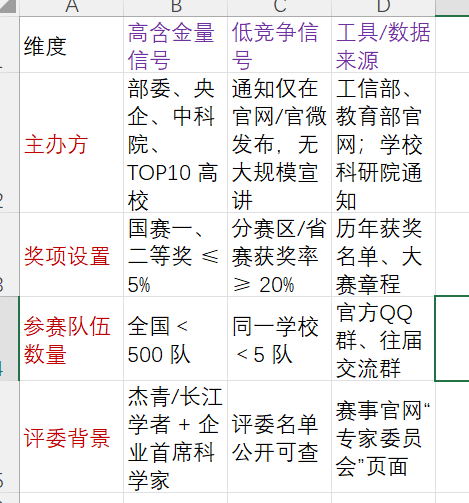

02、“捡漏”四大原则:如何一眼识别低竞争高含量的赛事

一句话总结:部委背书+评委大咖+参赛团队小于500 + 省赛获奖率大于20% = 捡到宝。

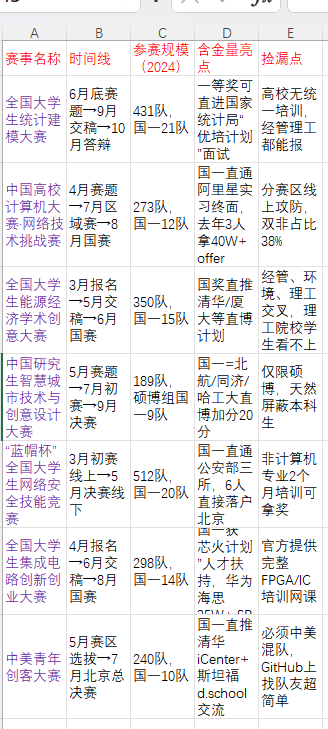

03、可以“闭眼冲”的七条暗线赛道

1、全国大学生统计建模大赛(国家统计局 + 中国统计教育学会)

• 时间线:6月底官网发布赛题 → 9月提交论文 → 10月线上答辩

• 参赛规模:2024年431队,国赛一等奖21队,获奖率4.9%

• 含金量:一等奖可直接申报国家统计局“优培计划”,2024年有9位选手跳过笔试直进面试。

• 捡漏点:经济学、管理学、理工类都能报名,多数高校未组织统一培训,“散兵游勇”反而容易突围。

2、中国高校计算机大赛·网络技术挑战赛

•时间线:4月赛题发布 → 7月区域赛 → 8月国赛

• 参赛规模:2024年273队,一等奖12队

• 含金量:阿里、华为、天融信三家出题,国赛一等奖可直接进阿里星实习终面,去年有3名本科生借此拿到40W+ offer

• 捡漏点:分赛区采用“线上攻防”模式,“双非”院校战队占比38%,逆袭故事多。

3、全国大学生能源经济学术创意大赛(中国能源研究会)

• 时间线:3月报名 → 5月提交作品 → 6月国赛

• 参赛规模:2024年350队,一等奖15队

• 含金量:国奖可直推“能源经济优秀本科生直博计划”。

• 捡漏点:经管、环境、理工交叉题目均可,大多数理工院校学生“看不上”,文商科同学“看不懂”,竞争洼地。

4、中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

• 时间线:5月赛题发布 → 7月初赛 → 9月决赛

• 参赛规模:2024年189队,硕博组一等奖9队

• 含金量:国赛一等奖=直博/硕转博加分20分(北航、同济、哈工大公开文件可查)

• 捡漏点:只面向硕博,本科生禁止参赛,天然屏蔽最大竞争群体。

5、“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能竞赛(公安部+北京理工大学)

• 时间线:3月线上初赛 → 5月线下决赛

• 参赛规模:2024年512队,一等奖20队

• 含金量:国赛一等奖=公安部三所“直通卡”,跳过网申+笔试,2024年6名应届生直接落户北京

• 捡漏点:赛题偏向实战渗透,非计算机专业也可通过培训2个月拿奖,去年冠军队伍里有2名数学系学生。

6、全国大学生集成电路创新创业大赛(工信部人才交流中心)

• 时间线:4月报名 → 6月提交作品 → 8月国赛

• 参赛规模:2024年298队,一等奖14队

• 含金量:国赛一等奖可获“芯火计划”专项人才扶持。

• 捡漏点:FPGA、IC设计门槛高,很多高校只有微电子专业参赛,其他理工类学生“望而却步”(其实官方提供完整培训网课)。

7、中美青年创客大赛(教育部+美国驻华使馆)

• 时间线:5月赛区选拔 → 7月北京总决赛

• 参赛规模:2024年240队,一等奖10队

• 含金量:一等奖可直推清华iCenter免试创客营+斯坦福d.school交流名额

• 捡漏点:必须中美混合组队,很多中国学生找不到美方队友直接弃赛;上GitHub发一条“Looking for US teammate”就能捡漏。

总结为图表如下:

04、风险规避指南:这些“坑”别踩!

(1)合规性雷区

①慎选军工类命题(如航天科工大赛):需保密资质,获奖成果难转化;

②警惕数据违规风险:某团队因爬取医疗数据被取消奖项。

(2)政策合规风险

①双碳/防灾类项目政策适配:涉及地方政府合作(如“盐碱地制氢”项目),需获取县/市级发改委盖章的《试点证明函》,避免答辩时被质疑落地可行性;巨灾预警模型若使用军事敏感地理信息(如高程数据),需申请《民用脱密证明》,否则触犯《国家安全法》。

②容错机制应用:深圳《科技创新宽容失败指引》明确9项免责情形(如技术路线选择失误),参赛前需保存实验原始记录、组会讨论纪要,作为勤勉尽责证据。

(3)知识产权风险:成果归属的“隐形炸弹”

①企业命题赛的权属条款:华为“揭榜挂帅”赛规定:获奖专利第一发明人必须为企业接口人,学生仅可署名前三位;平安“励志计划”擂主成果需签署《知识产权共享协议》,学术论文发表需经企业风控部门审核。

②跨校组队的成果分割:团队需在立项时签订《贡献度分配协议》,明确代码著作权(Git提交记录占比)、论文作者排序(ICM标准),避免保研加分纠纷。

总结:在科研竞赛的征程中,我们不应仅仅局限于那些热门且竞争激烈的赛事。那些看似冷门却极具含金量的赛事,往往是我们脱颖而出的绝佳机会。

毕竟,科研之路,本就是一场充满惊喜与挑战的探索之旅。让我们在这些低竞争高含金量的赛事中,找到属于自己的舞台,用知识和智慧书写属于自己的科研篇章,让自己的科研梦想在这些“捡漏”的赛事中绽放出耀眼的光芒!