7月21日,广东省佛山市顺德区卫生健康局发布最机构报:截至7月20日,顺德区累计报告基孔肯雅热确诊病例2158例,主要集中在乐从镇、北滘镇和陈村镇。所有病例均为轻症,但增长速度令人警觉。

短短10天前,7月8日的通报显示该地区一周内确诊478例。而到7月18日,顺德区确诊病例已达1161例10。疫情呈现指数级增长态势,日均新增病例数较初期增长3倍。

更值得关注的是,与历史数据相比,此次疫情已远超2010年东莞报告的173例基孔肯雅热本地病例,成为中国大陆有记录以来规模最大的基孔肯雅热暴发事件。

1、输入病例引发本地传播

这场疫情的源头已经清晰。所有确诊患者都指向同一个输入性病例——一位从斯里兰卡务工返乡的人员。病毒跟随这名务工者悄然入境,在本地伊蚊的推动下快速扩散,最终酿成一场本地暴发。

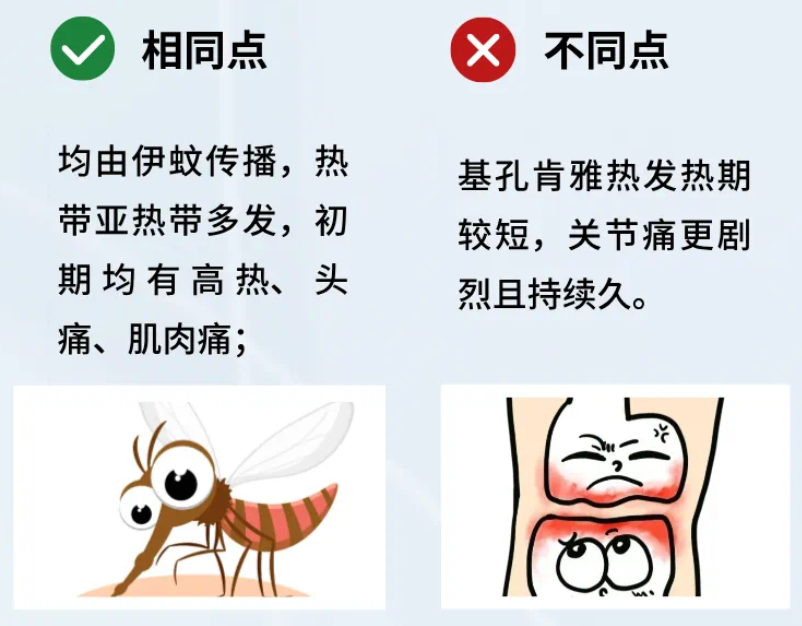

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,主要通过伊蚊(身上有黑白花纹的“花蚊子”)叮咬传播。这种疾病以发热、皮疹及剧烈关节疼痛为主要特征,其名称源自非洲斯瓦希里语“弯腰走路”,形象描述了患者因严重关节疼痛而呈现的典型姿势。

国家感染性疾病临床研究中心主任卢洪洲教授指出,基孔肯雅热的临床症状与登革热类似,容易误诊。虽然病死率很低,但在蚊媒密度较高地区易形成大规模暴发和流行。

2、蚊媒传播机制

与近期人们经历过的呼吸道传染病不同,基孔肯雅病毒不会在人际间直接传播。人通过被带毒的伊蚊叮咬而感染,目前尚无直接人传人的报道。

传播机制十分明确:伊蚊在叮咬有病毒血症的人或动物后,病毒在蚊虫体内繁殖并到达唾液腺内增殖,经8至12天的潜伏期后获得传播能力。

令人担忧的是,病毒在蚊体内存活时间较长,甚至终生具有传染性。当蚊虫在吸血过程中更换宿主,可立即进行机械传播。

在30℃以上的高温环境中,白纹伊蚊繁殖周期缩短至7天,吸血活动时间延长,尤其在清晨和傍晚。当前正值夏季高温多雨季节,白纹伊蚊繁殖活跃,加之人员流动增加,防控压力持续加大。

3、防控全面展开

面对疫情,广东省各地迅速行动。番禺区发布预防登革热和基孔肯雅热的倡议书,提醒市民清理积水、防蚊灭蚊。广州市荔湾区通过官方微信公众号提醒居民做好三件事:注意疾病识别、建立家庭防线、做好生活细节。

在佛山本地,市、区两级卫健部门组成专项检查组,对重点医院开展蚊媒传染病防控督导工作。在南海区公共卫生医院可见,病房特别设置了纱门,防止蚊虫进入。

顺德区发布《告全体市民书》,号召全区于7月19日至20日集中开展爱国卫生运动。重点清除蚊虫孳生地,杀灭成蚊。

在珠海高新区,唐家湾镇组织专业力量联合18个社区民兵志愿者全力开展防控工作。志愿者们深入社区排查重点区域,及时清理处置积水容器,从源头上消除蚊虫滋生的温床。

4、个人防护要点

对于普通市民而言,防控基孔肯雅热的关键在于防蚊灭蚊。专家强调,灭蚊是切断传播源、控制疫情蔓延的主要手段。

- 清除蚊虫孳生地

伊蚊依赖小型积水繁殖,70%的病例居住地周边500米内存在未及时清理的积水容器5。需重点清除房前屋后的废弃瓶罐、轮胎、泡沫箱等小型积水容器,填塞竹筒、树洞等天然积水处。

对于家中水生植物,应每3-5天换水一次,并清洗植物根须和瓶底、花盆托盘。流行期间尽量避免用清水养殖植物,改为用泥、沙种养。

- 家庭物理防护

安装孔径小于等于1.5毫米的纱窗纱门,日常保持关闭;睡觉使用蚊帐,并定期检查是否有漏洞。空调温度建议设定在26℃以上,避免室内外温差过大而引蚊入室。

- 化学灭蚊与个人防护

在蚊虫活动高峰时段(上午8时至10时,下午4时至7时)使用家用杀蚊剂灭成蚊效果最佳。可采用“气雾剂+电蚊拍”组合:关闭门窗后喷洒拟除虫菊酯类气雾剂,20分钟后通风并用电蚊拍清除晕厥蚊虫。

外出时,在外露皮肤上涂抹含避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁或驱蚊酯等有效成分的驱蚊剂,穿着浅色长袖衣裤。

- 症状识别与就医

基孔肯雅热典型症状为突发高热(39℃以上),持续1-7天,部分患者出现“双峰热”——退烧后再次发热。约80%的患者在发病2-5天后出现皮疹,面部、四肢甚至手掌脚底会出现红色斑疹。

患者在全身多个关节和脊柱出现剧烈疼痛、肿胀,早晨症状加重。孕妇、慢性病患者、65岁以上老人是高危人群。一旦出现相关症状,应立即就诊并告知蚊虫叮咬史。

5深层思考与警示

佛山此次基孔肯雅热疫情暴发提供了多重警示:

输入性传染病风险持续存在。随着国际交流的恢复和人员往来增加,境外输入的传染病风险不容忽视。一位无症状感染者就可能引发本地传播链。

气候变化的健康影响日益凸显。研究表明,气温每升高1℃,蚊媒传染病传播风险增加 1-10%。今年夏季异常高温多雨,为蚊媒繁殖创造了理想条件。

城市环境卫生管理存在薄弱环节。调查发现,70%的病例居住地周边500米内存在未及时清理的积水容器,如废弃轮胎、花盆托盘等。这些看似微不足道的细节,却成为病毒传播的关键环节。

基层防控能力面临考验。基孔肯雅热疫情主要集中在工业强镇如乐从、北滘和陈村,这些地区人口密集、流动性大,为病毒传播提供了有利条件。如何建立快速响应的基层防控网络,是未来公共卫生体系建设的重要课题。

令人稍感安慰的是,基孔肯雅病毒本身较为脆弱,58℃以上即可灭活,70%乙醇、1%次氯酸钠等常用消毒剂及紫外线照射均可有效杀灭病毒。

随着防控措施全面展开,这场由蚊子引发的疫情警报正在得到有效控制。顺德区爱国卫生运动的号召下,无数居民翻盆倒罐,清理家中阳台、天台的积水容器,切断蚊子繁殖的温床。

小小的花蚊子提醒我们:在全球气候变化与国际交流频繁的时代,预防传染病的战线正延伸到每个家庭的阳台、每处社区的角落。

6、相关项目推荐