据《福布斯》报道,南加州大学(University of Southern California, USC)当前正面临近2亿美元的预算赤字,创下该校历史罕见的财政缺口。

南加州大学代理校长金秉洙在7月14日致教职员工的一封信中写道,该校2025财年结束时的运营赤字超过2亿美元,大大高于2024财年的1.58亿美元赤字。

这所常年位居全美Top30的私立研究型大学,因其强大的影视、商科、工程项目而备受追捧,学费也稳居高位(本科学费每年近7万美元)。那么问题出在哪?

赤字不是意外,而是“慢性病”爆发

如果说突发的资金断崖会让人措手不及,那么南加州大学这轮高达2.02亿美元的年度运营赤字,更像是一次“积重难返”的结果,是长期累积性财政隐患的集中爆发。

实际上,USC的财务紧张并非今年才显现。据校内报告显示,自2022年起,学校的运营成本已持续攀升,而收入端的增长却停滞甚至倒退。2024财年,USC已录得约1.58亿美元的运营赤字,而在2023年,这一数字是9500万美元。

尽管早在2024年学校就启动了一轮“预算优化计划”,但效果不佳——多项结构性支出并未有效压缩,而收入端却增长持续乏力。

开支结构“刚性化”,调整空间受限

USC的运营开支高度集中在几个“刚性成本”领域——教职工薪资、医疗体系运营、研究与实验设施维保、校园安全等。这些支出往往具有以下特征:

- 短期内难以裁减:例如Keck医疗系统的医护人员薪酬、水电供应、设备维保等必须维持在较高水准

- 合同与制度锁定:许多职工薪资与福利绑定了长期协议,或受到州法/联邦监管影响,调整非常缓慢

- 边际效益递减:学校投入不断增加,但边际收益——无论是科研成果、学生满意度、招生增长等并未同步上扬

换言之,USC近年来“花的钱越来越多”,但这些投入并未转化为收入或资源的同比扩张。这是赤字的第一根导火索。

多年“扩张驱动”的发展模式正在反噬

USC在过去十年间一直是美国高校中最具“野心”的私校之一——扩建新校区、投资高科技实验室、引进明星教授团队、大举开展跨学科研究中心……这些扩张带来了排名的跃升,也带来了巨额前期投资与后续维持成本。然而,扩张背后的商业模型建立在三个假设基础上:

- 国际生源持续增长,带来高学费现金流

- 联邦政府研究经费稳定且逐年增长

- 校友捐赠和企业赞助将填补运营资金的缺口

遗憾的是,以上三个假设在疫情前后都遭到严重挑战:学费增长已触及“公众可接受边界”;联邦研究经费因国家安全和政治博弈缩减;而捐赠增长远远不及开支膨胀速度。

归根结底,USC此轮赤字的本质是:高投入与低回报之间的长期错配。学校多年维持着大规模的扩张节奏,却未能建立起与之相匹配的稳定收入结构,因此我们看到的是:这不是2025年的“财政黑天鹅”,而是过去十年的扩张逻辑在2025年被现实反噬的缩影。

高校的“寒冬”:不止USC...

当然,南加州大学并不是孤例。从2024年底到2025年初,美国多所顶尖私立大学纷纷发布了预警或裁员公告,宣告进入“财政紧缩期”。哈佛大学、布朗大学、芝加哥大学、波士顿大学等知名私校,无一幸免。

- 布朗大学:2024年12月宣布,将在2025财年削减多个行政部门预算

- 哈佛大学:尽管拥有全美最大的捐赠基金,哈佛仍在2025年初表示将暂停部分扩建计划

- 芝加哥大学:2025年第一季度财务报告显示赤字超1亿美元

- 波士顿大学:预计2025年运营赤字将突破8000万美元

这些学校的共同点是:在全美排名领先、办学声誉极高、捐赠基金规模不小。乍看之下,这些高校似乎并不“该”出现财政危机:不缺学生、不缺声誉,也不缺校友支持和基金储备。然而,问题的本质恰恰在于——即使拥有看似强大的“家底”,也难以抵挡高昂的支出带来的长期消耗。

美国大学的资金流向哪里?

既然排名声誉都不差,甚至捐赠基金规模也不小,为什么还会陷入财政问题呢?与美国大学庞大的收入相对应的是其高昂的开支。

哈佛大学财报-2024财年

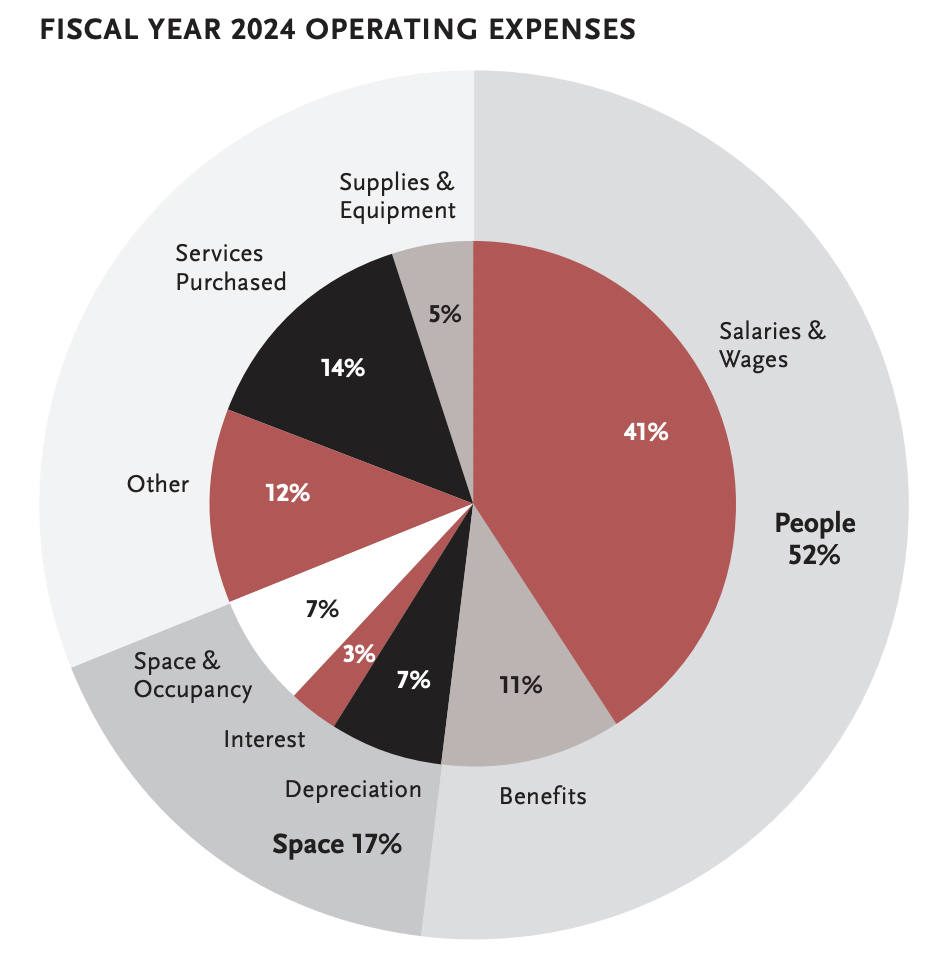

以哈佛大学为例,哈佛年报说明,其支出主要包括三个类别:

- 教职员工和其他人员工资(52%)

- 教室、实验室和其他空间(17%)

- 用来推进工作的用品和服务(31%)

2024财年,该大学的运营费用增加了5.15亿美元(9%),达到64亿美元。增长主要由更高的薪酬成本、增加的信息技术服务支出以及校园的持续维护推动。

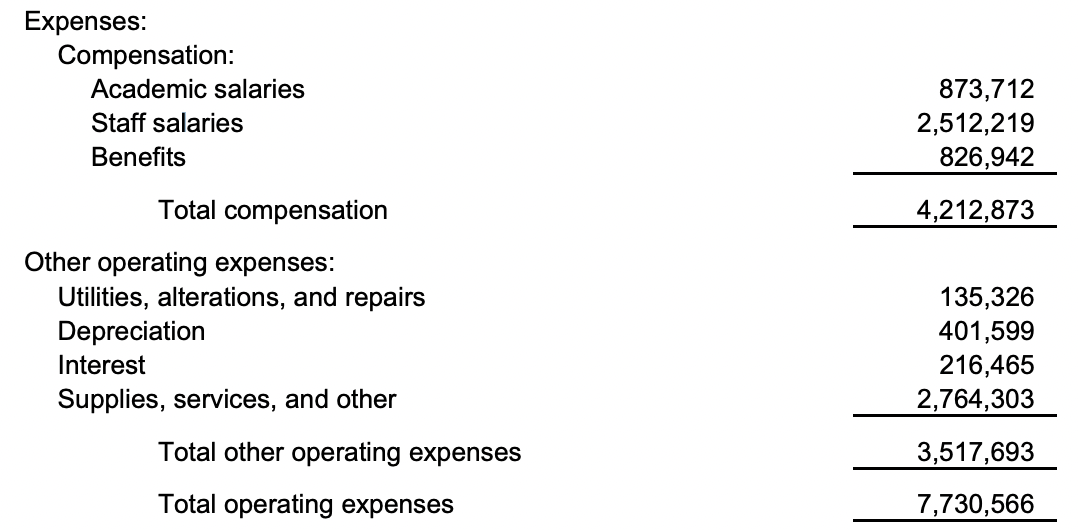

芝加哥大学财报-2024财年

再以芝加哥大学为例,其人力成本就达到了惊人的42亿美元(2023年为36亿美元);相较于学费收入,即使年年有所涨幅,也完全不够支付教职人员的开支。当然,这也反映了美国大学在教育和科研方面的巨大投入。

收入有限vs开支高涨的矛盾

和南加州大学一样,很多高校面临的财政问题都因普遍面临“收入增长有限vs开支刚性高涨”的结构性矛盾。这一矛盾的核心在于:高校的收入增长已触及天花板,而开支却因制度、市场和政策因素持续刚性上涨。形成“入不敷出”的持久压力。

学费收入:增长空间几乎封顶

在过去二十年里,美国私立大学的学费涨幅远超通胀率,曾为高校带来源源不断的现金流。然而这一“收益发动机”正在熄火:

本科学费涨幅放缓:以USC为例,其本科学费已逼近7万美元/年,而据美国家庭收入中位数(约7.5万美元)计算,不少中产家庭已无力承担这样的教育支出,进一步提价只会加剧生源流失

国际学生增长受阻:USC等名校长期依赖国际学生作为高学费来源。然而,受签证政策收紧、国际竞争加剧等因素,国际申请人数增速放缓

奖学金与助学金支出上升:为了维持生源多元性和学术质量,学校必须扩大助学金发放范围。这导致“标价高、实收低”的情况日益严重,进一步侵蚀学费净收入

科研经费:联邦拨款停滞

作为研究型大学的重要收入支柱,科研经费的增长也在2025年面临更严峻挑战:特朗普在2025年重返白宫后,再度收紧联邦科研与教育拨款。高校科研、尤其是基础研究类项目的联邦资金被削减或冻结。

捐赠基金:体量大,但灵活性低

虽然这些名校的捐赠资金听起来庞大,但这并不意味着能随意用于“填补赤字”:许多捐赠资金被指定用于特定用途(如资助某学院、设立奖学金、特定科研项目),不能用于弥补日常运营缺口;且投资回报受市场波动影响大。

人力成本:最重的一笔“不可调支出”

教职员工成本是高校运营中最刚性的支出项,通常占到总支出的50%—60%。但其调整难度也最大:在高等教育“军备竞赛”中,为留住或吸引学界“明星”,高校不得不开出更高薪酬和资源支持,进一步推升人力成本。

如今的财政危机,并非意味着这些名校正走向“破产”边缘,而是预示着一种传统大学运作模型正在疲劳乃至失效。简而言之,美国精英高校的危机并不只是“缺钱”,而是收入增长触顶、支出难以压缩、管理模式滞后的系统性困境。USC的2亿美元赤字,只是一个显眼的注脚。