清晨6点的深圳湾口岸,已有不少背着书包的孩子排起长队。

他们是跨境学童,每天要花2-3小时往返深港两地求学。

据统计,仅深圳各港口每天就有约2万跨境学童往返,且这一数字还在逐年增长。

为什么家长和孩子愿意承受这种两地往返通勤的辛苦?

从近期香港DSE考试放榜的结果中,或许能找到答案。

本届16名状元里,就有一位是来自深圳的跨境港宝王苑廷。

图源:香港01

她从幼儿园起跨境读书,最终以6科5**的成绩获得状元,用结果回应了“跨境读书值不值”的疑问。

香港教育究竟有何魅力,能让数万家庭愿意这般坚持?

15年免费教育

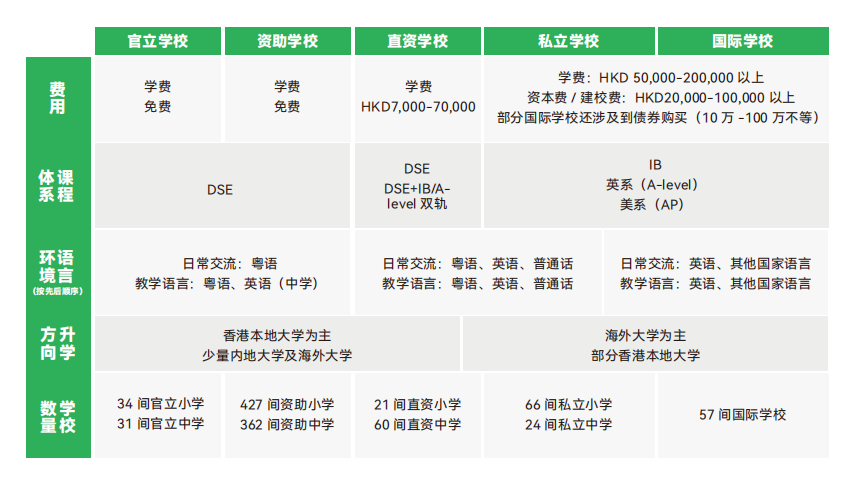

内地推行9年义务教育,部分地区试点12年,但香港已实现15年免费教育,覆盖3年幼稚园、6年小学和6年中学。

只要选择官立或津贴学校,孩子从3岁到18岁的基础教育阶段几乎无需缴纳学费,这比内地多出来的6年免费教育,能为家庭节省数十万元开支。

更重要的是,香港将义务教育延伸至高中阶段。

在香港,小学和初中属于强制教育,家长若不让孩子入学属违法行为,这从制度上保障了孩子的基础教育连续性。

升学竞争较小

对家长而言,孩子的升学压力是绕不开的话题。

香港的升学体系与内地大不相同,从小学到高中几乎无需经历“统考”的煎熬。

小学升初中时,香港采用“自行分配学位+统一派位”模式,无需统考;

中学实行6年一贯制(中一至中三为初中,中四至中六为高中),没有中考,学生可自然衔接高中课程。

不少学校还提供从幼稚园到高中的“一条龙”教学,孩子从入学起就无需为升学过度焦虑。

这种“非统考”模式并非“放养”,而是更注重“全人发展”。

比如中学统一派位会参考学生五、六年级的“呈分试”成绩,但并非一考定终身,学生有更多机会通过日常表现争取优质学位。

正如王苑廷所说:“虽然没在内地读过书,但香港教育制度更适合自己,因为内地学校每个班人数较多,香港学校则比较能照顾到不同的人的感受。”

国际化教学

香港推行“两文三语”(中文、英文书面;粤语、普通话、英语口语)教学模式,让孩子在掌握母语的同时,自然融入英语环境。

这种双语能力并非简单的语言技能,更能培养孩子切换思维方式的能力。

更关键的是,香港的课程体系兼具“本土根脉”与“国际衔接”。

学生既可以学习中国历史、传统文化,也可以学习IB、A-Level等国际课程(部分学校开设),毕业时可凭DSE成绩申请全球300多所大学,包括香港本地高校、英美澳加等国的顶尖学府。

这种“一条赛道通全球”的优势,让有出国规划的家庭无需中途切换教育体系。

升学路径多元

内地学生升学大多需要高考“千军万马过独木桥”,而香港学生的升学选择则丰富得多:

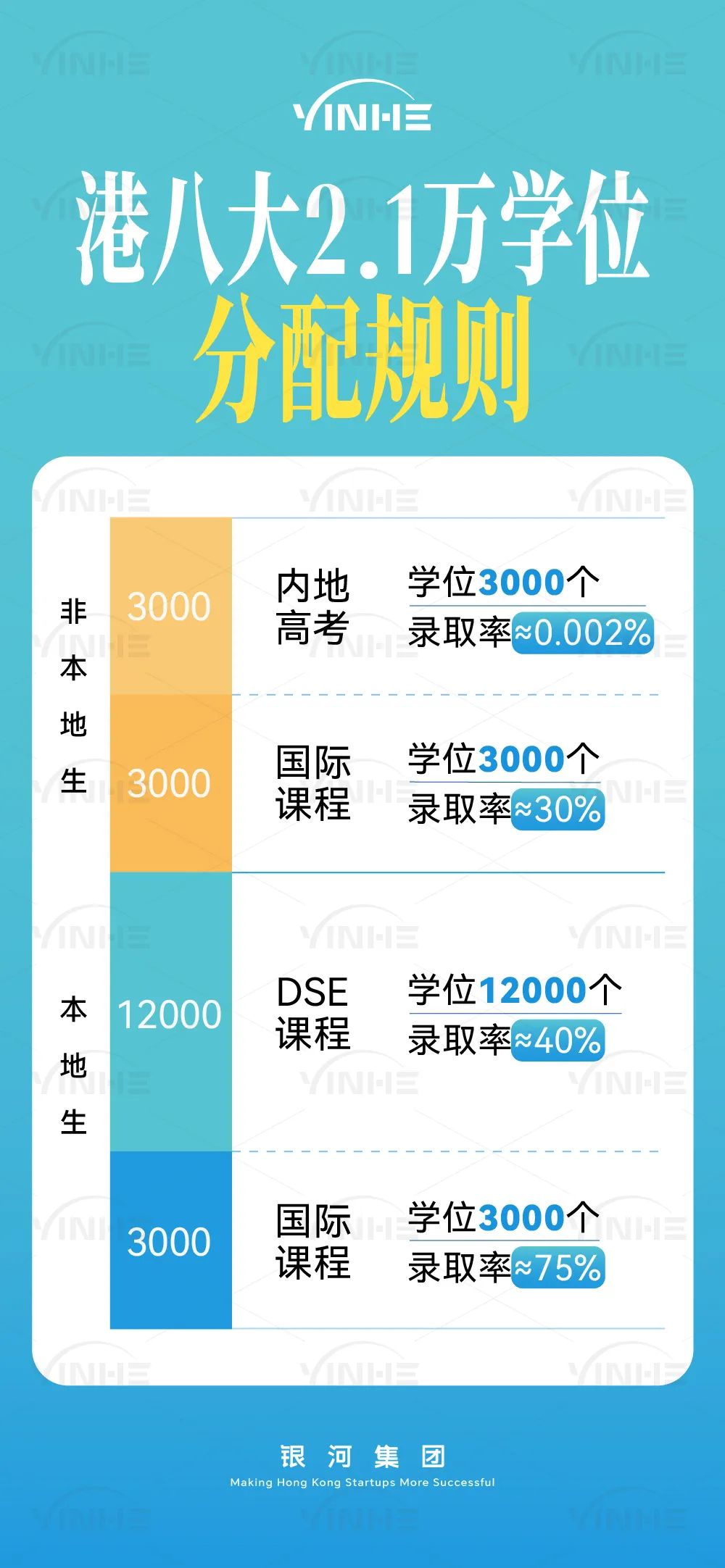

本地升学:通过DSE考试申请香港高校,本地生进入港八大的录取率达39.6%,港前三(港大、港中文、港科大)录取率约20%,远超内地顶尖高校的录取比例。

海外升学:DSE成绩受全球认可,可直接申请剑桥、牛津、多伦多等海外名校,无需额外参加语言考试或预科学习。

如果您对香港中小学插班感兴趣,欢迎扫描以下二维码,限时免费线上测评(原价5000港币)!

回内地升学:若计划回内地读本科,可参加华侨生联考,录取分数线比普通高考低100-150分,且竞争压力更小。

所以如果孩子想留港,DSE是最佳选择;若想回内地,华侨联考也更稳妥。

这种灵活性,让家长不用过早为孩子“定终身”。

辛苦的背后是更广阔的未来

有人质疑:“每天通勤2小时,孩子能吃得消吗?”

不可否认,跨境求学的辛苦是真实的。

但重要的是,这种辛苦换来的是更适合孩子的成长环境。

跨境求学的路上,有清晨的疲惫,有排队的枯燥,更有无数家庭对孩子未来的期待。

从每天2万跨境学童的坚持,到王苑廷这样的“状元案例”,我们能看到香港教育的独特优势。

对家长而言,选择跨境读书并非“盲目跟风”,而是经过深思熟虑的教育投资。

用几年的通勤辛苦,换孩子15年的优质教育和更灵活的未来。

这条路或许难走,但对许多家庭来说,值得。