哈佛,几乎是所有申请者心中的圣殿,无论什么专业的同学都想冲一把!这其中最容易被盯上的,就是哈佛教育学院(HGSE)。

GRE可选,每年录取600+,录取率30%,怎么看都比哈佛其他学院“好进”一点,简直是爬藤er眼中离哈佛最近的路!网上还有各种拿三维背景作比较的讨论帖:“GPA不到3、还没有教育背景,这都能被哈佛录?”

于是,HGSE就这么成为了大家眼里「录取随缘的藤校水院」。

但机构做了26年留学辅导,几乎年年都有学员进HGSE,背景千差万别,看似毫无章法,但还真没有一个是“水”进去的。

既然大家都说申请是玄学,那我们就通过这个系列把这些“挑人内幕”扒开来给大家看!

01、HGSE其实最会“挑人”

不夸张地说,HGSE其实是“最会看人”的学院。

每年3000个申请,AO不会看人怎么行。他们会用尽一切方式去了解你(文书、面试、视频......),尽力不漏掉任何一个“真想用教育做事”的人。

既不会因为你没教育背景就拒你,也不会因为硬件不足就一票否决。有人托福不达标,HGSE就安排面试确认语言能力;也有人GPA不到3,还没有教育背景,照样凭借自己清晰的目标和细致的行动狠狠戳中了招生官……

只不过这样的inclusive常被不知情的人误解为“水”。而那些真以为“水水就能进”的人,大多会在文书和面试里暴露得一清二楚。

毕竟就连考察语言能力的120秒video essay,也是在看你能否围绕一个教育议题,清晰表达你对教育的理解。比如,“What part of education are you most passionate about?”“How can collaboration expand opportunities in education?”

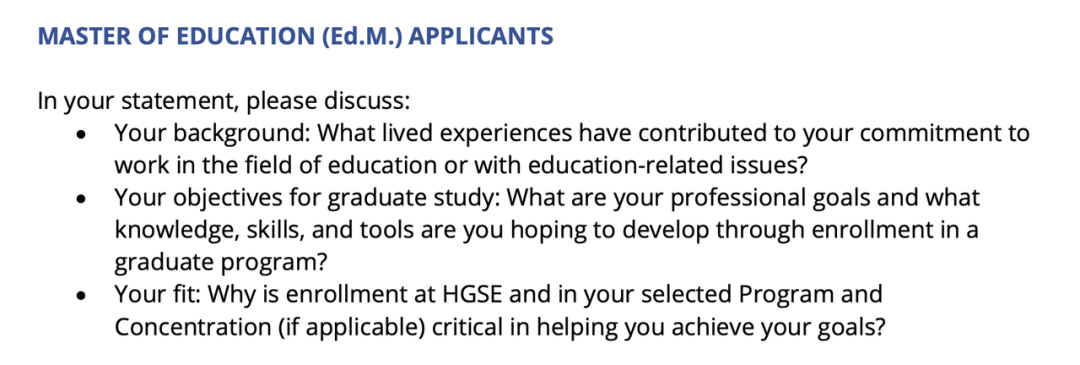

SOP要求

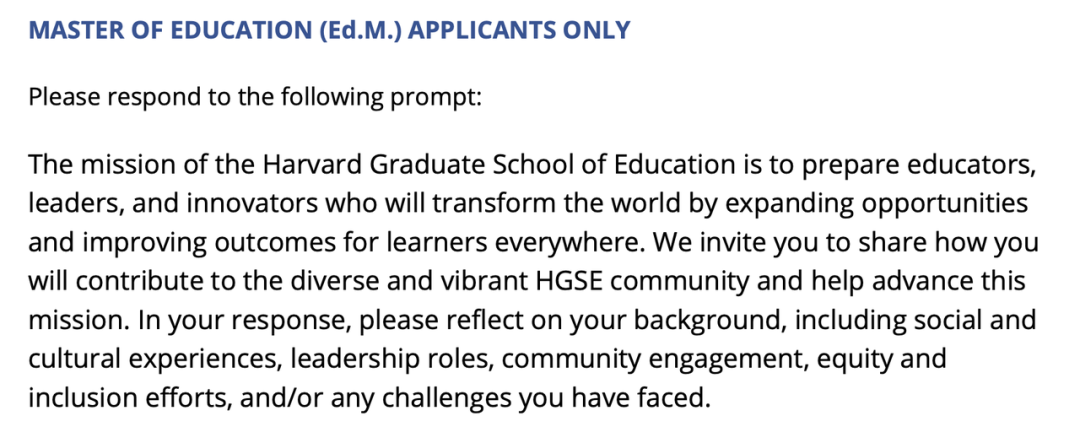

Additional Required Questions要求

HGSE的学习体验是高度自由的,没人告诉你该选哪门课,也没人push你去做project。但极致自由的背后,不是水,反而是对你提出了更高要求——你得非常清楚自己为什么来HGSE,才能把这份自由用好,去实现自己的教育目标。

02、光靠喊口号可不行

HGSE最看重的,就是:你真的关心世界上正在发生的问题。大家第一反应可能是:这怎么看出来啊?靠喊口号吗?

光靠编故事肯定行不通,一不留神就变成另一个蒋同学。毕竟,教育本身触手可及,每个人都多少经历过和教育有关的事,人人都能上来说两句。

在写给HGSE的文书里,很多人会谈“我喜欢小朋友”“我遇到过一位改变我人生的老师”,这些都是很真诚的motivation,但HGSE意不在此。

它在寻找的是这样一群人:眼光放得更远,看见了一些社会问题,决定用「教育」作为解法,来为被忽视、被边缘化的人群争取更多可能。

之前辅导过一个关注语言平权的学员,她高中随手写了一篇自己第一次参加英语考试的博客,没想到后来演变成了一个访问量超三百万的留学信息平台,帮助很多低资源地区的学生打破信息差。大学期间,她又参与为少数民族女孩设计语言课程,帮助800多位学生顺利进入大学。

当政策限制让项目被迫搁浅后,她意识到:如果不懂政策语言,就无法让改变持续。于是她申请了HGSE的教育政策方向(该项目录取的学生背景中,有工作经验的申请者占了绝大多数,直接录取本科应届生的情况相对少见,她就是其中之一),希望建立一个更可持续的平台,支持边缘语言学习者。

她在文书中非常清晰地讲述了自己的目标人群、行动方案、以及她需要的HGSE资源,毫无悬念地拿下了HGSE offer。

这,就是HGSE要找的人。Learn to Change the World.

03、你得是个行动派

HGSE录取的学生千人千面,但都有个共同点:他们在自己关心的议题上,已经动过手了。

招生官并不会期待你此刻就能改变世界,但你得真真切切推动过哪怕一丁点的改变——组织过一个校园读书会、办过一个小型workshop、自主做过教育产品设计、在某个小社区做过教学志愿者之类的都算。

招生官自会顺藤摸瓜去推演你能不能在HGSE 的支持下,在未来成就更了不起的事情。

比如Annie,在发现交互设计可以传达教育理念后,Gap一年用心打磨作品集,将读过的书、玩过的游戏、学过的课程,串联成“游戏化学习路径”的设计构想,拿到了LDIT的录取春宵苦短,少女前进吧 | 一百种留学人生

再比如Emilia,GPA2.8,也没有教育背景。但她曾经在教会学校做过志愿教学,每周一次的教学,她始终坚持提前三遍试讲,主动去了解每位学生的背景,为每个孩子设计适配的教学方式——就为了让他们在多元文化的教室中感到被尊重、被看见。正是这些看似不起眼的细节,恰恰是HGSE最欣赏的教育影响力对前30都不太有信心的我进了哈佛:找了属于自己的竞争力

HGSE欣赏你改变世界的愿景和激情,更看重你是否已经迈出脚步,试图让改变发生。

写在最后

说到底,申请这事儿,从来不只是拼背景、拼经历、拼信息差,更不是被动等待筛选。从招生官的视角看,他们寻找的是那些真正展现未来发展潜力的个体。

因此,我们写这篇文,不是为了教你怎么迎合HGSE,更不是鼓励“人设包装”;而是希望你能跳出被挑选的思维惯性,避免在庞杂信息中迷失方向甚至病急乱投医,错失真正重要的资源和行动时机。

最关键的,是回归自身,基于过去,立足当下,展望未来,主动探索并诚实地问自己:“这个选择,我真的适合吗?”