满纸“场域”“异化”“祛魅”,导师却批注“表达不够学术化”,当学术写作变成了术语堆砌比赛,真正的思想反而在“黑话迷宫”中迷失了方向。

“小张啊,你这篇论文写得还是太直白了,再改改,加点理论深度。”导师在办公室皱着眉头说道。

一名研究生看着自己辛辛苦苦写了两周的论文被退回,满心困惑。他翻开文献,发现那些被导师称赞的论文充斥着“场域”、“异化”、“祛魅”等术语,句子长得需要反复阅读才能理解。他尝试着在论文中加入“具身感”、“撒播化传播”等词汇,导师终于露出了满意的微笑。

在学术圈里,这样的一幕每天都在上演。学术黑话——那些晦涩难懂的专业术语和表达方式,已经成为研究生们必须掌握的“第二语言”。

面对导师的“再改改”翻译学,我们该如何破解呢?

这篇文章老师将会给你答案!

01、学术黑话图鉴,圈内人的通关密码

学术黑话早已形成了一套完整的生态系统。

在文科学术领域,黑话词汇被精心分类整理:当代文学批评偏爱“对历史的书写”、“时代的体温”、“欲望书写”等表达;文艺学则青睐“梳理、厘定、自洽、谱系”;而比较文学领域充斥着“跨X跨X跨X”、“影响/渊源/接受”、“和而不同”等术语。

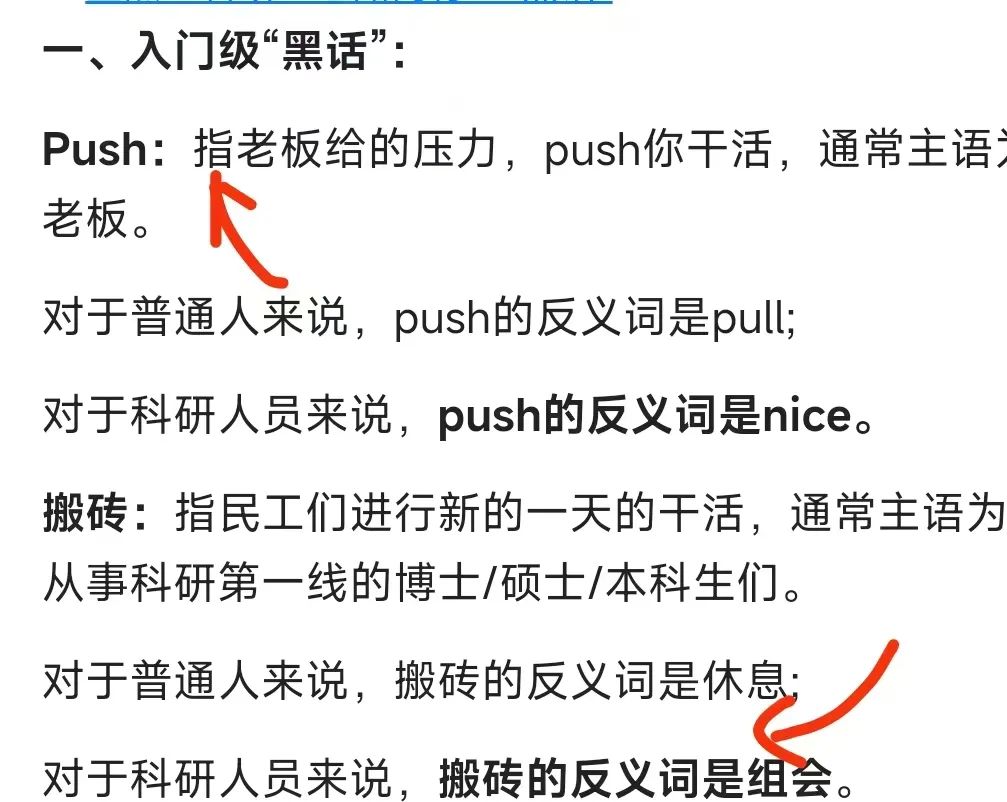

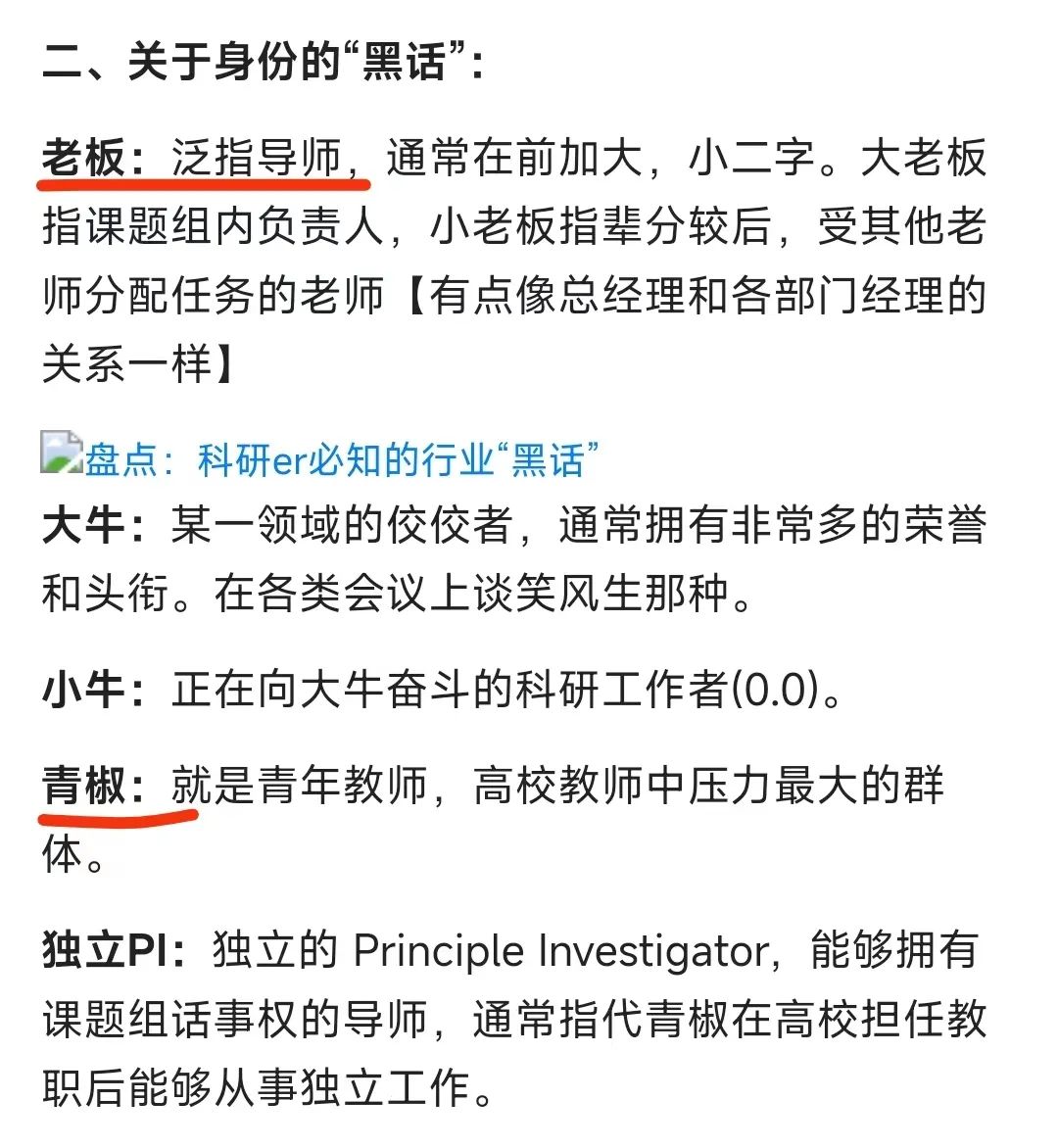

自然科学领域也不遑多让。入门级“黑话”,包括“push”(导师施加压力)、“搬砖”(日常科研工作)、“洗瓶子”(实验室基本功)等。身份标识类黑话则区分了“老板”(导师)、“青椒”(青年教师)、“千老”(千年老博后)等不同学术阶层。

最令人啼笑皆非的是那些默认的洋文“黑话”。一句“Let’s talk later”的真实含义是“这事别再提了”;而“Future work will focus on……”不过是“这个结果我做不出来,以后再说吧”的委婉表达。

这些词汇如同学术界的通行证,没有它们,你的论文可能连门槛都迈不过去。这些黑话构成了学术圈的隐形围墙,外人难以理解,内部人却心照不宣。

02、黑话盛行的背后,学术圈的无奈现实

学术黑话为何如此盛行?

这背后有着复杂的原因体系。学术评价机制是首要推手。

复旦大学传播学系教授邓建国指出,他会根据使用情境判断学术词汇的使用意图:“如果是为了装腔作势,会忍不住拆穿TA,或者在心里发笑。” 但在实际操作中,这种判断标准难以量化。

学术生产的高度体制化迫使学者们不得不使用特定话语体系。一位博士生在《装腔启示录》中坦言:“编辑部掌握的绝对话语权力异化了每一位学者。在把关人凝视和建构出的选题标尺下,我和其他博士研究生一样,陷入了集体无意识中,失去了反抗意识和批判意识,沦为单向度的人。”

学术资源的稀缺性进一步加剧了这种现象。那位博士生无奈地写道:“在话语争夺中,由于我所占有的生产资料占绝对少数,我注定会失败。流水线的生产注重效率,学术生产也一样,都被理性化所裹挟。”

学术黑话还承载着区分“内行与外行”的社会功能。这些术语成为学术圈的身份标识,掌握了它们,就相当于获得了进入学术精英俱乐部的门票。

03、黑话的代价,当交流成为障碍

学术黑话的泛滥已经带来了显著的负面影响。

①过度使用术语严重阻碍了知识的传播。一项研究指出,当论文充斥行话时,可能导致他人错读或读不懂,以至不能完整传达研究信息。

②满篇“黑话”容易给人留下不懂装懂的印象,严重时甚至令原创性成疑。

③学术黑话还制造了不必要的知识壁垒,让跨学科交流变得困难。不同领域的学者即使研究相关课题,也可能因为术语体系的差异而难以沟通。

这种现象在学术会议上尤为明显——研究生们往往对茶歇点心的兴趣超过学术讨论,自嘲为“学术蝗虫”,所到之处,小甜点寸草不生。

学术翻译领域也深受黑话之害。直译学术术语而忽略文化差异,导致译文生硬难懂,形成所谓的“翻译腔”。冯曼副教授在“翻译腔及其解决方案”讲座中指出,这种语言生硬难懂,过度依赖源语语言形式,不符合译语语法规则和表达习惯。

04、破解之道,让学术回归交流本质

面对学术黑话的困局,我们并非束手无策。转变写作理念是破解黑话的首要步骤。放下对高级词汇的执念,祛除行话后的论文可读性更佳。能用简单的语言解释复杂的学术概念,才真正反映了研究者对课题理解的深度和广度。

在具体写作技巧上,有以下实用建议:

①关注句子结构和文章架构。精简句子和自然段,以每句话25个字为限,避免复杂句型,每段句子数量控制在五句内。并且善用标题、副标题、要点条目功能,让结构更清晰。

②追求简练干脆的表达。不用无谓的复杂单词及短语,尽量用平实的语言,准确达意即可。当使用术语是必须时,记得提供相应的解释。少用被动语态和“僵尸名词”(将动词强行名词化的表达)。

③培养读者意识。留意敏感内容,使用普适语言,考虑不同背景读者的感受。用类比和比喻简化复杂概念,如将免疫系统中的巨噬细胞比作“交通事故中的道路紧急救援”。

④善用视觉辅助。借助图表、图像等视觉元素传达复杂观点,为视障人士设计友好的配色方案,使用图文摘要帮助读者快速抓住研究精髓。

⑤建立术语翻译标准。在学术翻译中避免直译误区,深入理解原文语境,灵活运用意译、借译等技巧,使译文更贴近目标语言的表达习惯。建立术语库,利用术语数据库提高翻译准确性。

05、祛魅时刻,重构学术话语体系

对学术黑话进行“祛魅”,需要我们从根本上重新思考学术交流的本质。祛魅(Disenchantment)是指对于科学和知识的神秘性、神圣性、魅惑力的消解。

当我们去除术语的光环,学术思想才能真正以其价值取胜。

一位博士生在经历了对学术黑话的反思后写道:“祛魅之后,我的自我意志占据了支配地位。我对这一选题产生了具身感,进行‘撒播化’而非‘对话式’的传播,且在这一过程中,编辑哪怕不理解,我也并不尴尬。”这代表着一种学术自信的觉醒——真正的学术价值不在于术语的堆砌,而在于思想的深度和创新。

对于年轻学者,特别是研究生群体,培养清晰的学术表达能力至关重要。这包括参与“导学学术下午茶”等交流活动,在轻松的氛围中探讨学术写作的本质。

学术写作的终极目标不是展示作者的博学,而是促进知识的传播与思想的交流。能用通俗语言表达深刻思想,才是真正的学术功力。

当知识穿过术语的迷雾,思想才能触及更多心灵。下一次面对导师“再改改”的批示时,希望你可以重新梳理逻辑,用清晰的语言表达核心观点!