“在荷兰工作了好几年,还回得去国吗?”

这是很多在荷兰工作一段时间的人,迟早会开始思考的问题。

刚开始想着先干两年试试看,结果一待就是三五年。直到某天你看着手机上飞往国内的航班时,脑子里竟突然冒出一句:“我还能回去吗?”😣

从 Nuffic发布的数据来看,越来越多的留学生毕业后选择留在荷兰工作:

2018-19学年的国际学生,毕业一年后的留荷率为48.5%,而2022-23学年的国际学生,毕业一年后留荷率高达56.6%!

同时毕业五年后,平均仍有25.3%的国际学生留在荷兰🇳🇱;其中,来自非欧盟地区的国际学生留荷率甚至达到了38.5%🙋♀️

但说到底,这个问题看似简单,但真正卡住我们的却是更深层的三个维度:技术、现实、情感。

一、技术上:当然“能”回去,可是...

从技术层面来说,回国当然是“能”的——买张机票✈️就能走。

而且从履历上看,拥有海外学历、一口流利英文……在国内的某些行业和公司眼里,“海归”的身份仍然是一个加分项➕➕。

近年来,国内对荷兰学历的认可度也在提升,回国落户、人才引进等流程比过去顺畅不少。

但如果“能”回去,就意味着“该”回去吗?因为技术层面能解决的问题,往往不是最难的问题。🤨

二、现实上:“回国”就像重新适应一个新系统

真正让人犹豫的,是“回来以后怎么重新生活”❓

在荷兰,你习惯了work-life balance,下班就能关电脑、周末能好好享受独处时光。

但回国之后——

你好像重新被放回了一个节奏更快、节假日“缩水”、人情往来更复杂的系统里。

这不是简单的文化冲击,而是一种工作方式和生活逻辑的错位感。

让我们来简单对比一下👇

🇳🇱荷兰

法定年假:至少有20天的带薪休假(还不包括法定节假日!🥲)

工作时长:全职工作每周工作40个小时,但荷兰企业/单位的员工可以自行选择申请成为兼职工作者(每周工作时长会更短),收到的薪资💰按照工作时长来计算。所以从这点来看,荷兰的工作制是非常【弹性】的。

育儿福利:在荷兰,母亲的产假有至少16周,而伴侣的陪产假有1周。且在孩子满6个月之前,伴侣还可以请至多5周的延长假期。

🇨🇳国内

法定年假:符合条件的职工按照累计工作年限依法享受5-15天不等的带薪年休假。

工作时长:规定每周平均不超过44小时。而现实往往是996和超负荷加班工作的情况很普遍,甚至社媒平台时不时地会爆出员工加班而导致“猝死”的负面新闻...

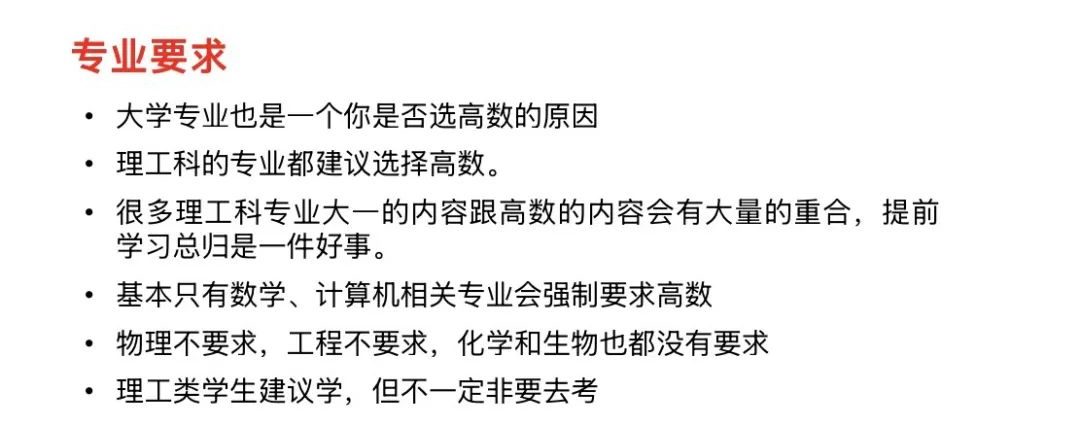

育儿福利:女职工生育享有98天产假,伴侣陪产假未全国普及,且女性生育后回归职场也往往面临着“隐形歧视”...🥲在育儿福利方面,最近新出台的“未满三周岁孩子每年可领取3600元的生育补贴”新闻也很值得“细品”🤔🤔

更现实的是,“海归”光环在国内并不是通行证。HR可能会问你:“你在国外这些年具体做了什么?”

你需要重新讲一遍简历,解释工作背景,适应新的面试逻辑。甚至还有些隐形的质疑:“你是不是待不下去了才回来的?”

所以你会发现:回国并不是回到“熟悉的原点”,而是重新进入一个新的系统。

💬 如果你也正经历“要不要回国”的现实拉扯,不妨本周五晚七点来荷励方的直播间和我们一起聊一聊这个“难做决定”的问题✅

三、情感上:回去的地方,还是“家”吗?

技术可以解决,现实可以适应,但最让人纠结的,其实是情感🥹...

你离开中国时,它是你熟悉的家。但这几年,中国变了,你也变了。

朋友换了城市,父母开始用你不懂的App,小时候住的楼下小卖部,早就变成了咖啡店。你熟悉的城市变成了“陌生的老地方”...

与此同时,荷兰这个原本陌生的国度,反而越来越熟悉。

你有了固定路线的超市、常去的健身房、可以倾诉的朋友。你可能已经不自觉地用“我们那边”来指代荷兰,而不是国内。😐

有时候你会有种“夹缝感”:国内的节奏跟不上,荷兰的生活又放不下。一边刷着国内热搜,一边对那边的现实生活感到疏离。

于是你开始意识到:

无论你身处哪里,某种意义上,你好像始终是个“异乡人”。

其实,“还能不能回去”这个问题并没有标准答案。

回国也好,留下也好,都不是“更正确”的人生路径。而是你在某个阶段基于当下状态和对未来的期待,做出的一种自我选择。💪

与其问“我还能不能回去”,不如想一想:“我更倾向于哪种生活方式?”

是更看重稳定的节奏,还是职业发展?是希望离家人近一点,还是享受独立自主?

就看哪个答案更接近你的内心...在这个流动性越来越强的时代,迁徙、扎根、再适应,可能会成为我们一生的常态。

“家”也不再是一个固定坐标,而是让你感到安心、自在的地方。

所以,你最终要做的选择,不是站在哪一边,而是找到那个最适合你、让你安心生活的地方。✨✨