“导师不导,学生不学。”

一位985高校硕士如此总结自己的三年研究生生涯——导师带着50多名学生,却连他的毕业论文都没看过一眼。这并非孤例。

在社交媒体上,一种灰色生意悄然兴起:“用一杯奶茶钱换科研坦途”。每逢招生季,各类导师评价文档开始流通,内容直白如“没能力还给学生画饼,自己乱用经费”。这些文档销量不俗,折射出研究生群体中弥漫的“择师焦虑”。

今天,老师就来带着大家详细聊聊,关系恶化的表现,恶化的根源以及遇到此种情况该如何解决!

01、导师与学生关系不融洽的表现

沟通不畅

有的导师忙于各种事务,很少与学生进行深入交流,导致学生在科研和生活中的困惑无法及时得到解答,久而久之,学生可能会感到被忽视和无助,对导师产生距离感。

期望落差

一方面,学生希望导师能给予充分的科研指导、资源支持以及职业规划建议,但在实际中,部分导师可能无法满足这些期望,导致学生失望;

另一方面,导师希望学生具备较强的自主学习能力和科研能力,可部分学生却存在科研基础薄弱、学习态度不端正等问题,也让导师感到不满。

权力失衡

在导生关系中,导师往往处于主导地位,掌握着学生的学业评价、科研项目分配等重要权力,而学生则相对弱势。如果导师不能合理地运用权力,可能会导致关系紧张。

例如,有些导师要求学生从事与科研无关的私事,或者对学生进行过度的批评和指责,却剥夺了学生的表达权和申诉权。

情感疏离

良好的导生关系应该包含一定的情感支持,但在现实中,部分导师和学生之间缺乏情感上的交流和共鸣,关系变得冷漠而机械,只是单纯的学术指导和被指导关系,甚至有些学生觉得导师像 “老板”,自己像 “打工仔”,完全没有师生之间的温暖和关怀。

02、根源:当学术理想撞上现实铁壁

1、师生关系的异化,始于目标本质的错位

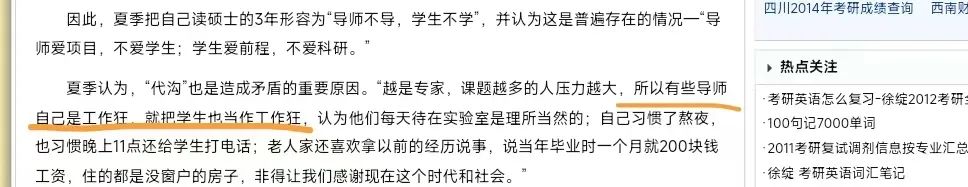

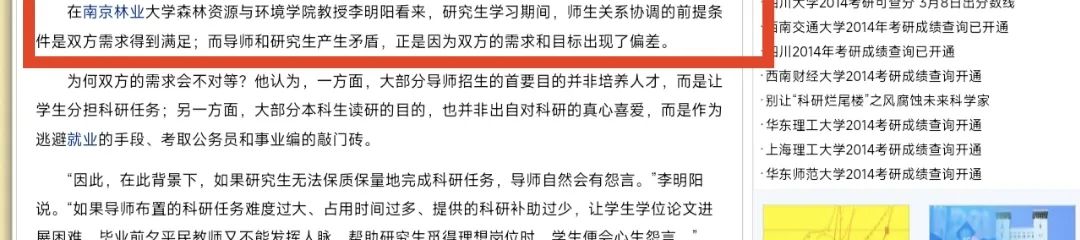

南京林业大学教授李明阳一针见血:大部分导师招生的首要目的并非培养人才,而是让学生分担科研任务;而多数学生读研也非真心热爱科研,只是将其视为逃避就业或考公的跳板。当工具性需求替代了学术追求,实验室便沦为交易场。

俗话说“师傅领进门,修行在个人”,部分导师只催进度而从不做指导,一味地灌注,不考虑学生的接受能力,只接受学生变成自己想要的样子。很多导师也希望和学生相处成亦师亦友的关系,但由于种种原因,导致关系难以维持。

2、经济压力更让关系雪上加霜

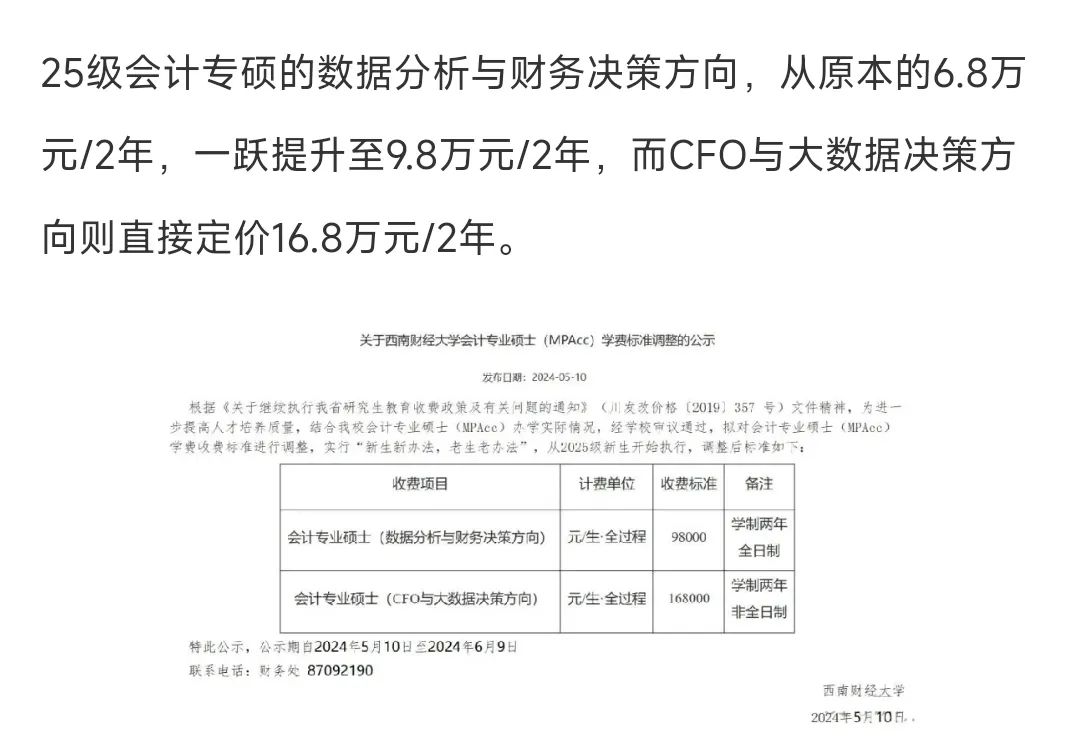

2025年录取季,多所高校研究生学费暴涨:某C9高校金融专硕学费一年跳涨18%,西南财经大学会计专硕非全日制学费直接翻倍至16.8万元。三年专硕总成本突破45万元(含学费20万、租房15万及生活费)——相当于普通家庭两年总收入。高昂投入使学生对导师的“产出回报”充满焦虑。

3、结构性矛盾深植于“项目养人”模式

在澳大利亚,科研项目经费80%以上作为人工费发放给学生;而在中国,劳务费比例被严格限制在20%以下。

一位复旦大学博导坦言苦衷:国家自然科学基金项目三年仅3万元可用于发补助,分摊到每人每月不足几百元。与此同时,导师们每年却需耗费1-2个月撰写项目申请书。

4、师生比失衡

近年来,我国研究生教育规模不断扩大,高校不断扩招研究生,但导师的数量增加相对滞后,导致一个导师需要指导多个学生,师生比严重失衡,导师无法对每个学生进行细致入微的指导,使得学生与导师之间缺乏足够的互动和交流,增加了关系紧张的风险。

当一位导师被迫指导50余名学生,师生每周见面时间被压缩到几分钟,“放羊式管理”成为无奈选择。学生陷入“学术孤儿”状态,导师则沦为“经费包工头”。

03、如何解决师生关系不融洽

(1)导师层面

①加强沟通交流:导师应主动与学生建立定期的一对一交流机制,了解学生在科研、学习和生活中遇到的问题和困难,给予及时的指导和帮助。同时,鼓励学生积极表达自己的想法和需求,营造开放、平等、尊重的沟通氛围,增进师生之间的相互理解和信任。

②明确角色定位:导师要充分认识到自己不仅是学生的学术指导者,更是学生成长道路上的人生导师,要关注学生的全面发展,在传授专业知识和科研技能的同时,注重培养学生的品德、创新思维和实践能力,帮助学生树立正确的价值观和人生观。

③提升指导能力:导师应不断学习和积累指导学生的经验和方法,根据学生的个体差异制定个性化的培养计划,因材施教,充分发挥学生的特长和潜力,提高指导的针对性和有效性。同时,要合理安排自己的工作时间,确保有足够的时间和精力投入到学生指导工作中。

(2)学生层面

①提高自身素质:学生要努力提高自己的科研能力和综合素质,积极主动地参与科研项目和学术活动,遇到问题及时向导师请教,在实践中不断积累经验,提高自己的解决问题的能力,以满足导师的科研要求和自身的学业发展目标。

②明确职业规划:学生应认真思考自己的职业发展方向和目标,制定合理的学业和职业规划,并将自己的规划与导师的指导相结合,主动寻求导师在职业规划方面的建议和支持,使自己的学习和科研工作更有目的性和针对性。

③学会自我调节:面对学习阶段的压力和挑战,学生要学会调整自己的心态,合理缓解心理压力,保持积极乐观的情绪状态。当与导师发生矛盾时,要学会冷静思考,换位思考,以理性和成熟的方式与导师进行沟通和协商,共同解决问题。

(3)学校层面

①优化师生比:高校应根据研究生招生规模和导师的指导能力,合理控制师生比,避免导师指导学生数量过多而影响指导质量。同时,鼓励优秀学者加入研究生导师队伍,增加导师资源,为学生提供更多选择的机会,以满足学生的培养需求。

②建立沟通与反馈机制 :学校要建立健全导生沟通与反馈机制,为学生提供畅通的申诉渠道和有效的纠纷解决平台。

结语:在这个快速迭代的时代,学术世界的规则正悄然重塑,而研究生与导师之间的关系也在被重新定义。

理想的导生关系,不应只是冷冰冰的学术指导与作业提交,而应该是一个双向奔赴的旅程。在这个旅程中,导师不仅是领路人,更是激励者、陪伴者;研究生也不再是单纯的接受者,而是探索者、创造者。

现在,问题抛给了我们每一个人:

如果你是导师,你会如何重新定义自己与学生的关系,去开启这扇共生共融之门?

如果你是研究生,你又会如何在这个过程中找到自己的定位,去实现与导师的双向奔赴?我们的学术世界,又将如何在这样的变革中焕发出新的活力?

这些问题,值得每一个身处学术圈的我们去深思、去探索。或许,未来的学术世界,正需要我们从这样的思考开始,去解锁那扇通往共生共融的大门。