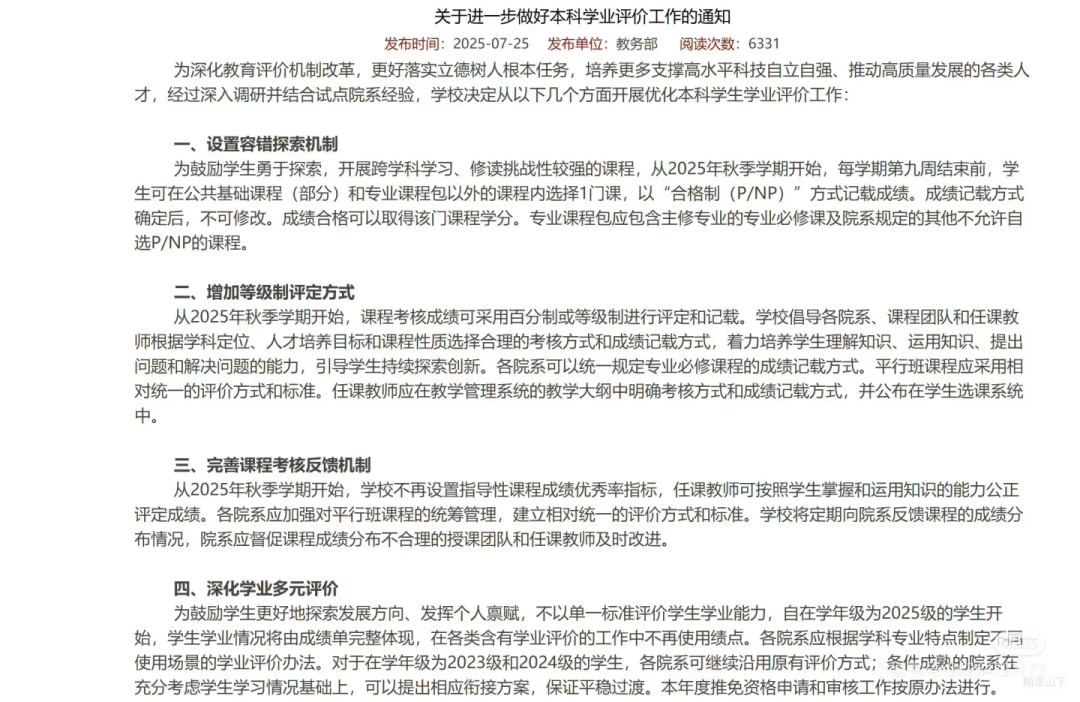

7月25日,北京大学在内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》,内容包括:自在学年级为2025级的学生开始,学生学业情况将由成绩单完整体现,在各类含有学业评价的工作中不再使用绩点;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载;学校不再设置指导性课程成绩优秀率指标......

近年来,复旦大学、上海交通大学等985高校也陆续调整评价体系,或取消绩点排名,或推行“等级制+综合评价”模式。这些改革共同指向一个目标:打破“唯绩点论”,让教育回归本质。

那么,在高校大规模取消绩点的趋势下,以后如何考核、如何区分学生能力?大学生应当如何准备才能取得优势?保研er又该如何应对?

图:北京大学宣布全面取消绩点

01、高校为什么要进行绩点改革

国内高校长期普遍采用“平均学分绩点”(GPA)评价学生学业成绩。简单说就是将课程成绩换算为标准化数值作为评奖评优、保研留学的核心指标。常见为4分或5分制,不同学校计算方式略有差异,学分不同的课程在GPA中的权重也有所不同。

在保研竞争中,0.01分的差距往往成为“生死线”,迫使学生为极微小的分数提升耗费过量精力,使得具有保研潜力的大学生陷入“分分必究”的恶性竞争。在高压之下,进一步催生了选“水课”(给分宽松的课程)、刷分(重复修同一门课)、规避硬核专业课等“功利”行为,违背了大学生培养的初衷。

为了解决这些问题,北京大学的“去绩点化”经过了数年试点与探索。

2022年,北京大学生命科学学院率先推出《等级制成绩评定方式试用方案》,成为全校首个改革试点单位。改革核心是将百分制成绩转换为五个等级(A:85+,B:75-85,C:65-75,D:60-65,F:不及格),并以“优秀率”(A类课程占比)和“优良率”(A+B类课程占比)替代GPA。这一改革源于生科院学生需同时应对专业课程、数理化计算机知识及早期科研参与的沉重负担,绩点压力进一步挤压了他们发展兴趣和实践的空间。北京大学王世强教授指出:“一门课程考到85分以上,我们认为知识掌握已足够好,无需再花巨大精力追求95分以上”。

2025年初,北京大学在《2023-2024学年本科教学质量报告》中正式指出“学生中存在片面追求GPA的倾向”,明确提出改革学业评价机制。生命科学学院的三年试点效果显著,学生反馈从“卷绩点”中释放的精力可转向科研或兴趣探索。基于此经验,北大教务部于2025年7月25日发布《进一步做好本科学业评价工作的通知》,宣布全面推行改革。

02、绩点改革几家欢喜几家忧

取消绩点无疑是新时代探索大学培养体系的一项重大举措,但是,不少学生和学者也存在一些担忧。

1、等级制下可能存在模糊评价

上游学生优势被弱化。等级制(A/B/C)将85分以上统一归为A级,导致原本能靠高分(如95+)拉开差距的学生失去区分度优势,可能影响奖学金评定和保研初筛。

下游学生竞争压力未减。对绩点中下游学生而言,等级制虽缓解了“0.01分定生死”的焦虑,但B级与C级的边界仍可能成为新的“内卷战场”。

- 等级制的评价颗粒度可能过大

等级制的粗线条评价可能模糊学生的真实水平差异,尤其在奖学金评定或研究生选拔中,同等“优秀率”学生间的细微差别难以体现。

3、“新旧生双轨制”的潜在矛盾

2023/2024级沿用旧绩点制,2025级启用新制,但保研名额分配和过渡可能面临混合评价标准的争议。例如,2025年推免仍按原办法进行,但2026年后政策未明,中间批次学生陷入规划迷茫。

4、教师评分自主权、院系自主权如何监管

取消优秀率指标后,教师可自由评分,但尚且缺乏透明化的机制。若出现“人情分”或严苛压分,学生申诉渠道也不明确。各院系自主制定成绩记载方式(百分制或等级制),可能导致院系间评分尺度差异。例如:人文社科课程若普遍给分宽松,而理工科严格压分,跨院系竞争时可能引发不公平。

03、不卷绩点了想保研的大学生该卷什么?

在绩点制度逐步淡化的大趋势下,保研竞争的核心已从“分数内卷”转向“能力多元化”,能力建设或将成为保研竞争的新焦点。

1、科研创新能力(核心优势)

①发表科研论文:以第一作者在SCI、EI或核心期刊(EI/SCI)发文,推免时可直接加分或单列名额。

②参与实验室项目:主动联系导师加入课题组,参与“大创项目”,积累实验报告或结项成果。若项目取得重大突破,即使非一作也能在保研中拉开差距。

③专利/软著:实用新型专利(周期8-12个月)或软件著作权(3个月),适合时间紧张的大学生。

2、高权重竞赛奖项(快速提升推免排名)

聚焦教育部白名单赛事,如“互联网+”、“挑战杯”、“数学建模竞赛”,省级二等奖以上即可获得可观的加分。以下两个方式重点关注:

①担任团队负责人:竞赛中队长角色更受认可,获奖后加分更多,也更锻炼能力。

②选择学科交叉类竞赛:例如“人工智能+设计”竞赛(如清华IMDT、同济CDI实验室项目),适配高校对复合型人才需求。

3、考证书,突破专业壁垒

①编程能力:设计类保研(如清华信息设计、同济国创)明确要求编程基础,计算机、机器人方向需掌握Python/Processing等工具。

②英语高阶证书:六级600+或雅思7.0+成为清北复交经管类项目的隐性门槛。

4、卷实习,提升实践能力

①理工/基础学科保研,推荐科研类实习:进入校内重点实验室或中科院等机构的开放项目,参与导师课题(如基因编辑、材料研发),争取署名作者论文或专利;主持或者参加国家级/省级“大学生创新创业训练计划”,直接作为科研能力证明;投递简历至知名企业,争取实习机会,接触产业前沿课题。

②商科/交叉学科保研,推荐企业项目制实习:瞄准头部企业联合课题,如腾讯“机构鸟计划”、阿里“青橙计划”,与高校合作发布真实业务课题,完成可获认证证书;此外,参与德勤精英计划、中金暑期实习,也对提升能力和丰富简历大有助力。

③经管/公共政策类保研,推荐国际组织实习:争取联合国、世界卫生组织的远程或实地实习,但要注意提前申请语言成绩。

04、保研er:从“卷绩点”到“卷规划”

基于各高校推免政策和综合素质评价体系,结合科研、竞赛、实习等关键维度,推免总评成绩通常由三部分组成:学业成绩(占比70%-80%)、科研竞赛(占比10%-15%)、实践与德育(占比5%-10%)。要想在综合评价上取得优势,就要提前规划、踏实准备。

①大一:夯实基础,定位方向

学业:确保核心必修课(如数学、英语、专业基础课)成绩≥85分(A级),为后续“优秀率”指标奠定基础;6月前通过四级(≥500分),12月前冲刺六级(≥500分,清北经管类要求≥580分)。

科研:主动加入实验室,学习基本科研技能;参与科研项目、大创或者科创比赛,积累基础经验。

实践:担任班级或社团干事,培养基础协作能力;加入志愿组织,累积志愿时长。

②大二:科研突破,竞赛发力

学业:核心专业课程全A冲刺(优秀率>40%),选修1门跨学科课程(如计算机专业修心理学);理工科避免“压分课程”,人文社科慎选“高分水课”。

科研:尝试主持省级大创项目,聚焦技术落地(申请软著或实用新型专利,周期8-12个月);撰写普刊论文,争取二作以上署名。

竞赛:作为负责人或者核心成员冲击教育部白名单赛事(如数学建模省二以上)。

③大三:成果转化,综合冲刺

学业:确保所有核心课程达A级(优秀率>40%),规避B→C临界风险;上游学生用A课保优秀率,中游学生主攻75-85分区间课程提升优良率。

科研:产出SCI/EI论文(挂靠企业课题,如腾讯机构鸟计划),或竞赛国奖(如“挑战杯”金奖核心成员可破格保研)。

实习与材料:头部企业项目主导,量化实习成果。打磨保研文书,实事求是,突出自己的优势。

写在最后:

取消绩点不等于取消内卷,高校更需警惕竞争从“数字内卷”滑向另一种“标签内卷”。如果评价体系的转向,仅仅是将“唯分数论”迭代为“唯成果论”,那么内卷将会愈演愈烈。对于大学生来说,尽早放弃“分数内卷”,转向对目标领域有实质贡献的能力建设,这才是新规则下真正的“有效内卷”。