还记得上周我们聊过的“标化考试那些事儿”吗?从SAT、ACT到托福、雅思,我们深入剖析了标准化考试在留学申请过程中的地位、趋势与时间节点,相信大家对“标化是否必须”“分数多高才够”“什么时候该出分”等问题已经有了清晰的认识。

今天,我们将进入《新高一留学通关》系列的:美本申请常识概览,帮助大家从路径认知的维度,建立起对美国本科申请制度的基本了解。

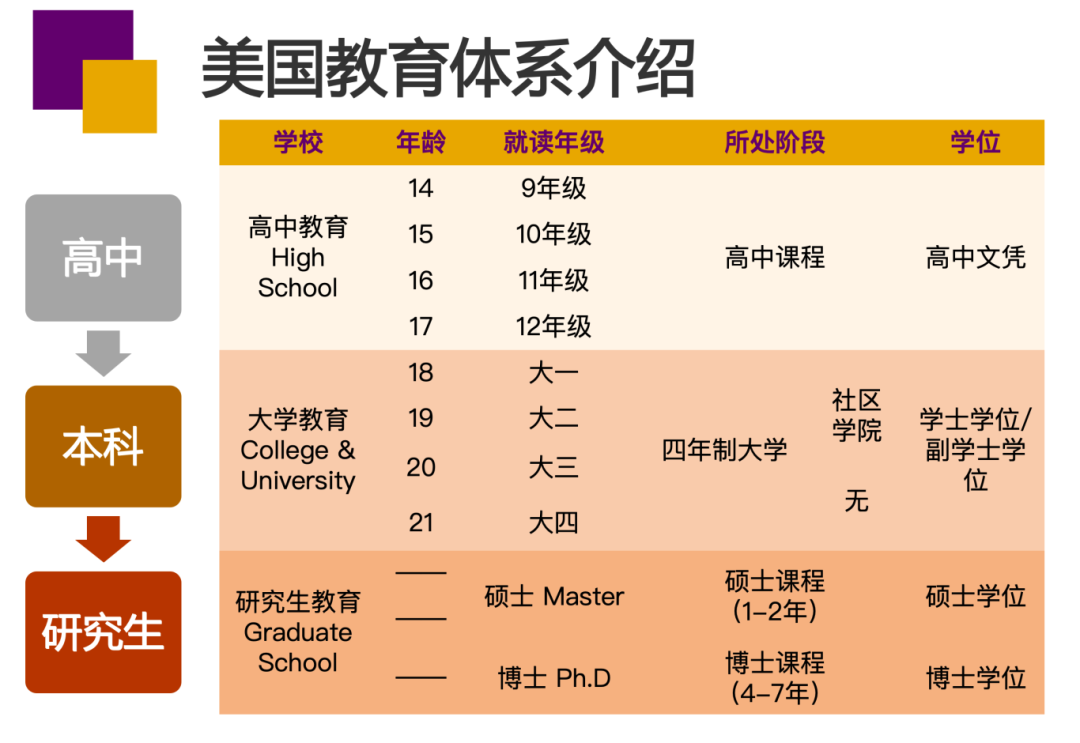

一、美国教育体系介绍

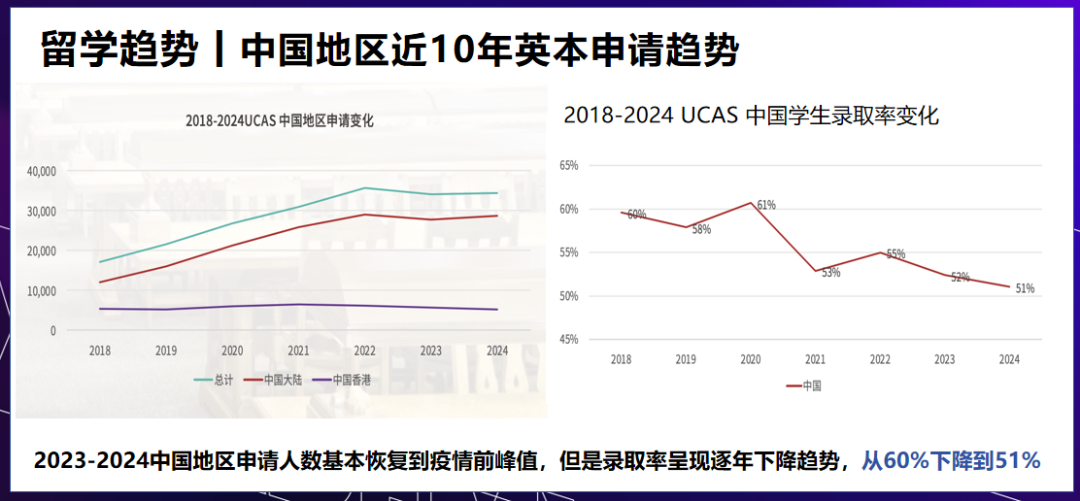

今天我们将用一张图带您快速梳理美国教育体系的基本结构,从高中到本科,再到研究生阶段的整体路径,帮助大家清晰地理解孩子未来在美国求学的完整进程。

1. 美国高中阶段(High School)

年龄段:14岁到17岁

对应年级:9年级到12年级

所处阶段:高中课程阶段

最终学位:高中文凭(High School Diploma)

美国高中从9年级开始,相当于中国的初三,学生一般在14岁进入。接下来的四年,也就是9年级、10年级、11年级和12年级,分别对应中国的高一到高三阶段。在12年级毕业后,学生获得高中毕业证(High School Diploma),即可申请大学。

2. 本科教育阶段(College & University)

年龄段:18岁到22岁

对应年级:大一到大四

学制:4年

所处阶段:大学本科教育阶段

学位授予:学士学位(Bachelor’s Degree)或副学士学位(Associate’s Degree)

而我们更关心的美国本科教育可以分为两种类型的学校:

四年制大学(Four-year Universities/Colleges)这是大多数学生选择的本科教育路径,学生从大一到大四完成约120学分的课程后,获得学士学位(如Bachelor of Arts, Bachelor of Science等)。

社区学院(Community College)也称“两年制大学”,学生通常就读两年后获得副学士学位(Associate’s Degree),再通过“转学机制”升入四年制大学完成后两年课程,从而最终获得学士学位。这种路径成本较低,灵活性更强。

此处我们再展开讲一下。

01综合性大学

跟我国普通大学差不多,有文学院、理学院、教育学院,看学校规模还会有工学院、商学院、农学院、管理学院等学院。这种大学在美国是最为普遍的,综合性大学会提供学士学位,也会有研究所,来培养硕士和博士生。

此类学校通常也会拥有藏书丰富的图书馆和设备产全的研究室、实验室,也会有很多的课程可供学生选择。

不过与这些优点相对的缺点就是这类学校人数常会较多,通常在一万人以上。低年级的时候班级人数比较多,通常都是大课,助教或讲师授课是很常见的,学生较无法接教授的直接指导。学校教授常会有持续做科研的压力,也因此对教课和关心学生付出心力可能会相对较少,因此综合性大学的学生较常需要良好的自主学习能力。

02文理学院

文理学院注重博雅教育(liberal arts education),强调学生的批判性思维、写作、表达、跨学科能力。在学位设置上只提供本科学位和极少量硕士学位。学校规模一般都比较小,通常学校人数在2000人左右,师生比高(例如1:8或1:10),教学互动密切。教授更专注教学而非科研,很多课程由教授亲自教授而非助教。

但文理学院受制于学校规模,专业设置相对有限,通常提供专业方向集中在人文、社会科学、自然科学和数学等传统领域。

03社区学院

美国大学教育体系里,有超过40%的美国本土学生就读社区大学。很多美国高中毕业生会先选择二年制社区大学,完成头两年的大学基础课程,再转到四年制大学完成学业,这种方式称为“2+2”。

除了转学课程外,社区大学还可以提供技能训练,让学生拥有一技之长,能够立即投入就业市场。同时因为学费较低,距离家里较近,是高性价比的选择。完成大一、大二课程后,社区大学也提供机会,让有需求的学生转学至四年制大学继续念完大学,取得学士学位。

但是学院研究资源较少,师资力量层次不齐,更适合语言或学术准备度不足的学生当做转学跳板。

3. 研究生教育阶段(Graduate School)

硕士阶段(Master)学制:

1~2年,毕业授予硕士学位(如MBA、MS、MA等),此学位注重实践和专业化训练,是本科和职场之间的桥梁,很多中国学生会在本科后申请美国硕士,提升学历和竞争力。

博士阶段(Ph.D.)学制:

通常为4~7年不等,毕业授予博士学位,此学位偏重学术研究,需完成课程学习、论文写作、科研发表等多个阶段,适合未来从事教学、科研工作的同学。

二、专业设置

很多国内家长都有一个根深蒂固的认知:孩子一进大学就必须选定专业,读四年,毕业出路就锁死了。但在美国大学,专业(Major)并不是一开始就必须确定的,更不是固定不动的“终身绑定”。

1. 专业设置非常丰富

美本院校的专业通常分布在文理学院(College of Arts and Sciences)、工程学院(College of Engineering)、商学院(Business School)等不同学院下。

例如,文理学院下可能包括心理学、经济学、政治学、生物等;工程学院则有计算机科学、机械工程、生物工程等。一所顶尖大学常常有50-100个本科专业可供选择,还有许多跨学科(Interdisciplinary)方向,比如数据科学、神经科学、环境政策等。

2. 什么时候确定专业

很多大学允许学生以“Undecided”(未定专业)身份入学,鼓励学生通过选修多门课程后再做决定。一般在大二下学期或者大三开学确定专业(Declare Major),学校甚至会提供专业探索课程、职业咨询等辅助资源,帮助学生找到真正感兴趣的方向。

3. 毕业要求

在美国大学,一般来说,每位本科生至少需要完成一个主修专业(Major)才能毕业。但在此基础上,学生还可以根据兴趣和学业规划,选择:

双专业

(Double Major)

两个不同的专业,通常要满足两个专业的必修课与学分要求。

比如:经济学+数学或者是化学+数据科学。

主修 + 辅修

(Major + Minor)

主攻一个专业,同时选修另一个感兴趣领域的若干课程,学分要求较少。

比如:主修生物,辅修语言学。

联合专业

(Interdisciplinary Major)

打破学科边界,比如“环境政策”结合了环境科学与政治学,或“神经科学”融合了心理、生物、认知等领域。

荣誉项目

(Honors Program)

有些学校为成绩优秀的学生提供“荣誉毕业”机会,可能包括写论文、参加研究项目等。

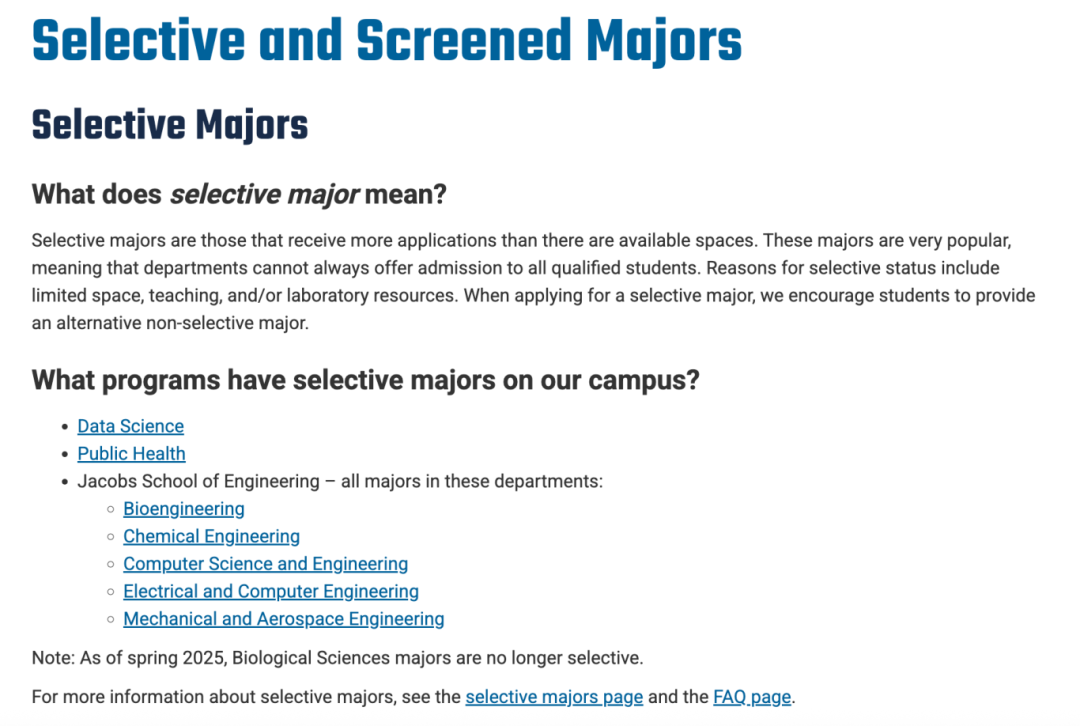

4.转专业机制灵活但需规划

美国大学的转专业机制相对灵活。在同一学院内部转专业较为简单,如从心理学转到社会学,通常只需填写申请表、满足基础课程要求即可。但若是跨学院转专业,如从文理学院转到工程学院或商学院,可能会涉及GPA要求、先修课程、名额限制等,需要提前规划和咨询。

例如,转入竞争激烈的学院或者专业,往往需要提供额外的申请材料甚至参加面试。

(以UCSD为例,高需求专业的竞争压力更大。)

总的来说,美国本科教育为学生提供了广阔的探索空间,真正做到了“先试后选”,允许兴趣主导学术方向,是其自由与个性化的重要体现。

三、申请组成要素

近年来南京的美本申请的卷度持续升温,而提前规划这一理念也得到了越来越多的家长认可。然而,很多家长在刚开始接触申请规划时,常常陷入几个典型误区,比如:

“是不是只要成绩好、托福高,就可以进藤校?”

“SAT都optional了,是不是就不用考了?”

“孩子活动做得不少,但不知道写进申请里有没有用……”

事实上,美国大学的本科录取是一种“全面评估(Holistic Review)”,不是简单看分数谁高,而是从多个维度判断一个学生是否具备在未来大学环境中成长和贡献的潜力。

我们用一张图,把美本申请的五大核心要素做了系统整理,帮助各位家长和学生建立清晰的整体认知。

1. 标准化成绩:不是唯一,但仍是基础

社区学院(Community College)

也称“两年制大学”,学生通常就读两年后获得副学士学位(Associate’s Degree),再通过“转学机制”升入四年制大学完成后两年课程,从而最终获得学士学位。这种路径成本较低,灵活性更强。

标准化成绩主要包括三类

TOEFL/IELTS:母语非英语的学生必须提交,TOEFL 100+基本是Top 50的门槛,部分学校对小分也有要求;

SAT/ACT:目前多数学校“Test-Optional”,但如果能考出好分数,依然是学术能力的有力佐证;

AP/IB课程:不是强制要求,但如果学校提供,建议积极挑战,有助于证明学术深度。

提示:尽管有些家长认为“SAT optional就可以不考”,但在目前申请环境下,分数越透明、越硬核,越容易脱颖而出。尤其是申请藤校、Top 30的学校时,优异的SAT/AP成绩仍然具有重要参考价值。

2. 学术材料:你在课堂里的真实表现

学术成绩材料往往包括:

9-11年级成绩单

12年级在读成绩单

高中毕业证

校内推荐信:来自任课老师和/或辅导员,体现你在课堂内的表现、学习态度、人际关系等。

提示:美国大学非常重视学生四年完整的在校学术表现,不是只看最终GPA,而是看你的选课难度、成绩趋势、与老师之间的评价等多方面因素。

3. 课外活动与奖项:塑造独特个性与热情的舞台

课外活动的意义,并不只是“参与”那么简单,更看重:

你对某一方向的持续投入(而不是样样都沾)

有没有实际产出或影响力(简单举例比如办了一个讲座、写了论文、帮助他人)

是否能体现你的性格、价值观与动机(是否主动、领导力、责任感)

典型活动包括:

学术类:科研、竞赛、夏校

兴趣类:音乐、艺术、写作、摄影

社会责任类:公益、志愿服务、创业

领导力类:社团、学校活动、学生组织

国家/省市级奖项或国际奖项等

提示:不少家长有“打卡式活动”的思维——帮孩子报十个营、堆活动证书,其实这是低效甚至有害的路径。活动不是“做越多越好”,而是要做出属于自己的“深度”与“故事”。

在这人力我们《新高一留学通关》也应广大同学和家长的请求将单独开一期“活动篇”专场,敬请大家关注我们后续讲座。

4. 申请材料与文书:让招生官认识“你是谁”

这是很多学生和家长忽视但极具分量的一环,常见包括:

网申表格(填写基本信息、活动列表、课程等)

主文书(Common App Essay):一篇650词的自我展现,核心在于反思、成长、选择与目标。

补充文书(SupplementalEssays):不同学校可能会问Why School/Why Major/你的价值观等,写得越具体越个性化,越容易打动招生官。

提示:美本文书不是“流水账自我介绍”,也不是“堆砌奖项履历”,而是一次展示思维能力、自我认知、故事讲述力的机会。它甚至常常决定“你是否被录取”——特别是当你和其他人GPA/标化差不多时。

5.面试、作品集与补充材料:差异化展示的关键

这部分不是每个人都必须提交,但对很多专业(如艺术、建筑、设计、写作、传媒等)来说却极为重要:

面试:部分学校有校友面试、Initial View等,考察沟通能力、个性与思维方式;

作品集:适用于设计,艺术等方向,在目前南京的申请市场,也被更多传统专业的申请者用于展示个人创造力与艺术素养;

研究论文、出版物:学术潜力强的学生可以展示自己的科研成果,哪怕是初步成果。

提示:这些“补充材料”不等于“越多越好”,也不是“交一个就加分”。只有内容有深度、有独特性、与你申请专业或目标紧密相关时,才可能真正加分,否则容易适得其反。

四、申请轮次和申请系统

美本向来是以准备最多,材料最复杂著称,现在我们有了对美本申请要素和专业选择的了解,我们最后再来看看申请轮次以及申请系统。

1. 申请轮次

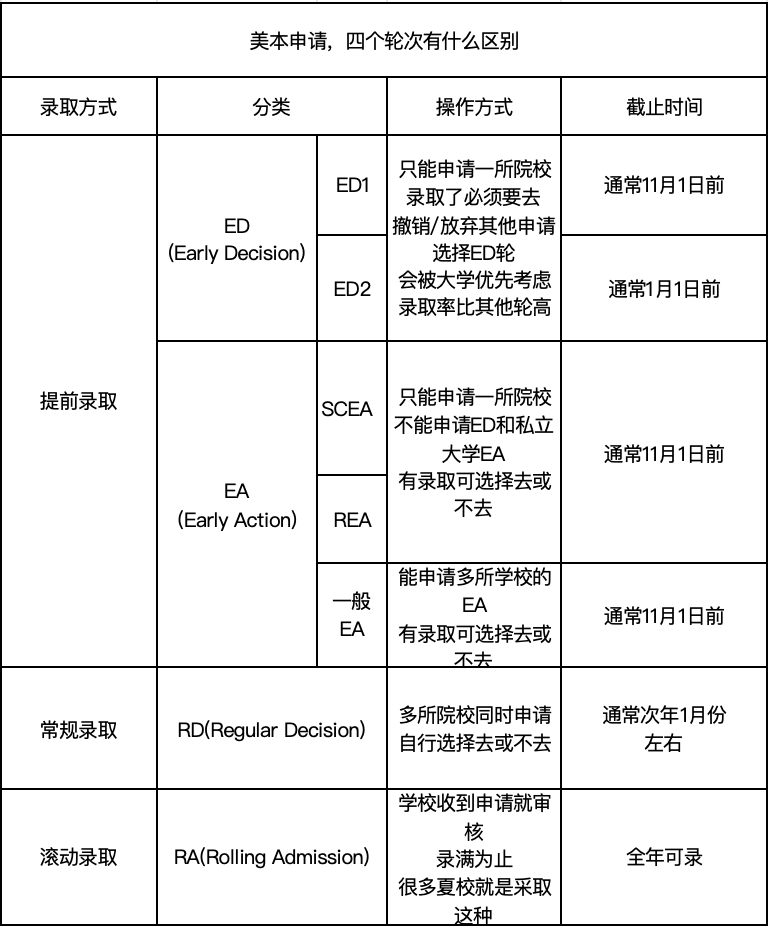

美国大学的申请轮次包含提前录取(ED)、提前申请(EA)、常规录取(RD),滚动录取(Rolling Admission)。我们具体来拆解下每个批次的不同要求。

Early Decision

提前录取

1)ED有唯一性、约束性,录取就必须上。

2)一个批次里只能够申请一所ED学校。但是可以申请其他的EA大学。

3)申请结果,通常三类情况:①录取;②拒录;③延迟(申请资料将被放入“常规录取”中)。

4)个别学校还有ED2,如纽约大学,同样是具有唯一性和约束性。

Early Action

提前申请

1)EA不具有唯一性,不具有约束性。

2)可以同时申请多所EA学校,并且可以结合ED一起。录取了不一定就读。

3)申请结果,通常也有三类情况:①录取;②拒录;③延迟。

Regular Decision

常规录取

1)申请人可以同时申请多所大学。

2)美国本科申请系统Common App最多只能申请20所。

3)一般在4月1日之前发布结果:①录取;②拒录;③等待候选。

Rolling Admission

滚动录取

1)申请遵循先到先得,申请者越早提交,席位多,越有利。

2)申请结果也是滚动发出,通常2种情况:①录取;②拒录。

为了让大家更好理解申请轮次,请看下图。

2. 申请系统

1)Common Application(通用申请系统)

适用范围:1000+所大学,包括哈佛、耶鲁、芝加哥、纽约大学等大部分美国知名私立和部分公立大学。

特点:可一站式申请多所大学,节省时间。包含一篇通用文书(Common App Essay)和学校单独的补充文书(Supplemental Essays)。需要填写课外活动、获奖、家庭背景、成绩等多个模块。

2)Coalition Application(联盟申请)

适用学校:包括一些知名校如斯坦福、弗吉尼亚大学等(数量不如Common App多)。

特点:为低收入学生提供更多支持,有"数字资料库"可存储成绩单、作品等申请资料。

3)UC Application(加州大学系统)

适用学校:加州大学9所本科分校(如UCLA、UC Berkeley、UCSD等)。

特点:独立于Common App,需单独申请。不接受推荐信,也不要求SAT/ACT成绩(目前Test-Free政策)。要求填写4篇Personal Insight Questions(PIQs)。

3. Apply Texas

适用学校:德州的大学(如UT Austin、Texas A&M等)。

特点:类似UC系统,德州地区学校统一平台。

4. 直接官网申请(Institutional Application)

一些学校也允许或要求在其官网独立申请,例如MIT(麻省理工学院)。