01、3D大赛与挑战杯、国创赛有何不同?

1.技术专精:

作为三维数字化领域标杆赛事,全国3D大赛要求所有作品必须依托三维数字化技术平台(如CAD/CAE、3D打印、VR/AR等)完成,重点考察“设计-建模-仿真-制造”全流程能力,突出三维数字化技术对创新、创业的支持和推进。

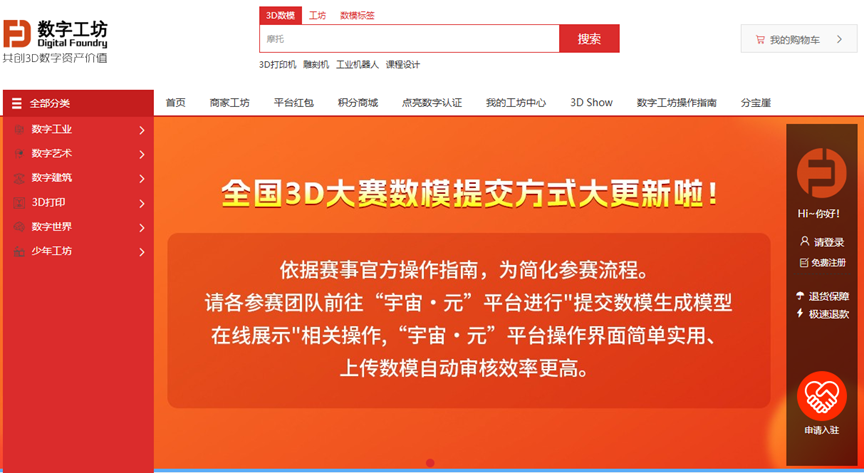

图:全国3D大赛官网(https://3dds.3ddl.net/)

三维数字化技术简介:

2.主要区别对比:

| 竞赛名称 | 全国3D大赛 | 挑战杯(大挑) | 国创赛 |

| 核心导向 | 三维数字化技术赋能产业创新 | 学术研究与科技成果转化 | 创业实践与商业模式验证 |

| 技术载体 | CAD/CAE/3D打印/VR/AR | 学术论文/发明实物 | 商业计划书/路演 |

| 典型赛道/作品 | 工业机器人数字孪生、元宇宙场景构建 | 自然科学论文、科技发明制作 | 互联网+创业项目、市场推广方案 |

3.赛道分类

全国3D大赛分为开放赛项和专项赛两大类,其中开放赛项下设4个主赛道,专项赛则根据年度产业热点动态调整。参赛规模从高到低排序大致如下:

| 赛道类型 | 规模占比 | 特点与典型赛题 |

| 1.数字工业设计 | 约40% | 聚焦智能制造、CAE仿真、3D打印等硬核技术,依托工科院校(机械、自动化等专业)的庞大基数,长期占据参赛规模首位。 |

| 2.数字人居设计 | 约25% | 覆盖BIM设计、智慧城市、绿色建筑等领域,是建筑类院校的核心参赛方向。 |

| 3.数字文化设计 | 约20% | 侧重数字文博、游戏动画、XR叙事,是艺术与计算机专业交叉创新的热门赛道。 |

| 4.元宇宙创建 | 约15% | 以数字人、AI驱动建模、虚拟交互为核心,由计算机、AI专业主导,近年参赛规模增速较快。 |

| 5.专项赛(企业命题) | — | 专项赛独立统计,2025年规模较大的包括:“AMD杯”AI+3D创新赛(参赛队伍500+);“华中数控杯”数字孪生赛(参赛队伍300+)。 |

图:2025年专项赛赛事

023D大赛评审方式

(一)评审流程

1.初评(形式审核)

(1)核心任务:检查作品合规性,淘汰格式错误或基础不达标作品。

(2)审核重点:

①匿名要求:严禁在作品中出现院校名称、指导老师及成员信息,以此保证评审的匿名性。

②作品提交:需通过官方平台“3Dshow”提交,提交内容要包含完整模型文件、说明文档、JPG格式图片,若为动漫/游戏方向,还需提交视频。

③模型格式规范:数字工业类作品需采用STEP214格式,数字人居类作品需用glTF格式,且模型大小要控制在200MB以内。

2.复评(专业评审)

(1)核心任务:对作品的技术深度和创新价值进行评估,选拔出可进入省赛或国赛的作品。

(2)侧重点:技术实现路径的合理性、创新点的产业价值。

(3)评审形式:

①线上答辩:结合PPT展示、视频演示。

②实操考核:部分专项赛需要现场操作设备。

3.终评(综合答辩)

(1)核心考察:技术落地性、商业潜力及团队表达能力。

(2)形式:线下答辩(5分钟PPT展示+评委问答),实物作品最好可以现场演示。

(二)评审标准

1.主要维度:

技术性:比如建模精度(如曲面复杂度)、仿真逻辑(如ANSYS分析)、多技术集成(如3D打印+CNC)。

应用性:市场需求契合度(如解决工业痛点)、社会/经济效益。

创新性:概念新颖性(如AI+3D融合)、文化/技术原创性(如榫卯工艺数字化)。

2.不同赛道各项评审标准略有不同,大概为:

| 赛道 | 创新性 | 技术性 | 应用性 | 视觉美观性 | 答辩表现 |

| 数字工业设计 | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% |

| 数字文化设计 | 30% | 10% | 20% | 30% | 10% |

| 元宇宙创建 | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |

03获奖策略

(一)奖项设置与各层级获奖概率

| 层级 | 奖项等级 | 比例/名额 | 定位与价值 |

| 校赛/初赛 | 校级一/二/三等奖 | 各校自定(通常按30%比例晋级省赛) | 基础筛选环节,核心目标是拿到省赛入场券,适合初次参赛团队积累经验 |

| 省赛/复赛 | 特等/一/二/三等奖 | 特等奖≈5%、一等奖≈10%、二等奖≈20%、三等奖≈30%(总获奖率60%-70%) | 获奖门槛适中,是保研加分的主要来源(多数高校认可省级奖项),竞争压力小于国赛 |

| 全国总决赛 | 龙鼎特等/一/二/三等奖 | 特等奖≤3%、一等奖≈5%、二等奖≈10%、三等奖≈15%(总获奖率≤30%) | 适合有技术积累的团队冲刺,国奖对保研、就业有强背书 |

| 专项赛 | 独立评审(分赛道设奖) | 特等奖比例较高 | 企业资源加持+获奖概率高,适合希望降低竞争压力、获取企业合作机会的团队 |

(二)不同赛道获国奖概率

获奖难度由技术门槛、参赛基数、评审偏好共同决定:

| 赛道 | 国奖难度 | 优势与策略 |

| 企业专项赛 | 较易 | 推荐首选!

①命题明确(如“华中数控杯”聚焦数字孪生),避免选题偏差; ②企业提供技术支持(如AMD算力、华数设备),降低开发成本; ③部分赛区特等奖占比达15%(如“华数杯”粤港澳赛区),获奖概率高于开放赛道。 |

| 数字文化设计 | 中等 | ①艺术表现、视觉美观性有一定比重,适合艺术生或交叉团队;

②可结合文化IP(如非遗、地方文创)提升原创性,降低技术门槛压力。 |

| 元宇宙创建 | 中等 | ①新兴赛道,传统强校布局尚未饱和,高职院校可凭借特色应用(如虚拟展馆)突围;

②技术实现侧重稳定性而非极致深度。 |

| 数字工业设计 | 较难 | ①参赛基数大,且工科强校集中,需靠技术深度拉开差距;

②建议结合具体工业场景(如新能源设备优化)提升应用性。 |

04国奖作品核心要素

1.技术深度:不做“表面文章”

不同赛道需匹配对应的技术深度要求,避免陷入“看似复杂却无实质技术支撑”的误区:

(1)强化仿真维度:在基础建模外增加CAE仿真环节(例如用ANSYS完成流体动力学分析+运动学仿真,可额外获得10%的评审加分);

(2)公开技术细节:将核心算法代码托管至GitHub并开源(附详细注释),既能体现技术的可验证性,也能展现团队的实证严谨性。

2.创新性:找到“真问题”

(1)精准抓取产业痛点:紧扣企业命题或行业需求(如“华中数控杯”明确要求数字孪生技术落地工厂运维),参考获奖方案——针对某汽车工厂设备巡检效率低的问题,设计出“数字孪生+AR远程指导”系统,因直击痛点而获得评委认可。

(2)技术融合找突破口:AI与3D技术的结合已成为国奖高频加分项,例如用Stable Diffusion自动生成场景贴图、通过大模型优化3D打印路径规划等。

3.作品呈现:评审体验决定印象分

(1)3Dshow平台页面:

①编辑时切换至电脑模式,确保图文在全屏显示时无截断(避免手机端编辑导致的排版错乱);

②视频需包含“创作花絮+功能演示”两部分(总时长不低于1分钟),前者体现团队执行力,后者直观展示作品价值。某数字人居作品通过拍摄BIM模型搭建过程花絮,让评审快速理解技术实现路径。

(2)答辩PPT设计:

①技术路径用流程图可视化(如“建模-切片-加工-质检”四步流程图,逻辑清晰);②痛点分析页插入真实调研数据,让需求合理性更有说服力。

图:数字工坊提交界面

写在最后:

全国3D大赛以“三维数字化技术全流程赋能”为核心壁垒,与挑战杯(学术)、国创赛(商业)形成差异化竞争。想要冲击更高的奖项,就一定要紧贴实际需求,用三维可视化工具将创意变成现实。