自从美国最高法院裁定禁止高校在招生中考虑申请人的种族背景后,这一历史性判决直接改变了美国高等教育的招生生态。失去了这一关键考量因素,很多大学都面临同样的问题:在不触碰法律红线的前提下,如何依然挑选出他们认为“合适”的学生,并保持校园的多元化?

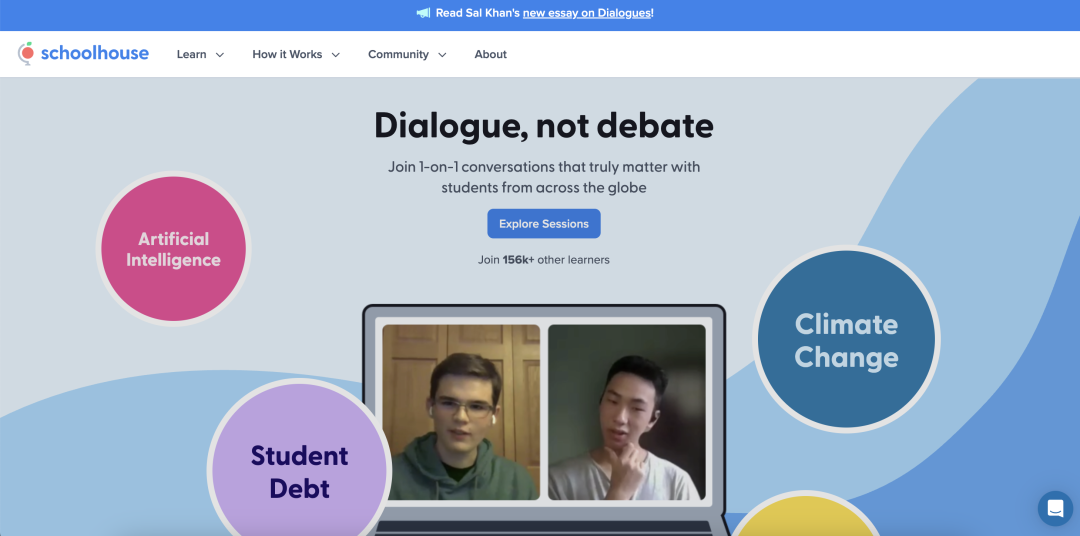

就在各方寻找新方法时,一个名叫Dialogue Portfolio的新工具悄然走入视野。它由公益平台 Schoolhouse.world 推出,号称通过学生之间的真实对话,帮助招生官更全面地了解申请者。

目前已经有六所顶尖大学正式接受 Dialogue Portfolio,那么这个工具到底是什么,它的出现意味着什么,是否会成为未来的申请趋势?

从平权法案到招生新工具

2023 年,美国最高法院针对哈佛大学和北卡大学的两起案件做出裁决,推翻了实施数十年的平权法案。这意味着,美国高校在招生中再也不能以申请人的种族信息作为录取参考。

这让招生官陷入两难:没有种族信息,如何依旧维持多元化的校园?

一些学校开始“迂回作战”,通过更开放的文书题目,让学生在自述中自然提到家庭背景、成长环境和文化认同;另一些学校则增加面试或短视频作业,试图在有限时间内捕捉申请者的个性特征。

就在这一系列尝试中,Dialogue Portfolio 横空出世。

Dialogue Portfolio由非营利平台 Schoolhouse.world(由 Khan Academy 创始人 Sal Khan 参与创办与推动)推出,核心是让高中生通过线上一对一或小组对话展示“倾听、表达与理性争辩”的能力,并把参与记录形成可提交给高校的证书/作品集,作为招生的补充材料之一。

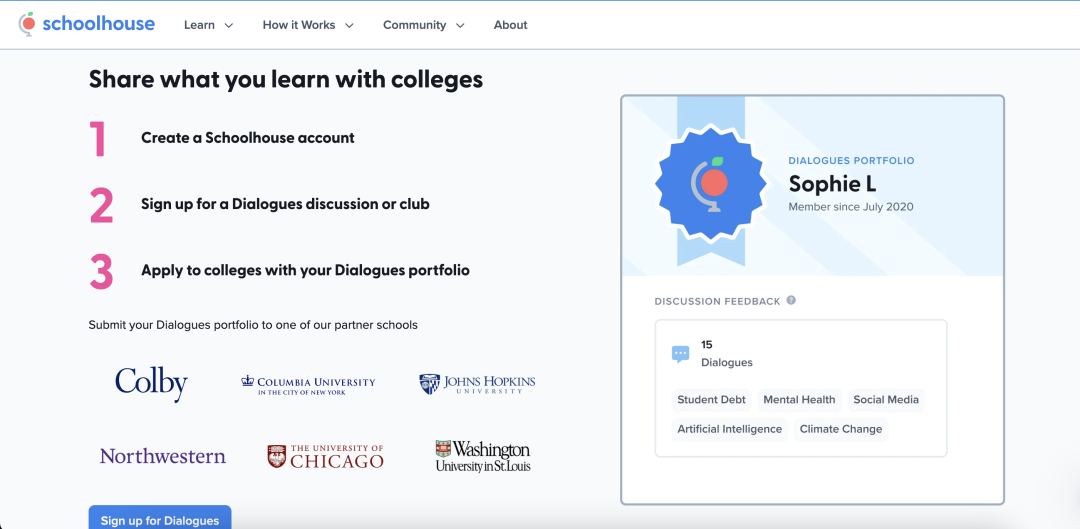

截至目前,已有芝加哥大学、哥伦比亚大学、约翰霍普金斯大学、西北大学、科尔比学院和圣路易斯华盛顿大学六所高校宣布接受 Dialogue Portfolio 作为补充申请材料。虽然它不是必选项,但对于那些成绩相似、文书难分高下的申请者来说,这或许是一个新的展示舞台。

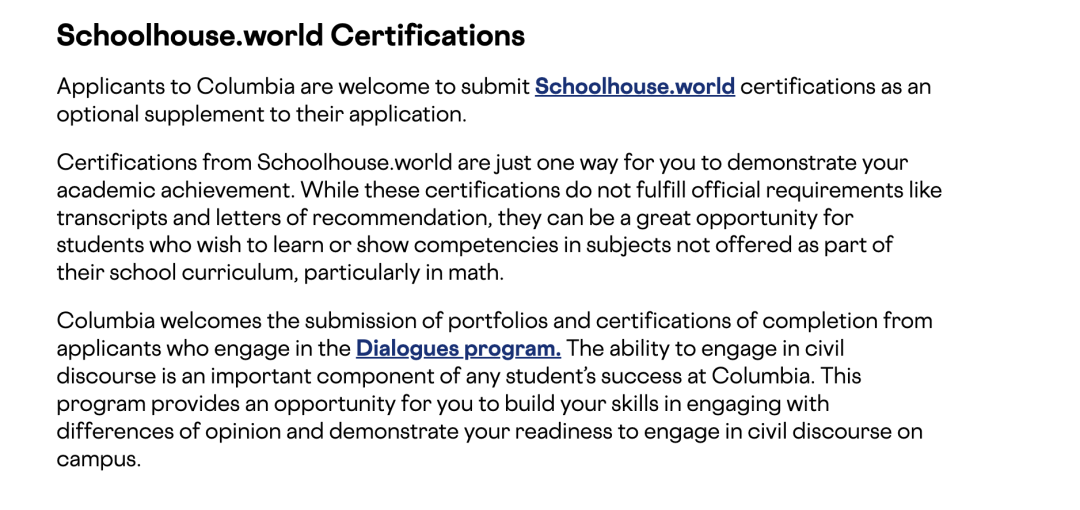

在哥大的招生网页上,学校表示:

申请哥伦比亚大学的学生欢迎提交 Schoolhouse.world 的认证作为申请的可选补充材料。

Schoolhouse.world 的认证是展示你学术成就的一种方式。虽然这些认证不能替代正式的申请材料,如成绩单和推荐信,但对于那些希望学习或展示学校课程未涵盖的学科(尤其是数学)能力的学生来说,是一个很好的机会。

哥伦比亚大学欢迎提交参加 Dialogues 项目后获得的作品集和完成认证。具备理性讨论的能力是学生在哥伦比亚取得成功的重要因素。该项目为你提供了一个锻炼与不同观点进行理性交流的机会,并展示你准备好在校园中进行文明讨论的能力。

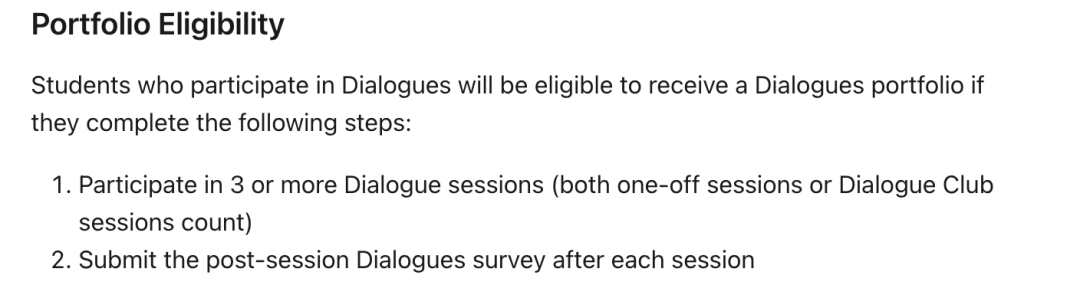

根据Schoolhouse.world官网,想拿到 Dialogues Portfolio 的学生首先要在平台参加至少若干次(例如三次或以上)的 Dialogues 会话——这些会话包括一对一对话与定期的 Dialogue Club 小组讨论。每次会话后学生需填写平台的事后问卷,平台会把参与次数、主题类型、对话反馈等信息汇总到学生在 Schoolhouse 的“作品集”页面,并在满足要求后颁发一个可下载/提交的“Dialogues portfolio / certificate”。

对处在申请季的学生来说,这个工作量不算小。

热度与退场:MIT、范德堡的退出

值得注意的是,Dialogue Portfolio 的早期名单中,还曾出现过麻省理工学院(MIT)和范德堡大学的名字。但没多久,这两所学校就退出了合作。

MIT官方表示:

Schoolhouse Dialogues 的推出正值高等教育领域紧张局势日益加剧之际。以色列和加沙冲突引发了许多高校校园的辩论和抗议活动,包括麻省理工学院(MIT)在内,许多社会科学家也注意到近年来政治极化现象有所上升。Khan 在最近的一篇文章中写道,该项目旨在为学生提供“一个诚实发声、勇敢倾听并练习跨越深刻分歧的空间”,帮助他们在一个“被意识形态泡沫撕裂的世界”中进行有效沟通。

相信话题的争议是MIT退出Dialogue Portfolio合作的主要原因之一。近两年时间里里,多所高校围绕中东局势发生的毕业典礼、集会和言论事件,以及特朗普政府的政策已使得高校对于任何可能与政治表达相关的外部合作格外谨慎。

此外,Dialogue Portfolio还有以下难题:

评估一致性难题

对话的表现受多种因素影响——题目类型、对话伙伴的配合度、申请人的语言水平甚至网络稳定性。不同背景下生成的视频,招生官很难用完全一致的尺度去打分,这可能影响录取的公平性。

公平性担忧

批评者指出,这种形式对母语为英语的学生、接受过辩论训练或有专业口语辅导的人更有利,而弱势群体、非英语母语者可能在表达上处于劣势。这与其初衷——为多元化提供新渠道——存在潜在冲突。

资源与成本考虑

一段对话视频通常长达 15–20 分钟,如果数千名申请者都提交,招生部门需要耗费大量人力逐一观看与评估,这对于招生周期紧张的名校来说,是沉重负担。

Dialogue Portfolio会成为未来趋势吗?

从当前来看,Dialogue Portfolio 还处在试水阶段。

支持者认为,Dialogue Portfolio 在后平权法案时代有两个重要价值:

第一,它能提供更全面的学生画像。学术成绩和文书之外,申请人在实时对话中的思考深度、情绪反应和合作姿态,都能成为参考信息。

第二,它能对抗 AI 带来的“文书同质化”问题。随着生成式 AI 的普及,招生官越来越难确认一篇文书的原创性,而实时对话要想完全依赖 AI 来生成几乎不可能。

但如前文所说,反对者的担忧同样值得重视:

- 在对话中使用的语言习惯、案例和表达方式,可能会让招生官在潜意识中推断申请人的社会经济背景,间接绕过了“不得考虑种族”的限制;

- 对国际学生、非英语母语者而言,这种形式可能不公平;

- 如果项目普及,市场上很可能出现专门的“对话培训班”,让原本的“真实交流”变成另一种形式化表演。

至于它是否会成为主流,目前还言之过早。

对申请者来说,如果目标学校在名单中,不妨把 Dialogue Portfolio 当成额外加分项来准备,但不必因此忽视主申请材料的质量。毕竟,在当前阶段,它依旧是“可选项”,而不是通行证。

无论如何,Dialogue Portfolio 反映了美国高校在招生公平与多元化之间的复杂拉锯。它既可能成为未来申请中重要的补充工具,也可能因公平性与可操作性问题被更多学校放弃。但可以肯定的是,这场关于招生方式的实验,已经让人看到平权法案之后,美国高等教育的新一轮博弈与调整。