“曾完整的我,在分裂之后,长出了更多心的细问。”——HUSH《成人》。

胚胎,从一个受精卵开始,通过一轮轮分裂,逐渐生成组织、器官、系统,最终成为一个完整的人。成长的过程,原来从一开始就是一场不断“分裂”的旅程。

我的故事,并不是一个关于“目标感”的故事,而是关于如何在分裂中找到自己的节奏,如何在不确定里持续发育。从画画转向写论文,从实验室走到田野调查,从英国的文书切换到美国的文书……每次转换都让我对自己多了解一点。

起点

在我最初的升学计划里,完全没有要就读于国际学校这一步。直到从身边的人口中了解到深国交这所被称为“牛剑收割机”的学校,我才有了本科就出国的想法。加上因为在某个不起眼的英国小镇里读了几年小学,那些不被框在教室里、不被迫专注于所谓主科的日子给我留下了非常深的执念。我知道我想要的是独立性。

曾经的目的地

所以在深国交,无论是初次的住宿生活,还是全新的走班制课堂,我相信我都能按照自己的节奏做得很好。然而一切并不像我想象的那样让我感到自在。全英的教学环境对我来说是意料之外的不适应,尽管我能听懂英语老师的苏格兰口音以及让班上一片寂静的冷笑话,可是听不懂数学课上的专有名词才是真正有意义的、让我焦虑不安的时刻。

面对新的教育体系、课本、考题,在开始的一段时间内我都不知道从何入手。我想是直到G1数学国际考前我才发现原来有past paper的存在。所以在这里我想跳出叙事的框架,和需要这些话的你们说,请保持积极探索的心和大胆提问的勇气吧。知道自己当下缺少了些什么并且及时补救会让达成目标的过程更加顺利 :)

说到选课,我很保守的坚持于生物、物理、经济这样的理科,并且避开了初中学的一塌糊涂的地理。化学作为必修科目,对于作为只完整上完了初一的人来说是很件残酷的事情,尤其是当我发现身边的人好像都已经如鱼得水而我还在纠结这看不见摸不着的原子结构到底是什么。顺利的是这样靠着自己摸索了一路,最后的成绩并没有让我失望。

秩序之外

如果说学理科让我慢慢建立起对“秩序”的信任,那美术就是让我第一次觉得,分裂也没有那么可怕。

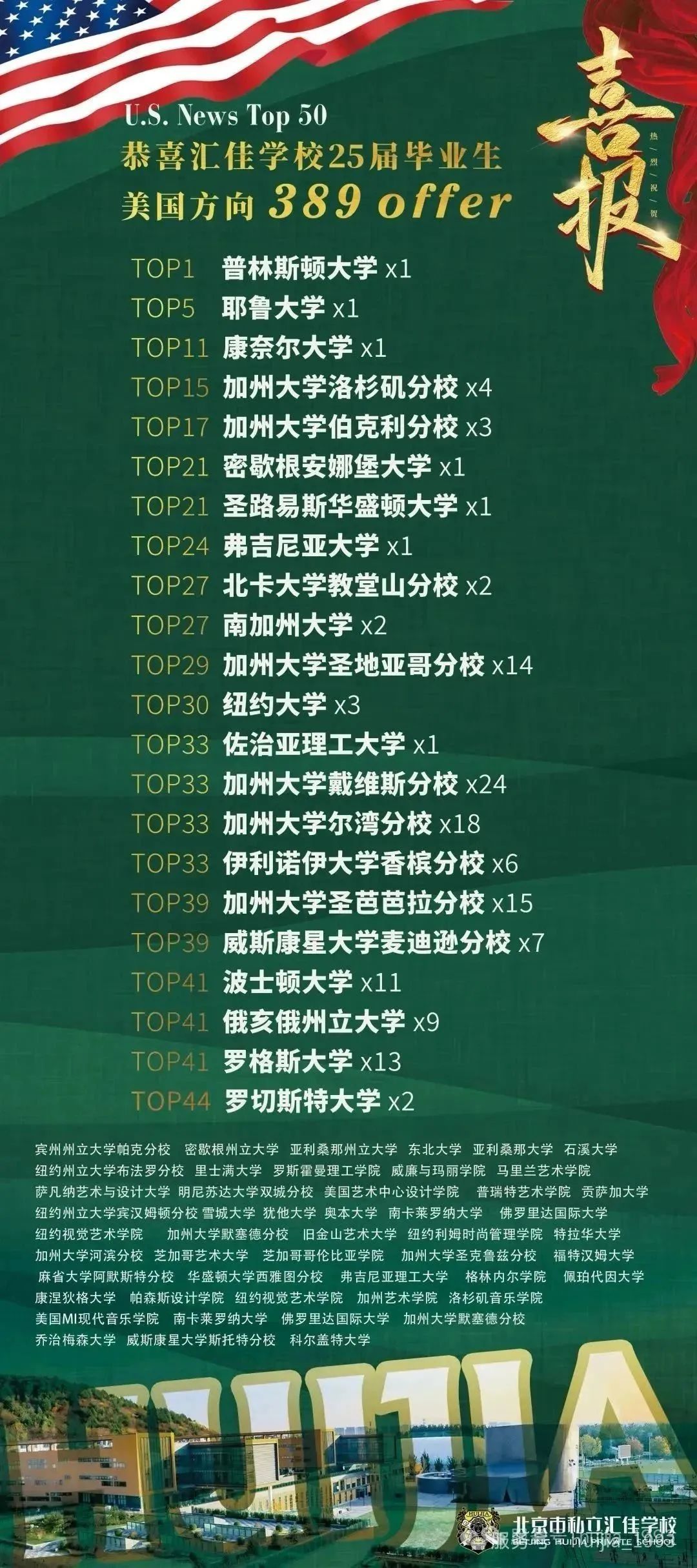

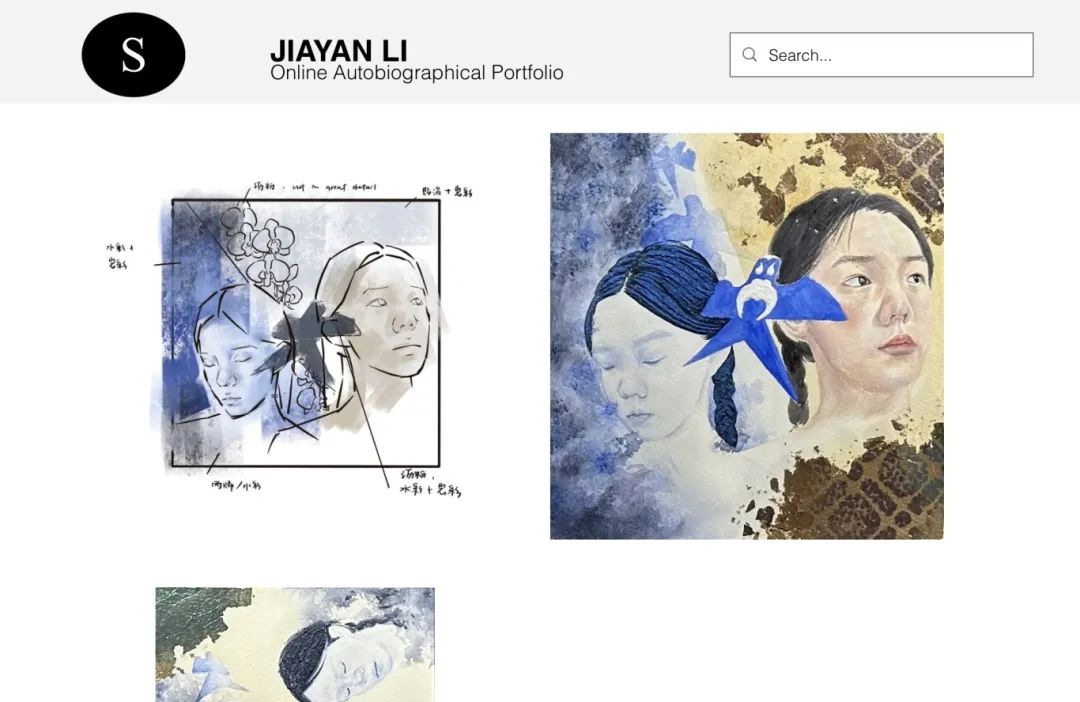

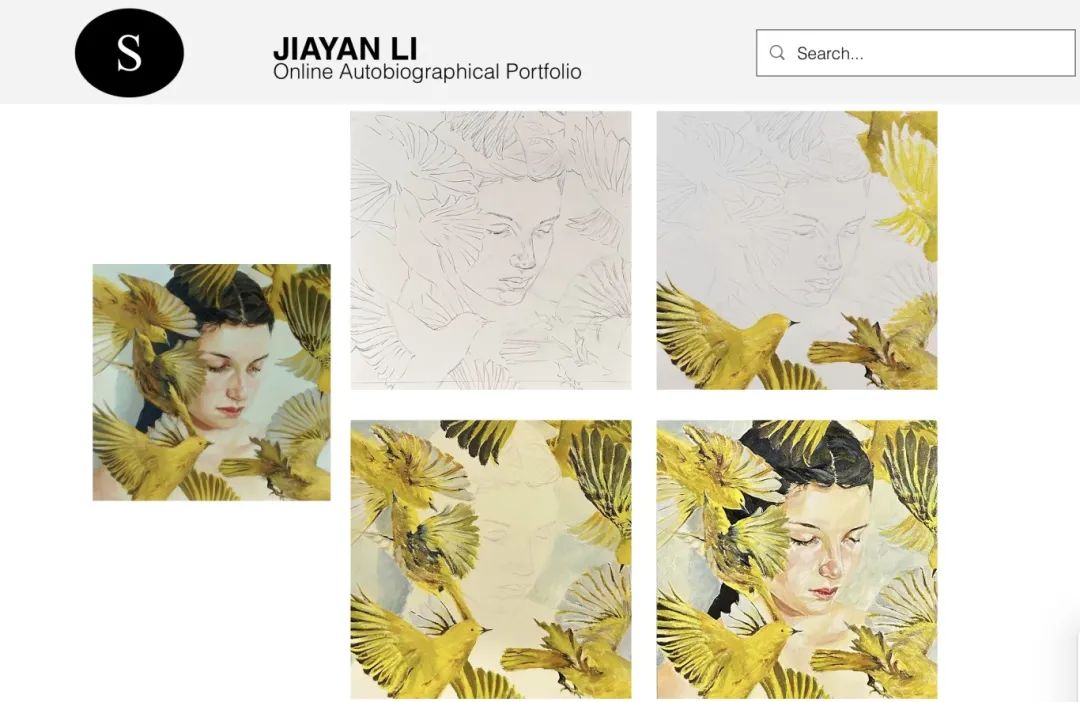

我做过两个作品集,一个是关于童年的,翻花绳是我最常用的一个象征。只要一圈绳子、一双手,就能变出各种样子——这让我觉得很安心,好像只要遵循一定的规则,就不会乱,就能控制变化。小时候的我大概就是靠这种东西来获取确定感的。另一个作品集是关于我在不同文化背景下成长的经历。

那段时间我一直在想,我到底属于哪里?中国、英国、学校、家里、这一群人又或是那一众人……我总觉得自己在空中,飘飘然的。这两个系列其实都不是为了“讲一个结论”,而是让我慢慢理解自己。现在回头看,它们让我意识到:确定性不是来自环境的,是我愿不愿意去面对自己;而不确定也没那么糟糕,只要我还在试图理解,那就总会找到一些答案。

风筝作为自我认知的象征,是我难以抓住的事物;空余时间把作品集整理成了个人网站

风筝作为自我认知的象征,是我难以抓住的事物;空余时间把作品集整理成了个人网站

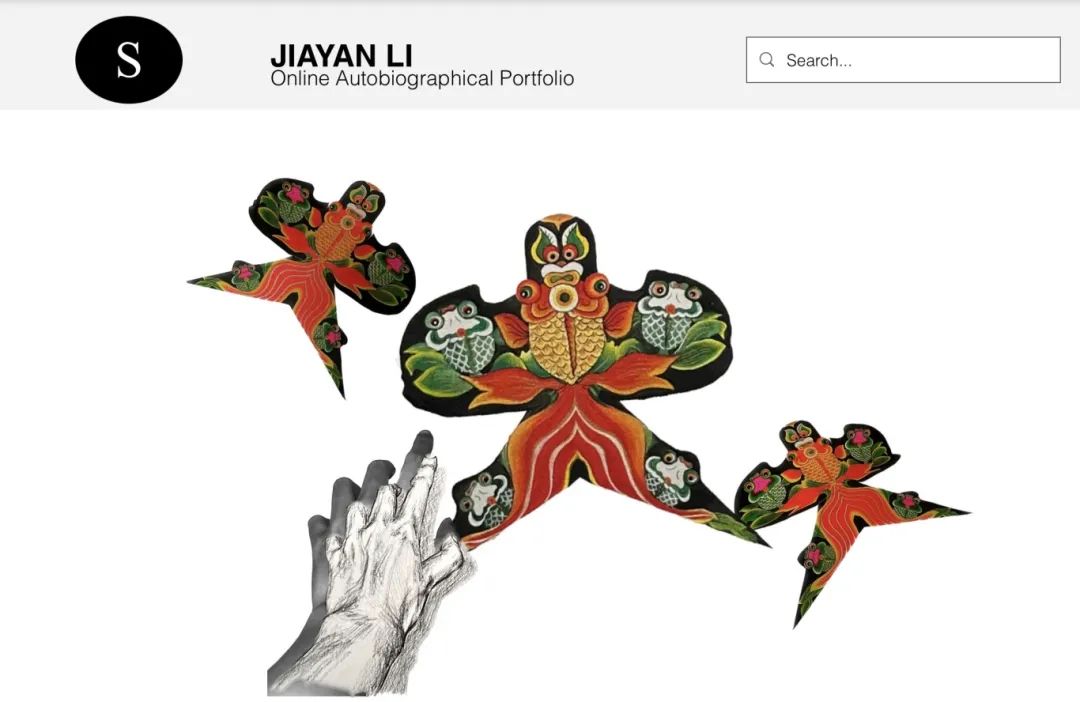

用让我最抓狂的丙烯画出了最满意的一幅

总之,只记得我对玻璃房教室里发生的一切都充满了期盼,从最初单调的绘画练习到最终完整的作品集,放松、满足、新鲜、焦虑、疲惫、未知……美术给我带来的所有,我都珍惜着。

IG两年以来,我花在美术上的时间或许比其他科目加起来都要多,放学后就坐进美术教室里做作品集,连晚自习也在那度过,在家不吃不喝不上厕所坐在地板上画上几个小时也是常有的事。

做作品集的过程给我带来了超越美术作为一门学科本身的实用技能,我知道我从中得到的会被运用在更广的领域里。从一开始的头脑风暴,到观察研究、画家学习、实验创作,以及最终的构图规划,锻炼的不仅是缜密的逻辑思维更是能坚持做好一个长期项目的决心。观察研究中素描绘画带来的秩序性与确定性,是让我最安心的。

我只需要观察,理解物体本身的形状和结构,再从观察延伸到对比,确定比例、透视和明暗关系。这都是我最擅长、最经常做的。不过放到现实生活中,我往往停留在过多的观察而非参与,打造了两年几乎没有社交的生活。

一场色彩与媒介的实验

说起来有点不堪,我想我的高中生活从A1才真正开始。这一年起,我开始去探索我观察到的事物是否真正像我想象的那样有趣,既然有趣,那为什么不去做呢?所以抱着这样的想法我参加了新的社团,尝试负责没做过的项目,不纠结代价地去看我想看的乐队,和我感兴趣的人们开始交谈。

在Mental Health Day打工

设计的海报之一

经常放学后一路狂奔去看演出

成人

回到主线,我的申请方向是英国的生物相关专业(很遗憾不是美术哟)。生物一直以来是一门能让我感到兴奋的学科,我会因为手写了满满一页笔记感到满足,因为听懂了一连串的生物过程感到开朗,因为读到一种分析生物试验想去了解原理。对于我来说,除了是否擅长一门科目以外,任教老师带给我的感受也十分重要。

而自从初中以来,我和遇到过的生物老师们都很合得来,她们的共同点是拥有严肃的外表下淡淡的幽默感和浓浓的责任心。谢谢遇见了她们,吸引着我向着生物靠近。

内驱力…?

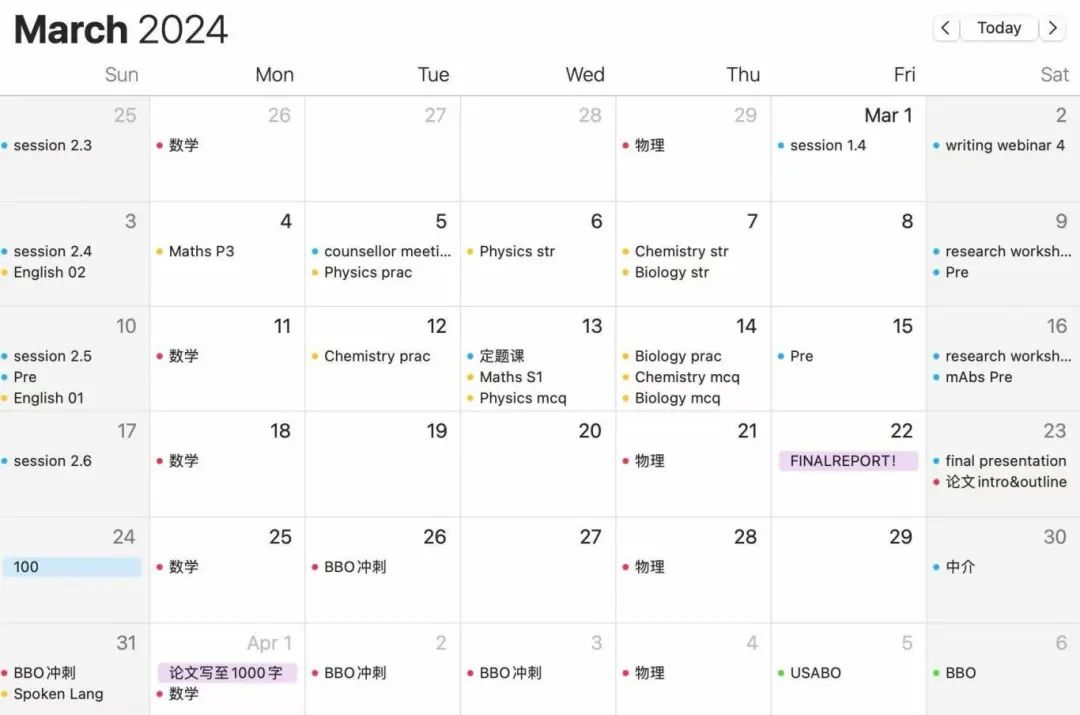

A1的上学期下学期可以说是比申请季还要忙碌的日子,一边考出最终的竞赛成绩,一边做科研写论文为文书做准备,一边模拟考准备国际考为剑桥考尽量高的小分。说到剑桥,我一直没有一个梦校,申请剑桥不过是因为成绩够用所以想着没理由不试试。

对我来说,找到一个坚定的目标是很件难的事情,可能因为只要自己付出了,什么样的结局我都能接受,所以我的申请常常都是走一步算一步。于是一步一步走到了准备剑桥笔试面试的阶段。

那样高强度往脑子里塞知识的日子压力很大,我开始认真想,到底是我真的想去那里,还是只是觉得自己“应该去”。很多时候,不是我做不到,而是我不确定自己想不想。非常诚实地说,我开始为剑桥、帝国理工的学习氛围感到担忧。

想不起来是怎么度过的日子

就这样,为了给自己更多不同的选择,我在A2做出了在申请英港的基础上去申请美国的决定。这可以说是我给自己找齐了申请路上最难的关卡,竞赛、活动、小分、gpa、文书、语言成绩,以及在A2学完两年的高数和一年的英语文学……在无尽的文书deadline中,我在一个阴雨天的早上收到了剑桥的拒信。幸好,在我狠狠为此哭一场后有去泰国打球这样美好的事情终结我的难过。

好幸福啊!

虽然A2这年没有了心心念念的24小时篮球,但是和朋友们参加了嘉年华 ;)

再次非常诚实地说,被拒后我松了一口气,因为这意味着我将不会因为剑桥的名誉而不去选择其他更加适合我的地方。总的来说,我的申请季本身并没有非常煎熬,一切有序的进行着:用早已写好的英本文书打造港本文书,回顾自己的十八年人生打磨出一篇动人的美本主文书,用学校官网的资源踩着”给分点“完成各篇美本小文书。

不过又说来有些复杂,我英本申请的是生物,而美本申请的是人类学。

生物是我能做好的事情,从不同层面上理解我们如何从一枚细胞,分裂出组织、器官,组成一个完整的生命体,我们如何长大、如何变老、如何因为细微的分子机制出现偏差而生病;这是我们如何成为“人”。Jared Diamond的《第三种黑猩猩》是我接触到人类学的第一本书。那本书从进化生物学的角度出发,讨论我们如何从黑猩猩演化”成为人“,又如何在那之后发展语言、文化、行为乃至社会结构,甚至是未来的战争与灭绝。这些是我想去观察的———我们在”成为人“之后,做了什么?

也正是在这个过程中,我开始考虑英国和美国到底有什么不一样。一开始我选择英国,是因为它听起来更“确定”:在熟悉的地方,三年读完一个专业,标准化流程,省时间也有效率。

对过去的我来说,确定性意味着掌控感。不过四年以来,我意识到自己其实是一个非常矛盾的人。我追求逻辑性、秩序感,喜欢可以被分析的结构,但我也有很多天马行空的想法和不愿意放弃的好奇心。我并不总是确定自己想要什么,或者未来一定会成为什么。所以相比起一开始就收紧的路径,我更需要一个允许我试错的空间。美国的通识课程体系、灵活的转专业机制,让我觉得我有机会一边探索,一边改变。而现在的我对不确定性的接受,也正是这些年收获的最重要的之一。

没有结束的起点

我庆幸自己在深国交度过的是完整的四年。这是我十八年以来最完整的一段教育经历。这四年里,比起学校本身的建筑、制度,甚至自由的氛围,真正让我舍不得的是这里的人。和她们在一起,运动会躺在草坪上晒太阳的时候,在动物园里扔橄榄球的时候,在日本乡下淋着雨走到海边的时候……是那些带我来到了这一刻,愿意带着好奇心与脆弱,继续成为不断分裂、却越来越真实的我。