近期大学资助名额收紧、“借壳办学” 等争议背后,人才计划与教育资源的关联愈发凸显。

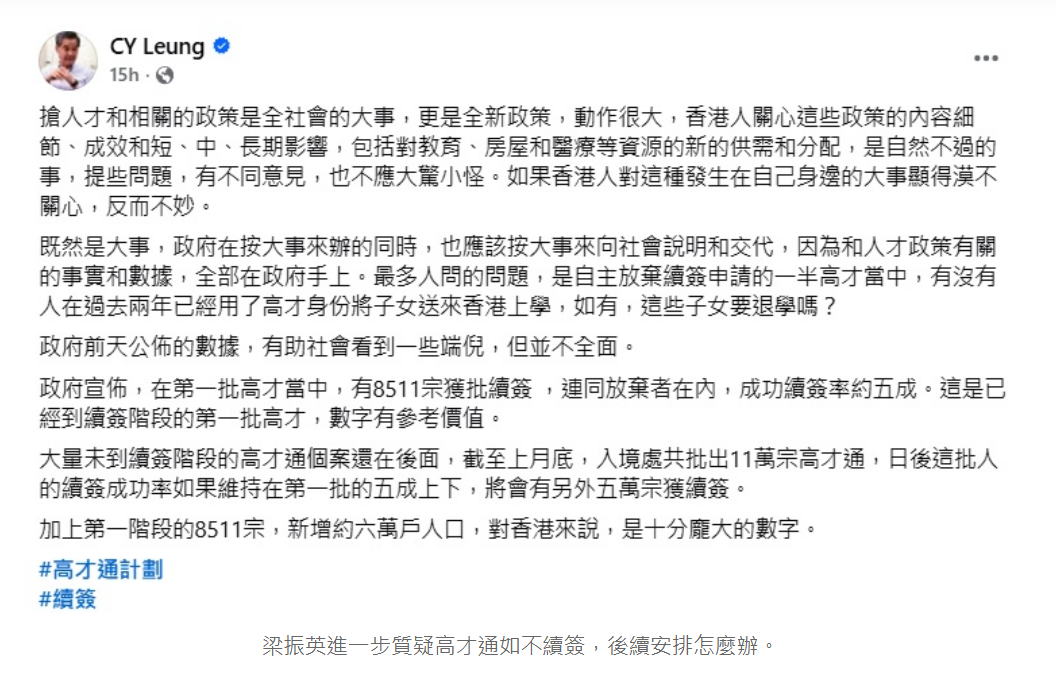

前特首梁振英多次发声,直指部分 “高才” 申请签证的核心动机并非来港工作,而是为子女争取香港教育资源。

这一质疑,与劳福局局长孙玉菡上周公布的 “高才通” 续签数据形成呼应。

约54%的续签申请率中,虽有9成多获批,但近半高才放弃续约的现象,让教育与续签的紧密联系浮出水面。

部分高才申请的 “隐形驱动力”

在政府“抢人才”的决心下,“高才通”确实为香港注入了年轻劳动力,但申请群体的动机呈现明显分化。

部分高才因子女顺利适应香港教育(如学会广东话),选择全家长期留港发展,这类群体往往续签意愿强烈;

与之相对,也有高才坦言两年签期内仅来港一周,仅用于休闲。

对他们而言,“高才通” 更像便利子女来港就学的 “跳板”,一旦教育需求达成或未满足,续签便不再在考虑范围内。

梁振英的质疑直指核心:

若高才仅为子女来港读书而申请,随后放弃续签,不仅影响香港人口与教育规划的稳定性,更可能衍生约6万户潜在高才家庭的教育后续问题。

这一庞大数字,让教育资源的承载压力与续签率的关联备受关注。

决定续签与否的关键变量

续签率的分化,进一步印证了教育因素的影响。

局方数据显示,“高才通”C类(全球百强大学毕业、工作经验少于3年)续签率仅40%,远低于A类(年薪250万元以上)的77%。

对此,高才通人才服务协会创会会长、立法会议员尚海龙指出,除了C类申请者可能存在的 “羊群心理”,更值得关注的是B类(有一定工作经验)申请者的续签困境。

不少人因子女未能入读心仪学校,最终选择放弃续期。

这一现象揭示了香港教育资源与人才留用的深层绑定。

高才家庭对优质学位的需求,直接影响其对香港 “宜居宜业” 的判断。

尚海龙认为,若要提高续签率,关键在于增加优质教育名额供应,让教育资源成为吸引人才长期留港的 “强心剂”,而非驱使他们离开的 “阻力”。

续签中断后的教育连锁反应

高才放弃续签后,子女的教育安排成为最棘手的问题。

梁振英近日再次质问:若父母断签,已来港就学的子女是否须退学?

据政策规定,这一问题的答案因教育阶段而异。

若子女就读中小学或幼儿园,父母续签中断后,子女须退学离港;

若已入读大学,虽可继续完成学业,但须转为国际生身份缴纳高额学费。

这一规定无疑加剧了高才家庭的顾虑。

若教育规划因续签失败而中断,将直接影响家庭对“高才通”的信任度,甚至反向抑制申请与续约意愿。

面对教育与续签的深度纠葛,议员们提出了不同方向的建议。

民建联颜汶羽认为,54%的续签率已高于预期,关键在于通过“申请宽松、续签严格”的原则,让真正认可香港教育与发展环境的人才留下;

港漂议员张欣宇则强调需堵塞 “考试移民” 等漏洞,避免教育资源被滥用。

而尚海龙的观点更直指核心。

解决续签率问题,不能仅盯政策门槛,更要从教育供给侧发力。

通过增加优质学位、优化教育资源分配,让高才家庭看到子女教育的稳定前景,从而提升长期留港意愿。

与此同时,张欣宇提到的 “由个人导向转为企业导向” 的政策微调,也需与教育资源规划相协调,确保人才引进与城市教育承载能力相匹配。

无论是身份续签的顺利推进,还是子女教育的长远规划,都需要提前布局、精准施策。