在留学申请中,相较于 GPA、实习、科研这些“怎么做都不够”的硬指标来说,文书(包括个人陈述、网申的各种问题) 往往让同学们感到迷茫,不知道该投入多少精力才好。

原因也很简单,大家都觉得文书需要写得好一点,但也不知道自己能不能写出来,能不能符合要求。更重要的是,这个东西对申请到底有没有用,值得我花时间么?

大家可以把这篇当作一个科普文,看完来决定未来或者现在要不要投入时间和精力在文书中。

01、文书到底是什么?

一个好的提供硕士和博士学位的学校或者学术机构,最大的目的就是培养有潜力,有能力在这个领域未来能成功的人才。

而同时,教育资源是有限的,所以要怎么从众多的申请人中筛选出来有潜力、有能力,而且适合在我这个地方学习和做研究的人呢?

真的是一个非常令人头疼的问题。

简单说来招生官要做的,是一个从过去来尽可能准确地判断未来的工作,大概和算命先生差不多(有时候也会失误)。

那学校是怎么尽可能科学地解决这个问题的呢?

首先就是需要大量数据,比如你的成绩单,简历,推荐信,语言成绩等。这里面有很多东西是可以量化的,也就是我们觉得通过做得越多越好能够证明自己的东西。但这只是第一步,学校并不在这里完成筛人的工作,因为这些数据只代表你的过去,他们无法在这里完成判断一个人未来发展潜力的工作。

接下来一步是最重要最难的,就是在这些方面得出结论:你到底是什么样的人,适不适合来我们这里读书和做研究,你将来想怎么发展,甚至于说你独立,成熟,有主观能动性吗?毕竟到了这里没人管你,将来有没有成就大概率靠自己。

要得出这个结论,通过第一步的一堆数据,是不可能的——大家想一想你曾经参加同一个社团,同一门课,或同一个专业,或者拿一样成绩的同学,是不是都是不一样的人?

表面的数据无法代表你,所以学校才会要大家写文书,而且是费劲心思地希望大家能写好这个文书,不然判断依据就没有了。

给大家看一个文书的题目,学校为了了解一个人,是非常努力的(这是Duke生物统计去年的部分文书题目,每个问题750字,不能用AI)

①Write about theunique life experiencesthat have shaped your own identity and prepared you for graduate work. Share how these experiences have influenced your perspectives and your vision forcontributing to Duke’s academic community.**Please do not use generative AI to write your essay. (写写你独特的人生经历,你想怎么给Duke的学术community做贡献?)

②If I were to visit you in your hometown, where would you take me? What would we do to have fun and explore the area? Include the parts of your hometown that haveshaped who you are and/or special memoriesyou want to share.**Please do not use generative AI to write your essay.(你会怎么带我参观你的家乡,你有些什么特别的记忆,家乡是如何塑造你的?)

也有怕你写不好,拼命教你的:

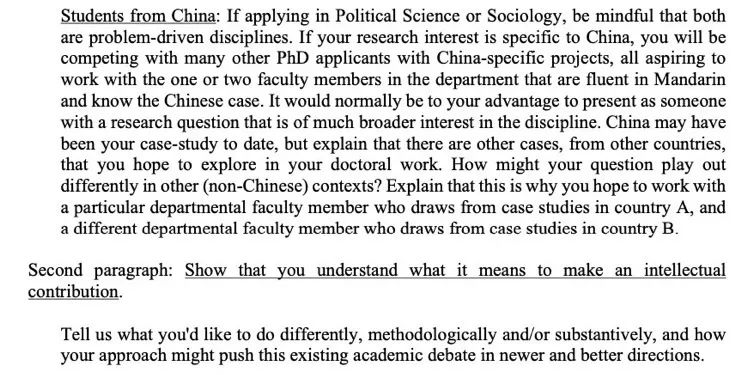

芝大告诉中国的同学不要只写你对中国问题感兴趣

但大部分人都没有告诉学校他们真正想知道的东西。

招生官看文书在意的东西有两个:

1. 怎么尽可能多地了解一个人最重要的无法量化的想法,比如对未来的想法;

2. 搞明白你到底是怎么一回事(学校让你讲 story,不是真的让人讲故事,而是谈谈你的经历背后是怎么回事)

如果你换位思考,代入一下招生官的视角,你最期待的,难道不是:申请者清晰简洁地告诉我自己是谁,对未来充分的思考以及为啥要来我们学校。

这能帮招生官省去多少工作啊!招生官也是打工人,能减轻工作量的申请人谁能不爱?这样的文书读起来自然也赏心悦目一些。反之,文书中词语再华丽,语法再正确,堆满了专业名词,或者把学校夸上天,起的都只会是反作用。

02、大部分人的文书都在起反作用

看到这里你可能会发现,大部分时候我们对于文书的担心,和学校真正关心的东西不在一个方向上。

-- 你担心自己不是学校想要的样子,

学校关心你本来到底是什么样子;

-- 你担心专业名词写得不够多,

学校关心你为什么想读这个专业;

-- 你担心故事写得不够完整,

学校其实更关心对自己经历的看法。

“你是什么样的人?你是怎么做选择的?你想怎么发展自己?”真正有用的文书,是一个人花时间把这些关键问题搞明白,然后写出自己的答案,而这个不是模板可以做到的。

可能很多人觉得背景够硬就不用担心,但每个人都希望能去到自己能力范围内最好的学校,这样的项目往往竞争都是激烈的,大家都是毫厘之差。这个时候最常见的bug,就是没有花和攒经历一样多的用心程度去对待自己的文书。

有很多经历的同学大概率做事也是非常认真的,会交出一篇看上去把自己的主要成就都写了,在经历中有学习,重点突出了自己的能力,且热情洋溢真心夸赞学校资源的个人陈述。

但是,文书写到上面这个程度,其实没有给学校增加任何信息量。招生官光看简历就可以知道你很勤奋,有学习能力且具备一定的专业知识了。他也许更想知道——

-- 你为什么这么勤奋?

-- 将来想做什么?

-- 为什么是这个而不是其他?

-- 你想得有多远多具体?

-- 为什么觉得自己合适走这条路?

-- 我们学校对你的发展意味着什么?

如果这些问题的答案看上去并不是深思熟虑,那招生官对你的印象反而要打个折扣:

一方面因为展现出的思考能力和经历匹配不上,不如找一个经历少但思考深,换言之学习曲线高的人;

另一方面在这件事上不够用心,不如找对自我和未来认识更清楚,更能看出潜力的人。

03、文书里最重要的东西

很多机构并不知道

很多同学认为文书写得好不好自己说了不算断,但一位成功申请到帝国理工学院的学员分享了她的看法:

我对机构的直接诉求集中在PS上面。经过和前机构不太顺利的拉扯,我明白我在申请中需要很高的主导权,自主dive进每一段经历,做一定程度的思考。IC的文书挺难写的,有好多个小问题,每一个问题怎么审题、怎么挖掘出自己真正想说的、怎么在有限字数里讲清楚,其实很不容易

大部分机构让同学们列出自己的经历和故事,然后在这些表面的素材上做串联和挖掘,招生官一看就会知道这里面思考的用心程度和深度不够。

在申请中用心写了文书的同学其实是很有感触的,下面po一些学员对文书的看法:

我虽然一共只申请了6个学校,但平均每个学校都写了5版以上的文书,所以等到我申请MIT的时候,手上已经有了不下20篇文书的版本,对文书已经熟悉到头秃了——相信我自己用爱、思考、焦虑灌溉出来的文书所拥有的重量,是中介们流水线一般的产物永远无法企及的——来自学员Jenny

我以前一想到写文书,就是堆积事实。但在我写完所有学校的将近100多版文书之后,我发现从事实中表述真实的自己,体现personal有一条缜密的逻辑链,而要写清楚这条逻辑链背后需要投入大量时间、思考以及专业辅助——所以在动笔写文书之前,辅导老师先辅助我完成了自我探索和行业调研两块内容,才让我投入到文书写作中——来自学员文妮

即使不谈这些成长和亲身经历后才有的感悟,当一个人非常用心写好文书,对申请和留学本身的好处就是巨大的:

1.极大地增加录取几率,在觉得自己的背景和目标有差距的时候,比如经历不够,没发文章,会比卷更多的经历更有用;

(Tanya:凭借2份实习,和做了5份头部投行实习的老师拿到了同一份offeer:LBS金融分析硕士)

2.更有可能在竞争激烈的项目里能脱颖而出;(Eason:发自内心喜欢金工,没有Big Name背景的他也值得被CMU录取!/ Jenny:MIT金融根本不是我的梦想)

3.帮自己选出最适合去学习和研究的专业,项目,让学术和职业生涯有更好的起点;

(Shulin:拿到NYU、杜克offer的回顾:“不确定”的申请,带我找到“确定”的答案/ SZ:博士申请的五个关键词 | 写在康奈尔PhD申请后)

4. 看到自己的丰富价值,不用通过卷的方式来得到成功。

(Jenny:零MPP背景去哥大芝大)

希望大家在这个申请季可以写出属于自己的好文书。

如果你想真正的了解自己,做出适合自己的选择,并且想把这些思考清晰地在文书里表达出来,欢迎来找我们聊一聊。