在港岛南区的教育版图上,圣保罗书院小学始终是家长圈里的顶流。

每年2400人争夺670个学位,平均21人争一个名额。

这样的竞争热度,丝毫不输九龙区的热门名校。

作为直资男校,它是小学界的口碑王。因与百年名校圣保罗书院的紧密联结,更成了家长口中升学无忧的保底王。

但真正让这所学校脱颖而出的,从来不是简单的升学率或名校光环。

当家长们挤破头想把孩子送进这里时,他们追求的其实是“传承”二字。

从小学到中学的12年兄弟情,从课堂到课外的全人教育,从语言能力到品格塑造的点滴浸润。

在这所被称为保罗仔大家庭的校园里,教育的故事,比分数更温暖,也比标签更深刻。

“保罗仔”的12年羁绊

如果说升学无缝衔接是圣保罗书院小学的显性优势,那么兄弟情则是这所学校最动人的隐性传承。

作为与圣保罗书院直系的兄弟校,小学毕业生只要成绩和品行达标,大概率能升入中学部。

这意味着,一个孩子从小一到中学毕业,整整12年都能在同一所校园里成长。

校长麦志豪说:“我们希望保罗仔们在这里建立的不只是同学关系,更是一生的友情。”

这种长周期陪伴的力量,在校园里随处可见。

小一新生入学时,会有高年级的大哥哥带着他们熟悉教室、操场,甚至一起做游戏。

到了高年级,当年的小豆丁会摇身一变,成为低年级的守护者,耐心解答问题。

这种代际传递的温暖,让保罗仔三个字有了特殊的重量。

它不仅是一个身份标签,更是一群男孩共同成长的见证。

从懵懂的小一新生,到穿着校服拍毕业照的少年,学生们在彼此的生命里留下不可替代的印记。

圣保罗书院小学的全人教育密码

在圣保罗书院小学,全面发展从来不是一句口号,而是渗透在课程设计、课余活动甚至校园布置里的细节。

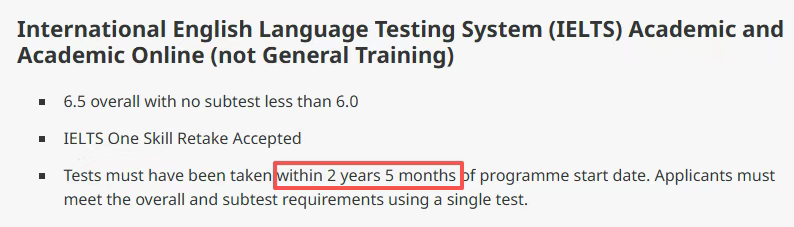

语言能力的培养是学校的重头戏,考虑到男生的语言学习特点,学校制定了循序渐进的英语授课政策。

一、二年级常识科仅有1节课用英语教学,到五、六年级则增至5节。

更请来以英语为母语的外籍老师,带着孩子们演戏剧、做广播、开英语学会。

连校长都笑称:“早会颁英语活动的奖,手都快颁软了。”

中文科则从四年级开始用普通话授课,保留了对传统文化的传承,也帮孩子打好未来与内地交流的语言基础。

学校的STEM教育同样堪称硬核:从Makeblock电子套件、VEX机器人到3D打印机。

从编程课到科学实验,孩子们在动手操作中把纸上谈兵变成真实发明。

体育和艺术更是圣保罗书院小学的传统强项。

足球、游泳常年稳坐学界前三,乒乓球、羽毛球也不遑多让。

声乐小组刚在青少年表演艺术节拿了第一,联校音乐大赛的奖杯更是摆满了荣誉柜。

最惊喜的是,学校对“非学术能力”的重视。

小黎曾因说话结巴不敢表达,直到加入中文辩论队,才在一次次交锋中找回自信。

喜欢机械的小宇则在机器人社团里找到了用武之地,现在不仅能组装模型,还能给低年级同学讲原理。

这里的孩子不只是会读书,更会沟通、会合作、会解决问题。这才是未来需要的能力。

不“鸡娃”的成长哲学

在圣保罗书院小学,入学竞争的激烈程度虽不输其他名校,却少见疯狂补习的焦虑。

每年的招生季,约2500个家庭为112个学位奔波。

这么激烈的竞争情况下,面试这所学校要注意或者准备什么呢?

有学生家长的3个孩子都被圣保罗书院小学成功录取。

他分享道,圣保罗书院小学不是只看重成绩,更希望看到学生有全面的能力。

所以他在和孩子一起准备申请时,并没有进行特别的培训,只是做了一些基本常识的训练,帮助孩子了解和认识学校。

他认为,最重要的是培养孩子的独立思考能力、沟通能力以及学会体谅别人。

校长麦志豪的话道破了背后的理念:

“我希望家长花多点时间陪小朋友去做一些家庭活动。

“因为小朋友除了在学校的书本里面学习,其实他也在模仿周边的成年人。

“所以与其参加补习班,不如花多点时间陪小朋友。

“去一些户外活动、亲子活动,我觉得更加有益。”

这种“反内卷”的姿态,让校园里多了份难得的松弛感。

放学后,图书馆里总有几个孩子窝在角落看书。

操场上,足球小将们追着球跑成一团。

活动室里,辩论队的孩子们正为一个观点争得面红耳赤。

没有必须考第一的压力,只有尽力就好的包容。

没有别人家的孩子的比较,只有每个保罗仔都独特的珍视。

在圣保罗书院小学,“Band1”“名校”这些标签显得格外模糊。

这里没有“唯分数论”的紧张,没有“必须优秀”的压迫。

有的只是12年的兄弟情,是每一次尝试的勇气,是每一个“保罗仔”独特的成长轨迹。

对于家长来说,选择这所学校或许不只是为了升学保障。

更是希望孩子在12年的时光里,能遇到一群陪他成长的兄弟,能找到自己热爱的领域。

更能学会如何成为一个温暖、坚韧、有担当的人。