九月初,法国高等教育圈里传出一条让不少学生心头一紧的消息:ICD(Institut du Commerce et du Développement,巴黎、里昂、图卢兹都有校区)将在 2026 年失去其“grade de master”。这意味着,它的 Grande École 项目不再拥有法国教育部最高层级的学术认证。

表面看,这只是某一所二线商学院的个案。但稍微扒开一层,我们会发现,这是整个法国高商生态正在发生的变化:好的学校越来越稳固,弱的学校逐渐失去市场,而被夹在中间的那一层,生存空间正被一步步挤压。

一、文凭“光环”并非终身制

在中国学生和家长眼里,法国商学院的名字往往靠排名来判断。但在法国本土,文凭的真正“含金量”往往不由排名决定,而由几个政府标签决定:

RNCP:由劳动部发放,保障“就业导向”。

Visa:由高教部发放,确认学术有效性。

Grade(Licence / Master):比 visa 更进一步,确保文凭与大学体系完全兼容,可以无缝对接博士。

正因如此,grade de master 在法国意味着最高学术认证。学生不仅能被企业承认,还能申请博士,甚至去国外也有较高的认可度。

而 ICD 的 grade 将在 2026 年到期,不再续签。原因很直白:吸引力下降、科研师资不足、社会政策不理想。这些,在顶尖商学院里几乎不会发生,却足以成为中层学校的“致命伤”。

二、政府监管:为谁设的“门槛”?

法国商学院市场化很强,几乎全靠学费生存。为了防止“文凭通货膨胀”,政府设立了严格的认证体系。监管逻辑很清晰:

科研硬指标:教授必须有一定比例是“publishing faculty”。

招生质量:录取率过高、缺乏筛选的学校会被扣分。

社会责任:奖学金、助学支持、性别平衡,都被纳入考察。

这就造成了一个现象:

顶尖学校(HEC、ESSEC、ESCP)科研产出高,生源质量稳,grade 毫无悬念。

边缘学校(一些低层次私立商校)干脆放弃 grade,走 RNCP 就业导向路线。

中间层学校(如 ICD、INSEEC、IPAG)最尴尬:既想保留学术光环,又难以长期满足硬指标。

一句话:监管的“铁门”卡死的,往往不是最好也不是最差,而是正中间。

三、分层效应:好的更好,差的更差

ICD 的遭遇,其实是法国社会分层的一面镜子。

好的越来越好:HEC 学生毕业起薪超过 5 万欧,校友网络遍布全球投行与咨询。

差的逐渐边缘:一些低端私校,哪怕打出“国际化”口号,也很难吸引法国本土好生源,只能靠招收国际学生维持运转。

中间层被挤压:像 ICD 这样的学校,学费不低,但 grade 失效,吸引力骤降。本地优秀学生更倾向去大学硕士或顶尖高商,中等学校逐渐失去议价权。

这正呼应法国社会整体的分层趋势:精英固化,中产焦虑,底层难以上升。高商文凭,不仅是一纸学历,更是社会通行证。一旦 grade 消失,这张“通行证”的含金量立刻打折。

四、市场与监管的博弈

政府的目标很明确:维护法国文凭的声誉。学校的目标也很明确:多收学生,维持学费收入。

两者的矛盾点在中间层:

想保持学术声誉,就必须砸钱请科研型教授、严格控制招生,成本极高。

想靠市场赚钱,就得扩招,降低标准,科研往往顾不上。

于是,最顶尖的学校靠实力稳固,最差的学校索性放弃 grade,而中间的学校只能左右为难,动辄得咎。

说实话:

“法国高商的困境在于:它们想做企业的‘黄埔军校’,却不得不先过国家当教授的门槛。”

五、对中国学生的提醒

很多中国学生和家长,选法国商学院时最容易忽略的就是这些认证。常见的误区是只看 QS 排名、学费高低、校区在不在巴黎。

但在法国:

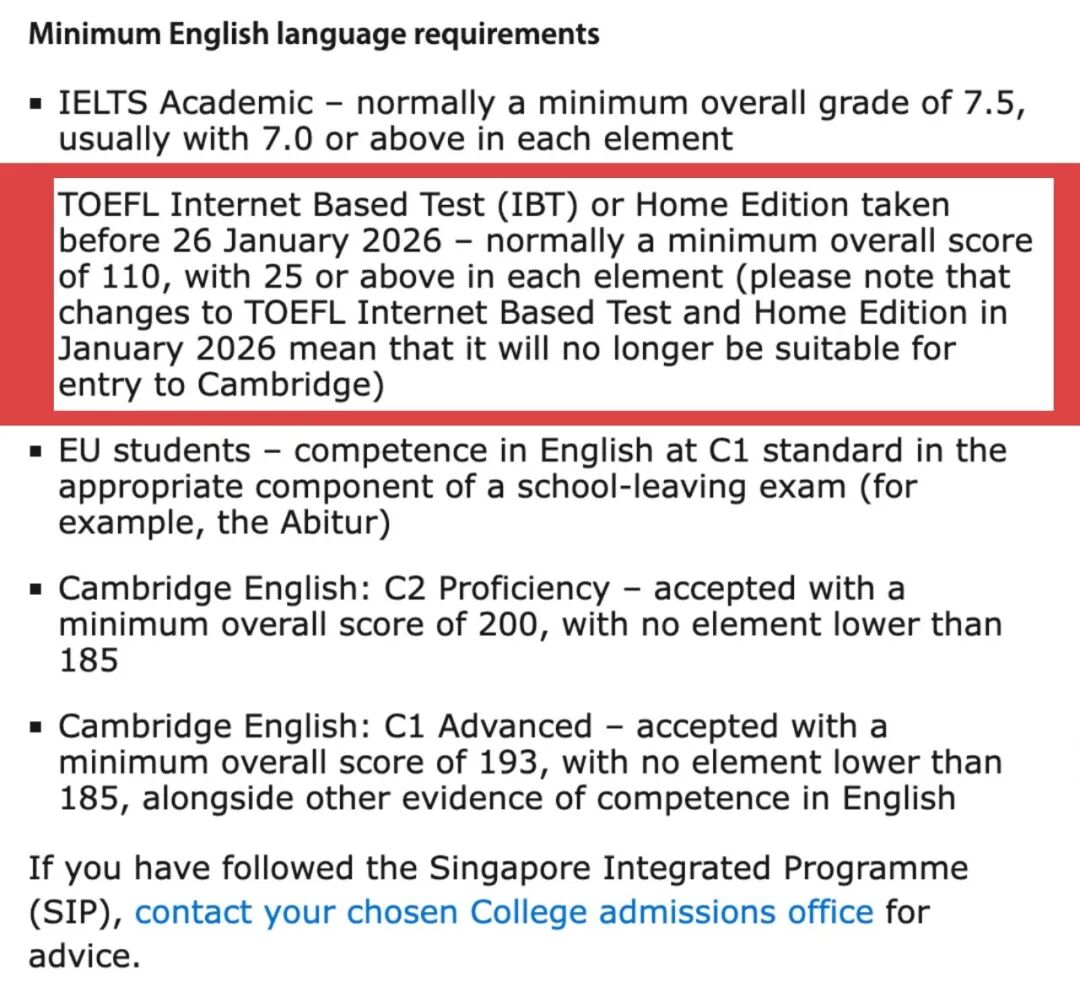

Grade de Master= 学术硬通货,未来想读博、走学术路线的必须要有。

Visa Master= 国家承认硕士,但不保证能无缝进入大学体系。

RNCP= 就业导向文凭,适合短期求职,但学术含金量有限。

如果没有搞清楚这些区别,可能会花 5 年时间,最后发现自己的 diploma 在学术界没多少价值。

六、结尾:高商分层的未来

ICD 的 grade 失效,可能只是开端。随着监管趋严,社会分层加剧,法国高商的格局会越来越像社会本身:

顶尖稳固,资源集中;

中间被挤压,左右为难;

边缘淘汰,渐渐消失。

这是一种令人无奈的现实。对学生而言,唯一能做的,就是看清“文凭的真相”,在选择学校时,不被表面光鲜的宣传迷惑。

“法国高商的故事,说到底,是法国社会的缩影。最危险的,并不是站在边缘的那群人,而是夹在中间、进退失据的那一层。”

✍️ 数据来源:CEFDG 公告,法国高等教育部官方文件。