如果把“找工作”比作一场马拉松,起跑的不是校门口,而是你选专业那一天。过去,我们谈到英国毕业生薪资,很容易把视线锁在牛津、剑桥,这些具有“名校光环+强势学科”的项目,确实很能打。但今年的官方数据出来后,故事有了新转折,一些新技术相关专业,正在以“悄悄、但迅猛”的方式冲到前排,改写我们的薪资直觉。

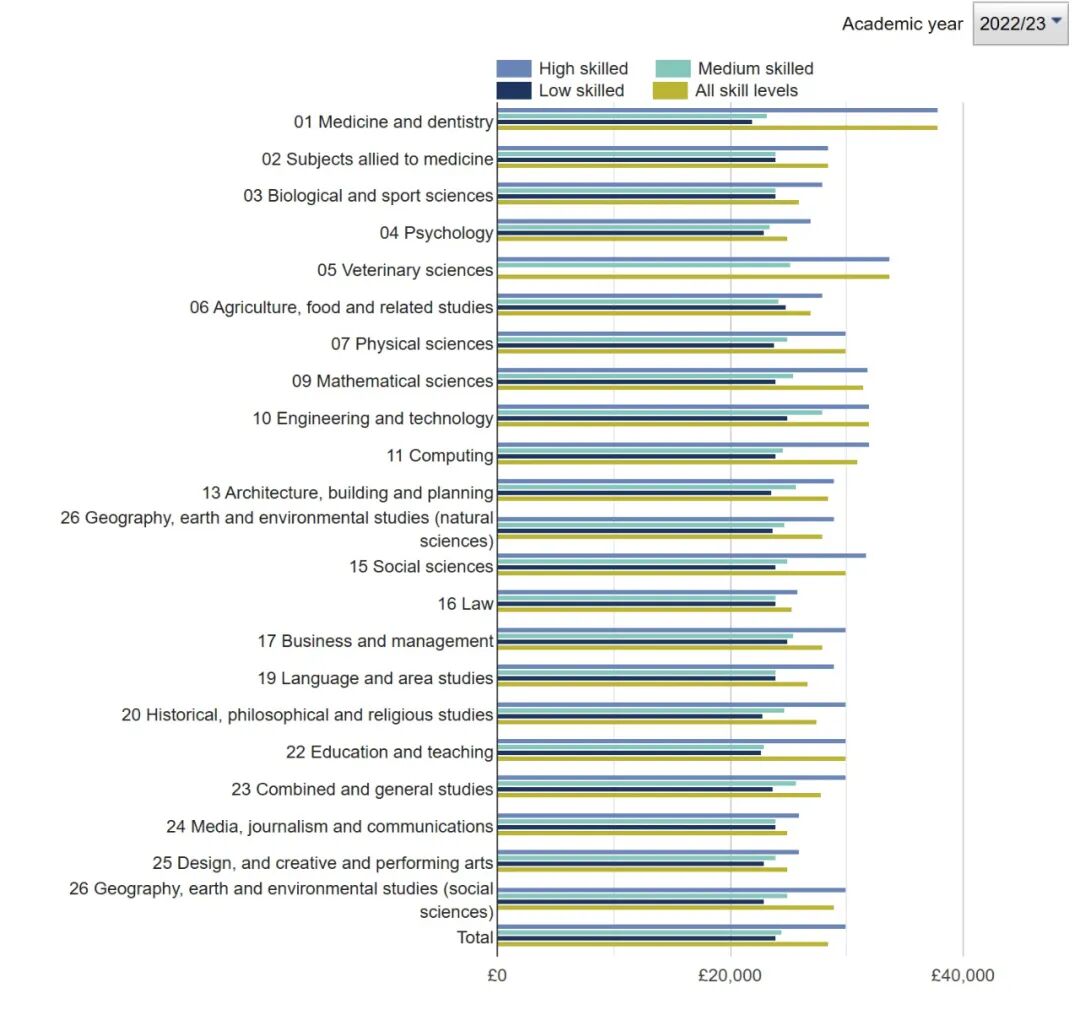

图源HESA官网,侵删

了解更多信息可以通过传送门查看:

https://www.hesa.ac.uk/news/17-07-2025/sb272-higher-education-graduate-outcomes-statistics/salary

“地域+专业”,这些背后的数据真的有用!

伦敦与大都市圈的“地利红利”仍在放大

当就业市场被地理因素重新被定价,我们会发现,英国毕业生在求职这件事上,其实出奇地“恋家”。根据HESA公布的2022/23调查,大多数毕业生毕业后依旧选择在入学前的住址所在地区工作。尤其是苏格兰、北爱尔兰和伦敦,这三个地区的毕业生最不愿意离开熟悉的环境。苏格兰的地域留任率高达89%,北爱尔兰紧随其后为84%,伦敦也有81%的毕业生留在本地发展。相比之下,东米德兰兹、东南和英格兰东部的毕业生显得更具冒险精神,分别只有61%、59%和56%选择留在家门口,更多人踏上了异地就业的旅程。

如果从跨国流动的角度来看,威尔士毕业生是爱“闯天下”的一群,有27%的人毕业后跑到了其他国家或地区工作。北爱尔兰和苏格兰的毕业生中,也分别有16%和11%选择跨出本土寻求机会。英格兰毕业生则是最“安土重迁”的群体,仅有2%愿意到英格兰之外的地方就业。

这组数据背后的信息很直白,在英国,地域选择和人脉积累对职业发展影响巨大。想扎根本地行业的学生,不妨把学校选在目标就业市场附近;而希望借留学打开更广阔舞台的同学,也许应该关注那些毕业生流动性更高的地区,因为那里更容易跳出舒适圈、探索更多职业可能性。

图源HESA官网,侵删

专业型强校与“学科龙头”的穿透力

在医疗、计算机、工程、商科这些“强溢价”学科里,学科龙头院校比“综合排名靠前但该学科一般”的学校更具优势。这解释了为什么一些非牛剑院校、甚至不是传统意义“综合Top10”的学校,会在毕业生薪资榜里抢到头排。你可以把这理解为“用学科力打穿综合光环”。

图源HESA官网,侵删

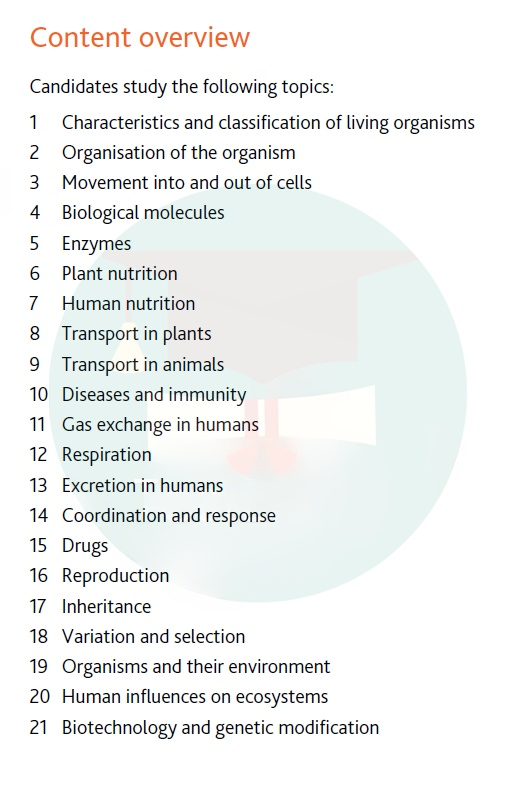

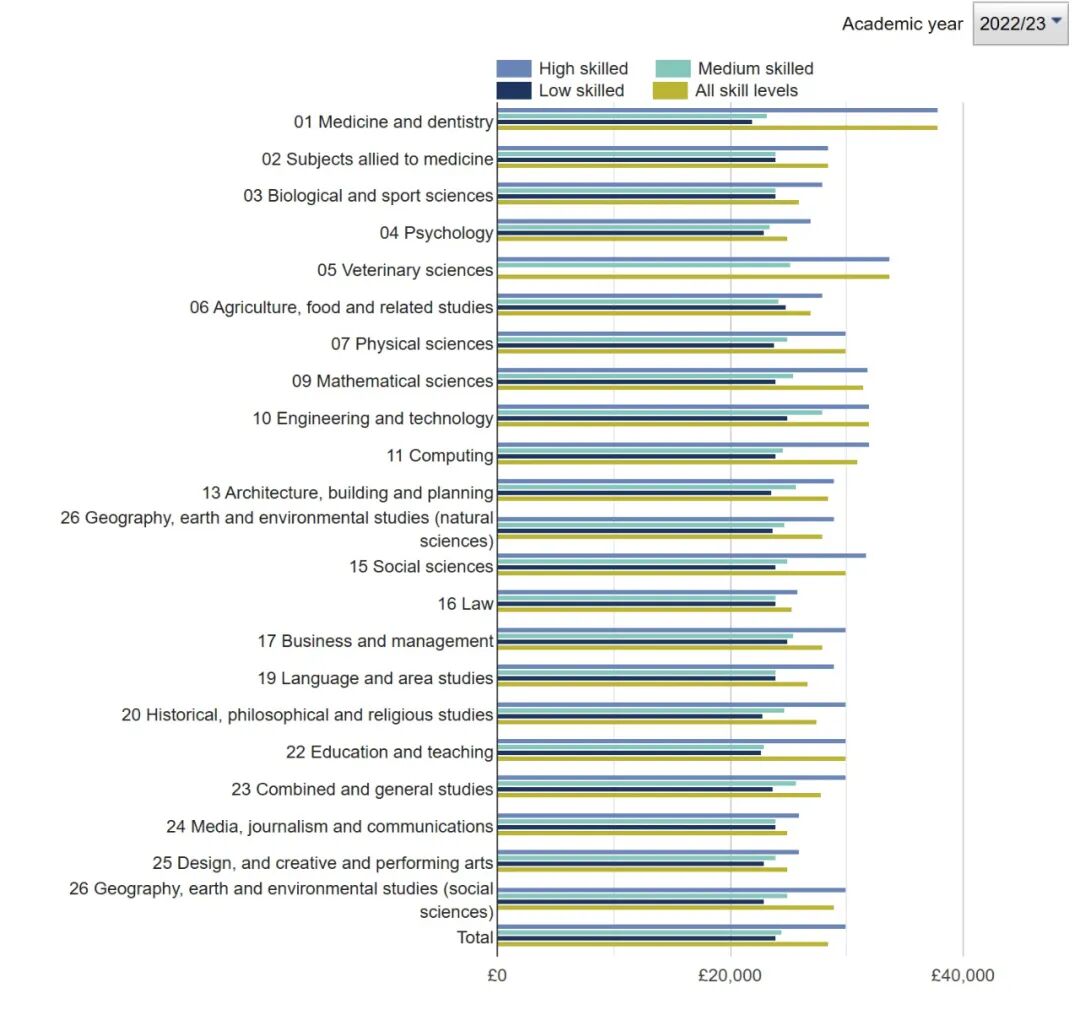

英国毕业生的薪资版图,其实比很多人想象的更有“戏剧性”。专业和岗位技能等级几乎决定了你毕业后会站在哪个收入段。吸睛的莫过于医学与牙科,无论是高技能、中等技能还是低技能岗位,它都稳居榜首。高技能岗位的平均薪资甚至逼近四万英镑,这种“碾压式”优势并不令人意外。医学类专业本就门槛高、培养周期长,毕业生直接步入NHS或私立医疗体系的高薪职位几乎成了常态。

与它并肩的,是兽医科学、工程与技术以及计算机科学,这些学科的高技能岗位薪资也都轻松突破三万英镑,背后是英国对医疗、科技、能源和数字经济的长期需求。

处在中高区间的,则是法律、商业与管理、数学和物理科学。它们的高技能薪资大多落在2.8万至3.2万英镑之间,虽然不如医学和工程那么耀眼,但依旧是稳健而有潜力的“黄金赛道”。如果你的目标是长期的职业成长与稳定收入,这几类学科仍是值得考虑的可靠选择。而社会科学、语言与地区研究、教育以及历史哲学等文科类专业,则显得温和得多。它们的高技能薪资通常在2.5万至2.8万英镑之间,且中低技能岗位比例较高,意味着毕业初期的收入差距会比较明显。

艺术和创意类学科更是另一番风景。设计、传媒、表演艺术等方向,在低技能岗位上的分布明显更密集,整体薪资水平与理工科相比有较大差距。即便进入高技能岗位,收入也呈现出较大波动。对于这些领域的毕业生来说,薪资并不是唯一衡量价值的指标,个人作品、行业资源和品牌塑造往往比起薪水更能决定职业走向。

这一对比再次提醒我们,专业的选择会深刻影响未来的薪资水平,而争取进入高技能岗位,几乎是所有学科突破收入天花板的关键。对计划赴英留学或择业的学生而言,与其只盯着学校排名,不如结合行业趋势与技能需求来制定规划。医疗健康、计算机、工程、金融科技等与关键行业紧密耦合的赛道,显然更有机会让你的薪资曲线在毕业后的几年里迅速上扬。相比之下,热爱文科或艺术的同学,则要更多依赖个人竞争力和行业网络,用作品和实践为自己创造溢价。

选校启示,比“名气”更重要的,是你要解决的“哪个三角形”!

把择校思路做个“减法”:你要解决的,其实只有一个“三角形”——学科定位—城市行业—课程设计。

学科定位,用薪资报告锁定“中位线更陡”的赛道。

优先看医疗健康,含非临床数据/器械/生统;计算机/AI/数据、工程,比如电气/电子、机械、材料、能源;金融与定量可以考虑金融工程、计量经济/数据金融等。这些赛道在3~5年后的“薪资中位线”与“高技术岗位占比”上更稳定、更可持续。

把“伦敦/大都市”当作职业入口设计的一部分,而非“生活方式选择”。

伦敦的岗位密度、行业集中与薪酬水平确实更高,但也意味着竞争与成本。你的考量不只是“租金贵不贵”,而是“是否能在学期间滚动积累项目+实习+校友网络”。如果你的专业强相关伦敦,比如,咨询、VC/PE、FinTech、数字广告、AI/Cloud/安全等,那“地利”就是加速器;如果专业与地区不强耦合,那么选择拥有区域产业带,如曼城、伯明翰、剑桥/牛津科技走廊、布里斯托尔半导体与航太的城市,可能是更具性价比的路径。

盯住“可就业的细节”,而不是“听起来很厉害的名字”。

把课程大纲摊开看,比如,是否有“带薪实习或者Placement”“行业咨询项目”“与NHS/大型企业的联合模块”“Capstone/Dissertation与企业问题对接”?实验室/计算资源/行业导师的配置是否到位?这些细节往往决定你能否在毕业6个月内拿到“高技术岗位”,而这恰恰和1–3年后的薪资走向强相关。具体到“申请建议”,这五条可参考!

建议一:对“榜单新闻”保持克制阅读。

媒体每年都会做“毕业薪资Top学校”的汇编,有的引用报纸整理表,有的引校方通告。看可以,但请保持克制阅读。比如伦敦高校“跻身Top10”,这反映的更像是“学科+地域”的叠加优势,而非“综合排名全面碾压”。

建议二:把“专业赛道”的选择前移到申请阶段。

如果你的长线目标瞄准高薪赛道,如AI数据、医疗健康(含非临床)、工程、金融定量——那就尽量在申请时把课程模块定在“能直接产出可雇佣技能”的方向。比如CS里选择ML/Systems/安全/数据工程的组合,金融里选择计量+编程+风控模型的组合,医健里选择健康数据/器械+实证项目的组合。这样你在HESA的“15个月时间点”更容易进入“高技术岗位”,在LEO的“3~5年时间点”自然抬升。

建议三:战略性地利用“城市机会”。

伦敦是加速器,但成本同样高。你可以通过“非伦敦读书+伦敦实习/Placement”“伦敦周边科技走廊的研究型岗位”来折中。LEO的数据按“当前工作地区”也会呈现薪资差异,这意味着“读书地≠工作地”,别把自己困死在城市二选一的思维里。

建议四:把“方法论”装进申请材料。

招生官喜欢能“落地”的申请,你可以把你对行业与课程的调研,例如查过HESA/LEO的数据、明确模块到岗位的映射,写进PS或面试陈述,说明你如何用项目,实习填补能力项,如何利用学校资源联通行业。这会直接提升你和“高薪赛道”的强绑定概率。

所以,与其问“谁第一”,不如问自己三个问题:我选的赛道是否位于中位线陡峭的区间?我选择的城市能否放大这个赛道的行业网络?我拿到的课程是否提供了足够多的可雇佣技能锚点?