2026年英本申请开始有段时间了,但估计大部分同学都还没提交。

趁这个时机,我也想把从事英国本科申请这么多年,最想叮嘱的一句话先讲透——

英国的大学,尤其是牛剑G5、王爱曼华这类名校,真的不是“傻子”,以下三个雷区,踩一个直接完蛋...

误区一:科研堆量=竞争力?

SCI一作只会暴露“造假痕迹”

“光有高分不够,还要更多科研来凑”是很多家长同学的想法,其实这个想法本身无可厚非,但是稍不注意,就会踩到大学的“红线”!

大学眼里的“伪科研”信号

不符合年龄的“高产出”

高中能参与科研已属难得,但动辄拿出“SCI一作”“核心期刊论文”,招生官第一反应就是“代笔”。

就像我前年遇到的一个孩子,A-Level预估分A*A*A*,附上两篇SCI二作论文,孩子和家长都觉得稳了,结果帝国理工直接甩出一封拒信!

百思不得其解的家长找到我们去帮忙申诉,学校明确回复“研究深度与高中生认知不符”!

要知道,连本科阶段想发SCI都需几年时间积累,高中生的真实科研更可能是“参与数据收集”“整理文献综述”这类基础工作。

“万能科研”适配所有专业

申请经济学专业,却提交“人工智能芯片研发”的科研经历;申请历史专业,硬凑“环境科学实验报告”,这种“跨领域堆砌”只会暴露你对专业的不理解。

细节经不起追问

牛剑、LSE的面试中,若被问到“你在科研中负责哪个环节?”“这个实验数据如何处理?”,答不上来或前后矛盾,直接被判“学术诚信存疑”。

真实科研的“正确打开方式”

聚焦“过程与反思”,而非“成果头衔”

比如你参与过高中校园的“垃圾分类调研”,不用吹成“城市环境治理课题”,但要写清“如何设计问卷、分析数据,发现30%的同学因分类标识不清放弃分类,进而提出优化建议”——这种真实的学术思考,比空洞的“科研成果”更打动人。

绑定专业方向,体现“延续性”

申请生物专业,可写“跟随高中老师做‘植物光照周期实验’,发现不同波长光照对发芽率的影响,由此对剑桥‘植物科学’专业的‘分子生物学’模块产生兴趣”,精准对接院校课程,比泛泛的科研更有说服力。

拒绝“付费买科研”

市面上很多“7天出论文”的科研项目,招生官一眼就能认出——这类项目的研究方法、数据来源高度雷同,早已成为“造假重灾区”。

误区二:瞒重考/DROP信息?

LSE连“丢科”都能精准核查

“成绩不好就重考,丢科不写省麻烦”,这种想法简直是“自投罗网”。英国大学对学术信息的核查,细到你想象不到。

院校审核的“较真程度”,远超你的预期

LSE的“逐页核对”操作

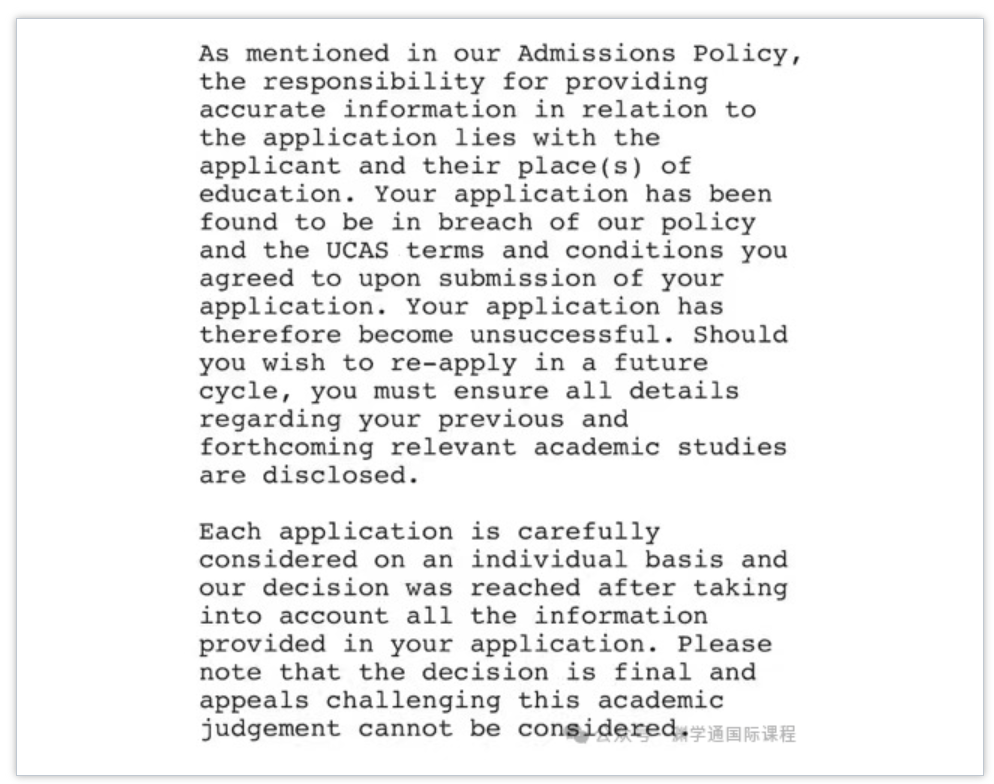

去年有个学生申请LSE的管理学,A-Level实考A*AA,但隐瞒了曾DROP化学科目的经历——结果LSE在核查UCAS系统与学校成绩单时发现“科目数量不匹配”,直接发拒信(下图),理由就是“信息不完整”。

要知道,LSE没有面试环节,全靠材料细节判断诚信,发Offer慢就是因为每份材料都要“交叉验证”。

重考记录“无处可藏”

就算你只重考一门,招生官也会关注“重考前后的分数差距”——若从C突涨到A*,且没有合理理由(如重考期间参与相关竞赛、额外修读课程),会被怀疑“成绩真实性”。

UCAS系统的“关联核查”

你的高中、考试局、推荐人信息都在UCAS系统联网,只要招生官想查,一个电话就能核实“你是否真的修过这门课”“重考次数是否如实填写”。

正确处理“重考/DROP”的3个原则

主动说明,坦诚不回避

若DROP科目是因为“发现更适配专业的选课方向”(如想申文科,DROP不擅长的物理),可在PS或附加说明中写清:“通过AS阶段学习,发现自己更擅长历史与政治,因此调整选课聚焦人文方向,最终在历史科目中取得A*”——坦诚反而能体现你的“规划能力”。

重考突出“进步逻辑”

若数学从A重考到A*,可强调“第一次考试因时间管理不足丢分,重考期间通过刷题总结出‘题型分类法’,不仅提升了成绩,也为STEP考试打下基础”,用具体行动证明进步,而非让成绩“孤立存在”。

绝对不碰“成绩单造假”

伪造“无重考记录”“虚假科目成绩”,一旦被查出不仅会被拒录,还可能被列入“院校黑名单”,影响后续申请。

误区三:竞赛奖越多越好?

名校早看穿“泄题套路”

近几年国际竞赛泄题的丑闻闹得沸沸扬扬,我们知道,大学肯定也知道!英国大学对竞赛的态度,早已从“看奖项”变成“看思维”。

大学对竞赛的“真实态度”

王爱曼华

竞赛是“可选项”,而非“必选项”!

每年都有大量学生无竞赛奖照样拿到曼大、华威的Offer——去年有个学生申华威MORSE专业,A-LevelA*A*A*,无任何竞赛奖,但因PS中对“数学建模在经济预测中的应用”分析深入,顺利录取。王爱曼华更看重“课程成绩与专业的适配性”,而非“竞赛凑数”。

牛剑

竞赛“不在考核范围,但能体现思维”!

牛剑的录取核心是“学术潜力”,竞赛奖本身不加分,但竞赛中培养的“逻辑思维”能帮你通过附加考试和面试。

比如BPhO竞赛的题目,常出现在牛津物理面试中,我们的牛剑录取生参加竞赛,是为了“训练解题思路”,而非“拿奖贴金”——甚至有学生拿到剑桥Offer后还去考AMT,只为提升学术能力。

竞赛的“正确定位”

不是“加分工具”,而是“学术练兵场”

选“与专业强相关”的竞赛

申数学选UKMT/BMO,申物理选BPhO,申经济选NEC,这类竞赛的知识点与A-Level/IB课程衔接紧密,能帮你深化专业理解——比如参加BMO后,你能在PS中分析“竞赛中的数论问题,如何启发你对剑桥‘纯数学’专业的兴趣”。

重点在成长过程,而非结果

不要只写“获AMC全球优秀奖”,而要写“在AMC12的最后一道几何题中,我尝试用代数与几何结合的方法解题,虽然耗时较长,但这种跨方法思维让我意识到‘数学的灵活性’,这与牛津数学的‘多视角解题’教学理念不谋而合”。

结尾忠告

“真诚+精准”才是通关密码

最后给大家3个避坑总结:

科研求“真”不求“高”:真实参与的基础研究,比伪造的SCI论文更有说服力;

信息求“全”不求“美”:重考、DROP主动说明,诚信永远是第一准则;

竞赛求“用”不求“奖”:用竞赛提升思维,而非用奖项凑数——毕竟,能拿到牛剑Offer的学生,参加竞赛是“兴趣驱动”,而非“功利为之”;

顶尖名校想要培养的,从来不是“考试机器”,而是能在学术道路上持续探索、不断成长的创造者。

现在,牛剑面试时间已经公布!孩子距离梦想又近了一步!面试可是拿下牛剑Offer的最后也是最关键的一步,咱们得帮孩子牢牢抓住这个机会。