10月18日,世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁先生,在北京与世长辞,享年103岁。

(来源:新华社)

回顾杨振宁在美留学的经历,我们可以看到一位杰出科学家成长的全过程。

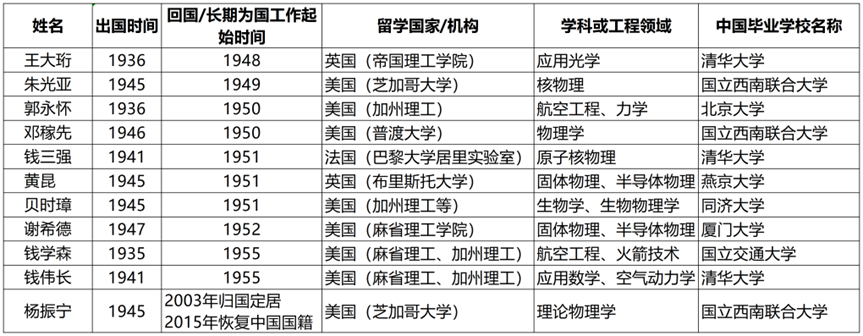

还有同他一样在关键时期归国效力的海外学人,从最初的语言文化适应,到学术方向的选择,再到研究方法的形成,最后到国际学术桥梁的搭建。

(关键时期归国效力的海外学人)

他们的经历不仅是个人成功的典范,也是那个时代中国学子海外求学的缩影,更是中美教育交流史上重要的一页。

103岁杨振宁的一生

杨振宁(英文名Frank),他1922年10月1日出生,在安徽省合肥县(现肥西县)出生,理论物理学家,中国科学院院士,美国国家科学院外籍院士,英国皇家学会外籍院士,香港科学院荣誉院士,俄罗斯科学院院士,诺贝尔物理学奖获得者,香港中文大学理论物理研究所所长、博文讲座教授,清华大学高等研究院名誉院长、教授,纽约州立大学石溪分校荣休教授。

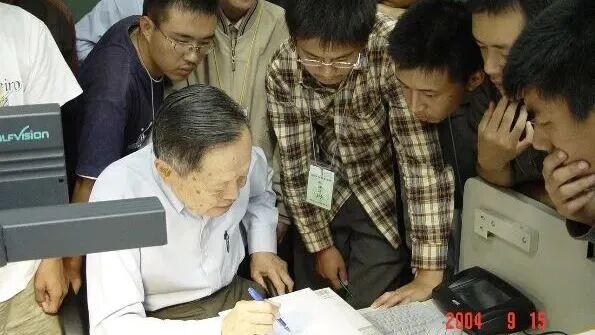

(杨振宁(左一)在普林斯顿高等研究院)

家学渊源(1922-1937)

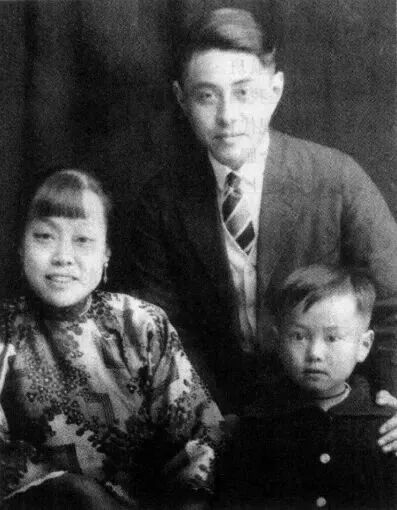

杨振宁出生于安徽合肥,父亲杨武之是著名的数学家。在父亲的熏陶和北平(今北京)浓厚的学术氛围中,他从小就对数学和科学产生了浓厚兴趣。

(童年杨振宁与父亲杨武之、母亲罗孟华的合影。

1929年摄于厦门)

他先接受了传统的私塾教育,后进入现代学校,打下了扎实的文理基础。

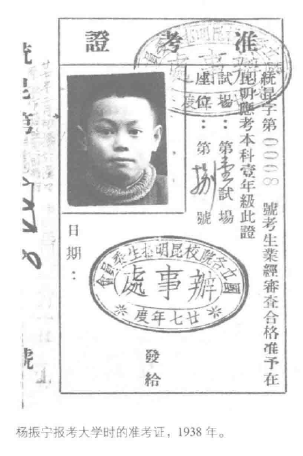

考入联大(1937-1938)

抗日战争爆发后,杨振宁随家南迁。1938年,他以高二学历参加统一招生考试,被西南联合大学录取。

西南联大是由北京大学、清华大学、南开大学在战时合并而成的,条件极其艰苦,但大师云集,学术自由。

本科阶段(1938-1942)

他最初报考的是化学系,但很快被物理学的魅力所吸引,转入物理系。在这里,他接受了中国当时最顶尖的物理学教育,授课老师包括吴有训(电磁学)、周培源(力学)等大师。

他的学士毕业论文导师是吴大猷教授,正是吴先生引导他进入了对称性与分子物理学这一未来对他至关重要的领域。

硕士阶段(1942-1944)

在西南联大研究院,他师从王竹溪教授,钻研统计物理学。王竹溪先生将他领入了统计力学这一另一个他未来主攻的领域。

赴美留学(1945)

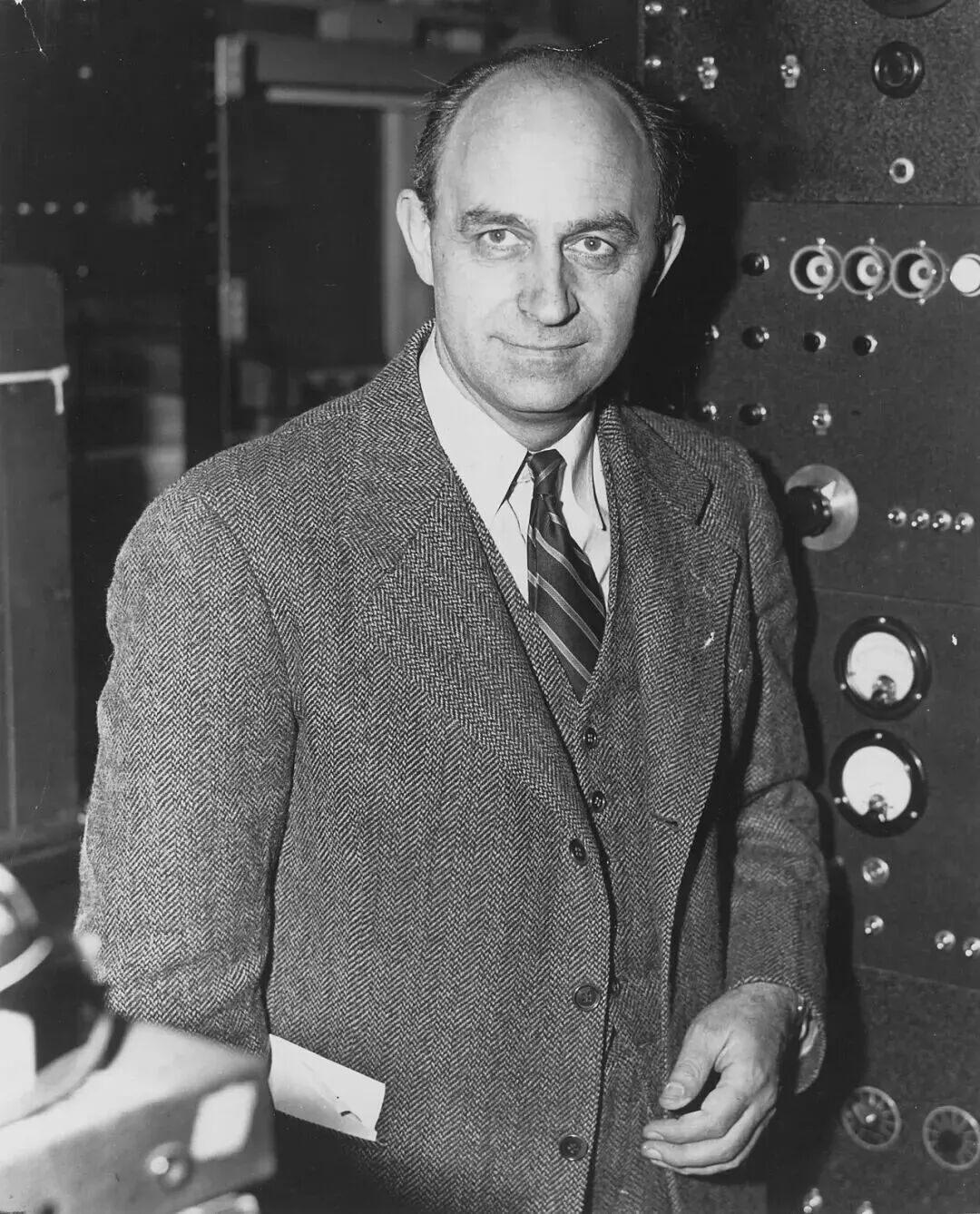

1945年,杨振宁获得庚子赔款奖学金,赴美国芝加哥大学深造。他最初的目标是实验物理学家恩里科·费米,但当时费米正在从事秘密的曼哈顿计划,无法公开指导他。

(美籍意大利裔物理学家费米)

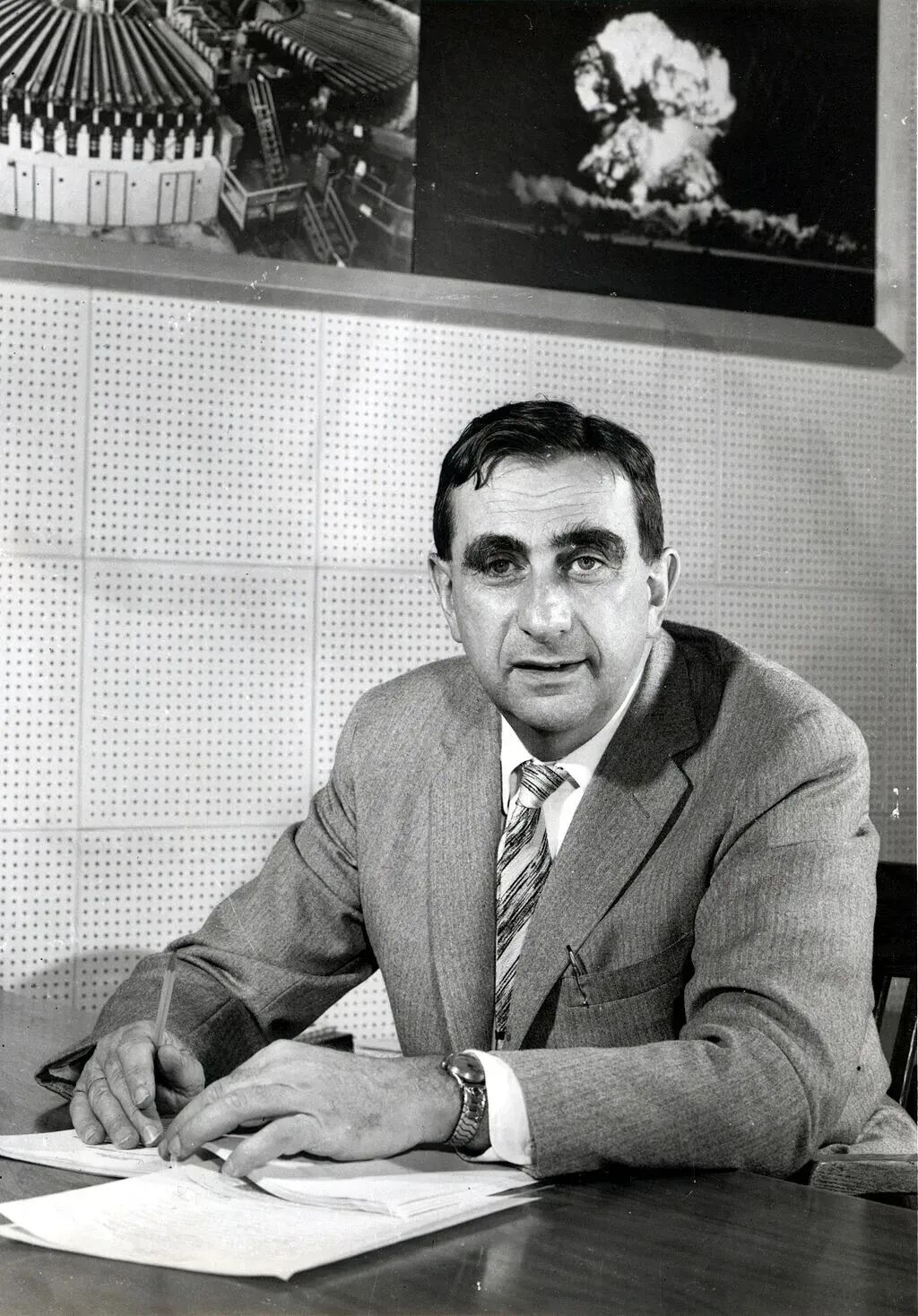

几经周折,他最终如愿成为费米的学生,但在费米的建议下,他选择了爱德华·泰勒作为其博士论文导师,研究方向转向理论物理。

(杨振宁的导师泰勒)

博士生涯(1945-1949)

在芝加哥大学,他沉浸在顶尖的科学环境中,与众多未来的科学巨擘共同学习。他于1948年获博士学位。

他的博士论文研究并不算他未来最辉煌的成就,但这段经历极大地提升了他从事前沿理论研究的能力。

他曾自述,从费米那里学到了物理直觉和务实风格,从泰勒那里学到了群论等数学工具在物理中的应用。

象牙塔顶(1949)

博士毕业后,杨振宁应奥本海默之邀,进入被誉为“世界数学中心”的普林斯顿高等研究院进行博士后研究。一年后,他成为该院的正式成员。

诺贝尔奖(1951-1957)

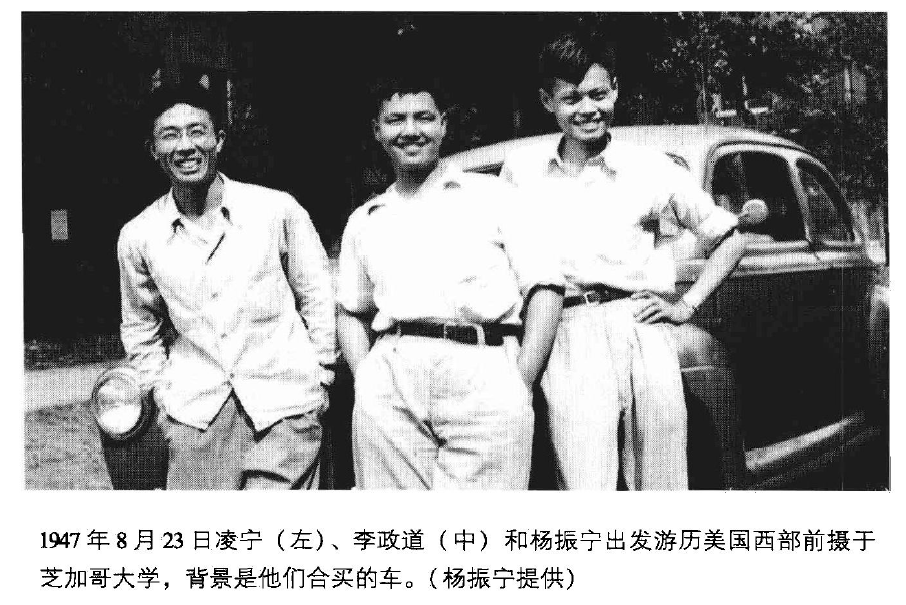

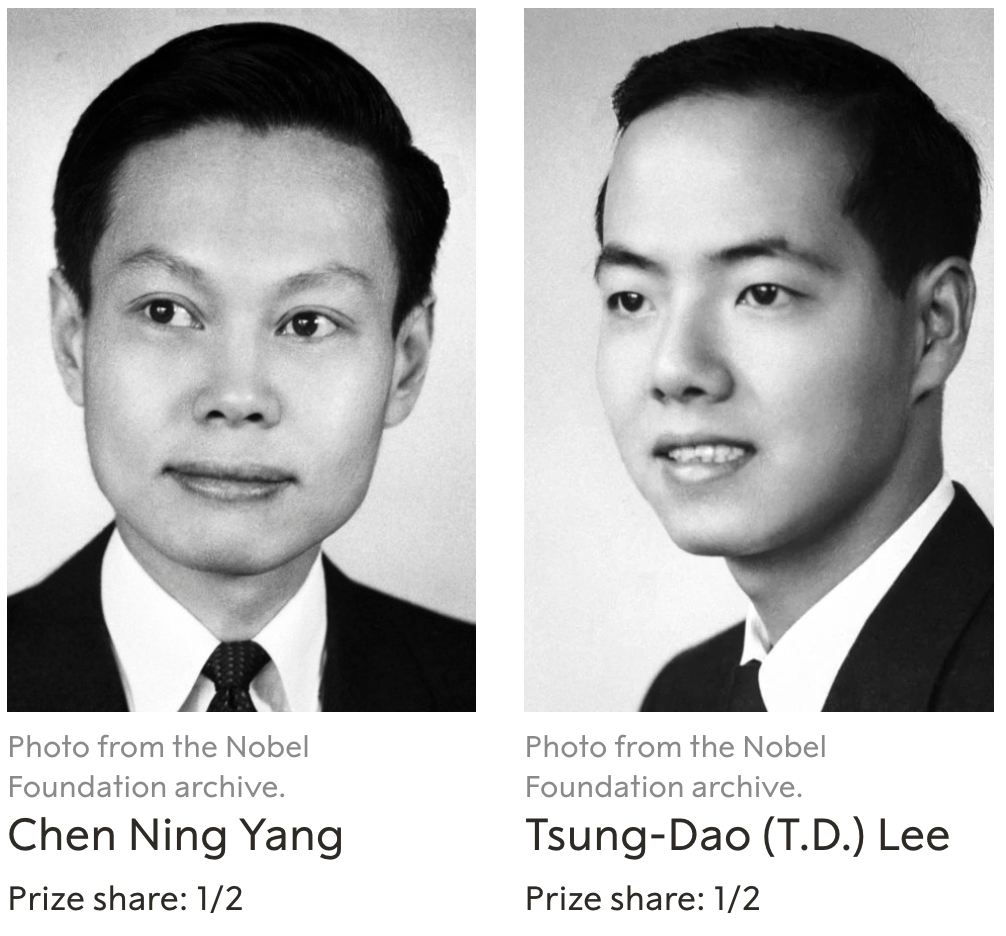

在普林斯顿,他与来自中国的博士后李政道开始了密切合作。

他们共同深入研究了一个被称为“θ-τ之谜”的物理难题。1956年,他们大胆提出革命性假设:在弱相互作用中,宇称(P)可能不守恒。这一假设打破了当时物理学界奉为圭臬的时空对称性观念。

1957年,华裔实验物理学家吴健雄领导的实验小组通过观测钴-60衰变,完美地证实了他们的理论。

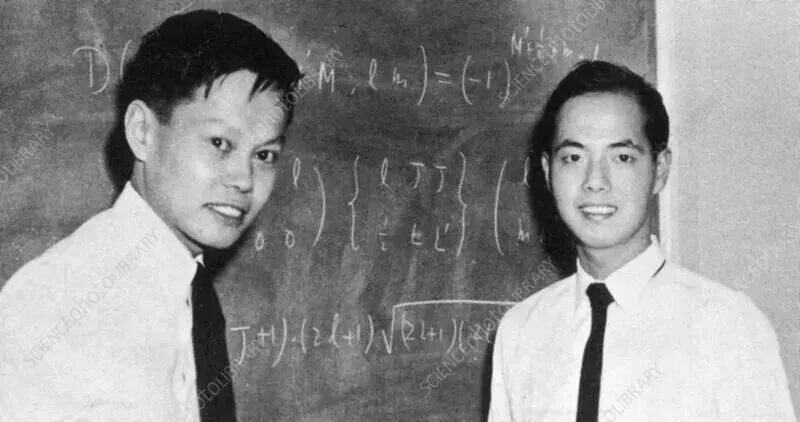

杨振宁(左)和李政道(右)

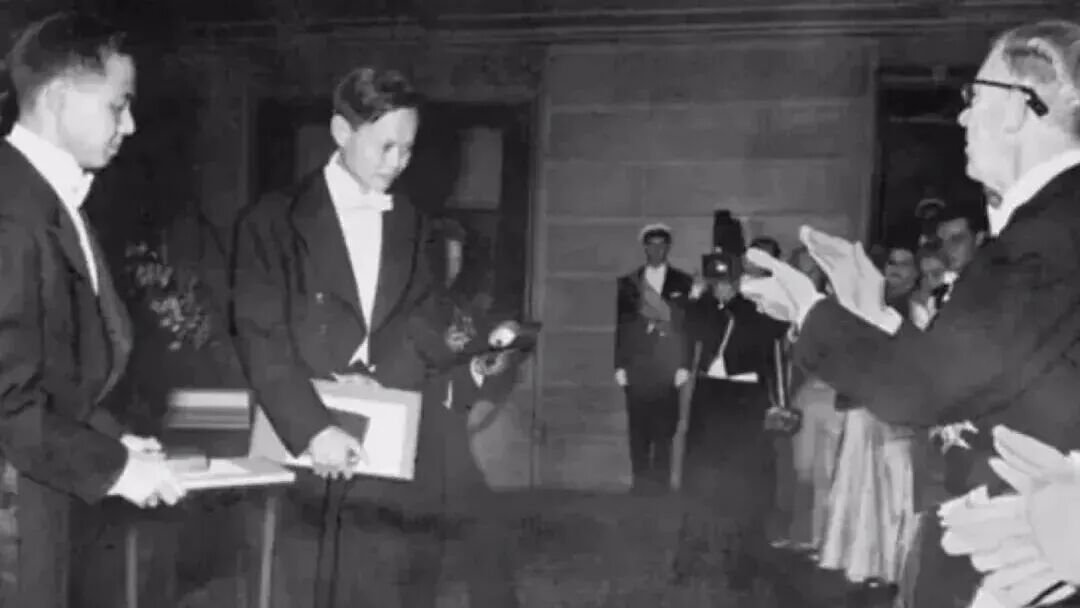

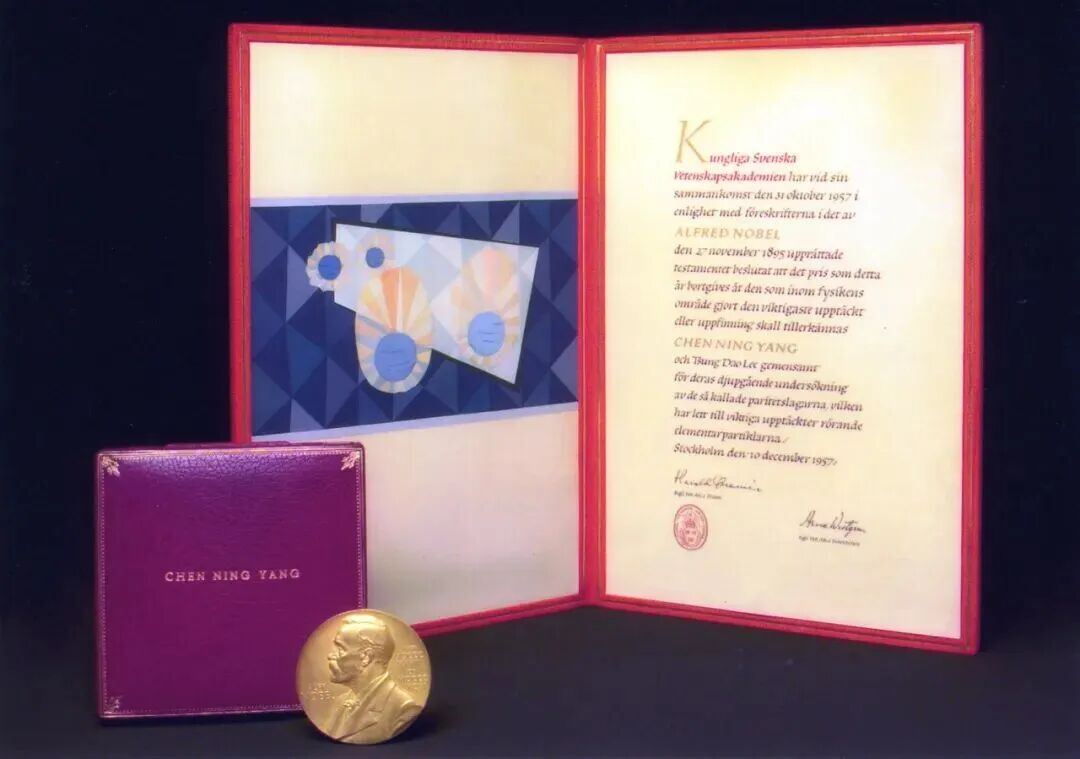

因此,杨振宁与李政道共同荣获1957年诺贝尔物理学奖。从提出理论到获奖,仅用了一年时间,这在科学史上极为罕见。

李政道(左一)、杨振宁(左二)接受诺贝尔物理学奖

学术巅峰(1954)

杨-米尔斯规范场论,这是杨振宁学术成就的巅峰,其重要性甚至超过获得诺贝尔奖的宇称不守恒。

1954年,他与助手米尔斯合作,提出了非阿贝尔规范场论(现称杨-米尔斯理论)。他们将电磁相互作用中的规范对称性思想推广到更一般的对称性,为描述自然界基本相互作用提供了一个强大的数学框架。

(诺贝尔奖章与奖状)

杨-米尔斯理论是现代粒子物理标准模型的基石。电弱统一理论(格拉肖、萨拉姆、温伯格以此获诺奖)和量子色动力学都是在杨-米尔斯理论的基础上建立起来的。

这一工作被普遍认为是20世纪后半叶最伟大的理论物理学成就之一。

回国见到了毛泽东(1971-1973)

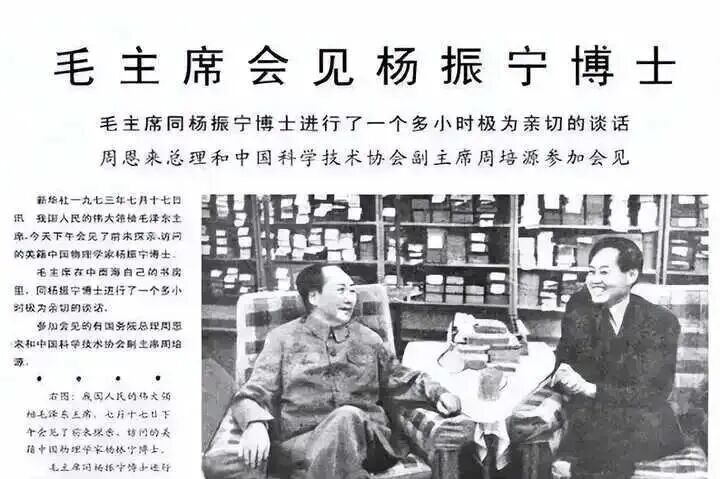

1971年,随着中美关系改善,杨振宁随即以知名科学家的身份回国访问,掀起大批华裔学者访华热潮,他被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。

1973年7月,杨振宁第三次回国,在中南海见到了毛泽东,与毛主席交谈了一个多小时。他后来回忆说,毛泽东和他握了手,并且说他年轻的时候也很想在科学方面做一些贡献,很高兴杨振宁在科学上做了一些成绩。

此后数十年

杨振宁为促进中国科技交流和进步做了大量工作。他从国家发展大局出发,为中国重大科学工程和科教政策制定发表关键性意见。

1980年杨振宁在纽约州立大学石溪分校设立“对华教育交流委员会”,从美国和中国香港地区募集资金,资助中国学者到美国进修。

前后十余年间,近百位学者受此资助赴美进修,成为后来中国科技发展的重要中坚力量。

杨振宁放弃美国国籍(2015年)

从1945年11月24日初抵美国,到2003年12月24日搬家至北京,他在美生活整整大约58年。

2015年,杨振宁放弃美国国籍,之后从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。2021年5月,杨振宁将自己珍藏的2000余件图书、文章手稿、影像资料和艺术品捐赠给清华大学,在学校图书馆设立“杨振宁资料室”。

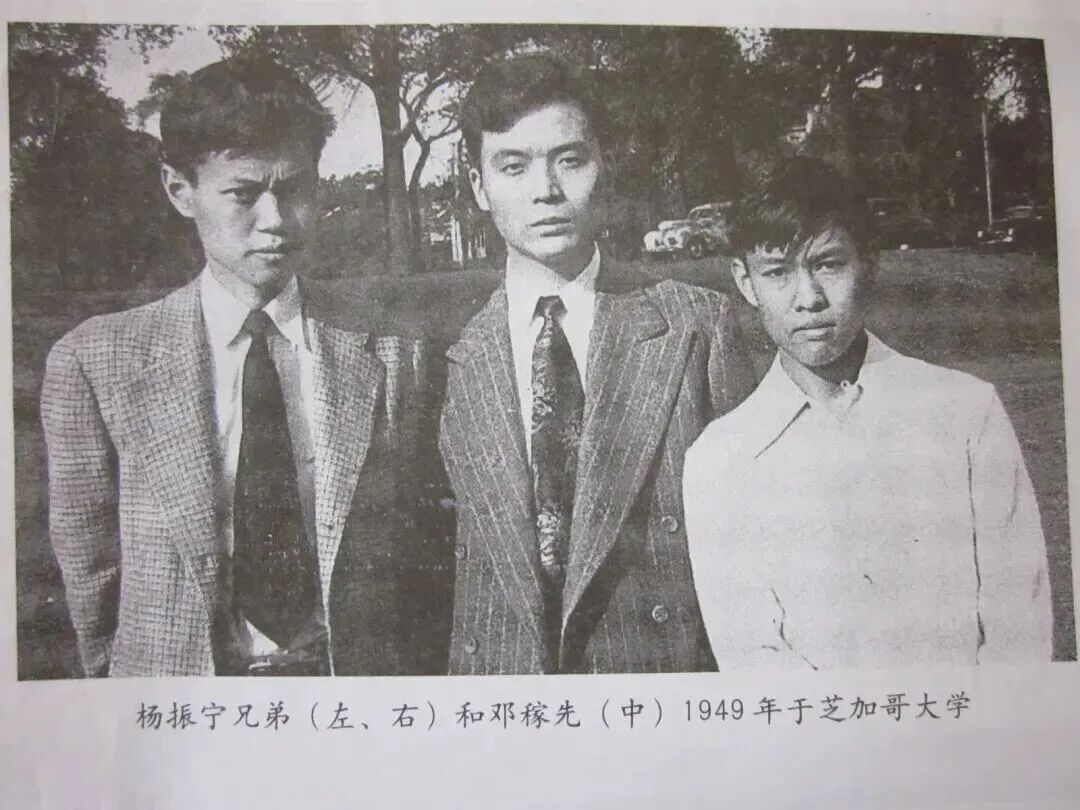

2021年9月22日,清华大学举行“杨振宁先生学术思想研讨会”,会上杨振宁发表了“但愿人长久,千里共同途”的讲话,回忆1971年回国访问的情形,深情追忆挚友邓稼先。

他的美国留学路

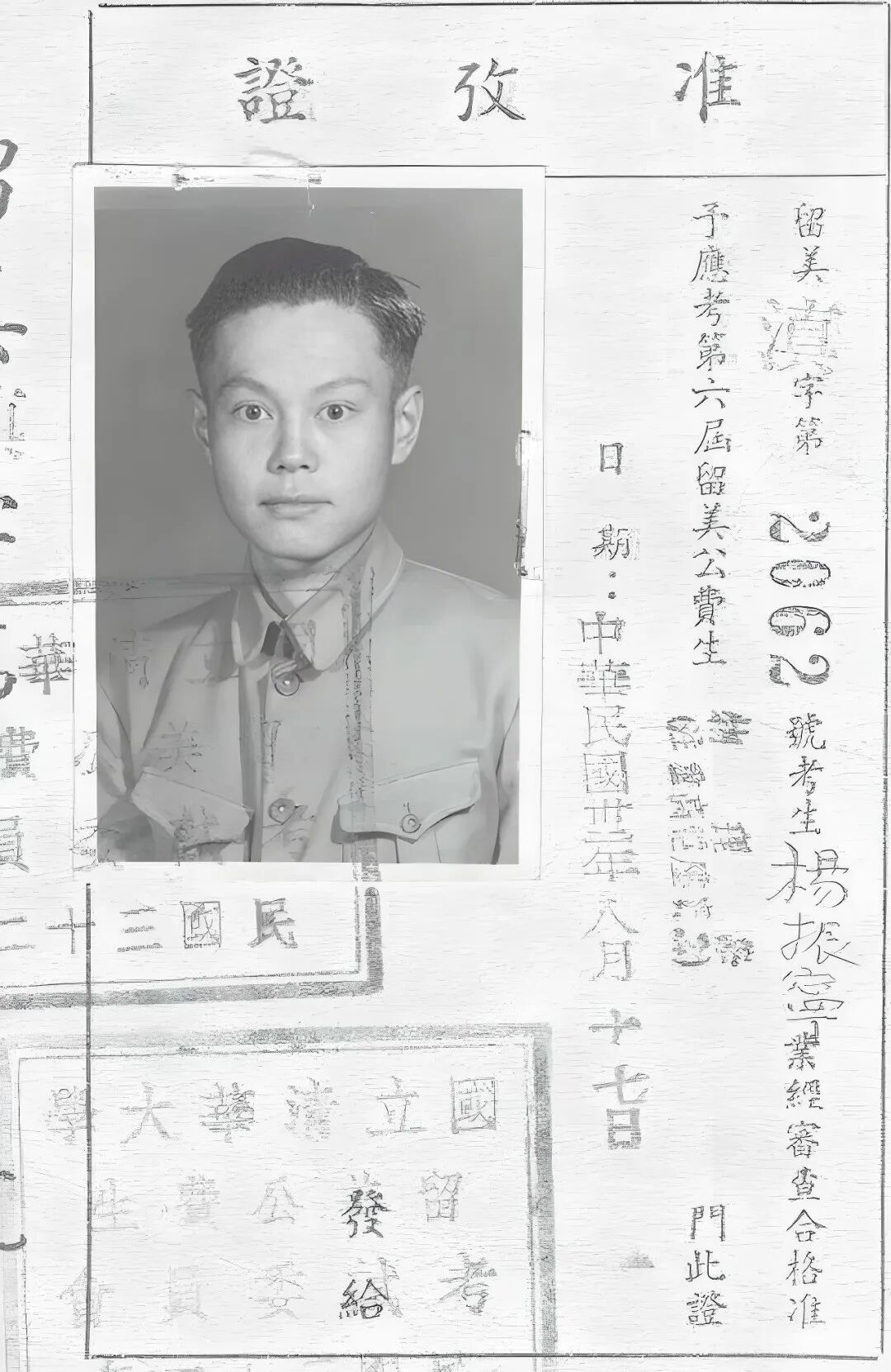

1942年,杨振宁从西南联合大学物理系毕业,后转到清华大学研究院学习。1943年秋,参加“庚款兴学”留美考试。

1944年春,“庚款兴学”留美考试放榜,成为全国物理专业惟一被录取的留美生。同年,获得清华大学研究院硕士学位,在等待出国护照、签证的一年中,在西南联合大学附中教授高中数学。

于1945年11月在纽约上岸。到达美国后第三天,杨振宁赴哥伦比亚大学找恩利克·费米,但是费米正参加美国军方保密工程,没有人知道他去了哪里。

失望之余,杨振宁决定到普林斯顿大学找尤金·维格纳,但维格纳正准备他的年度休假。后来,在普林斯顿大学遇到他在西南联合大学的老师张文裕,张文裕建议他去芝加哥大学等待恩利克·费米。

芝加哥大学物理系哲学博士

1946年1月,杨振宁在芝加哥大学正式注册,成为该校博士研究生。当时芝加哥大学物理、化学、数学系都是第一流的。杨振宁在校共三年半,头两年半是研究生,得博士学位后留校一年任教员,1949年夏转去普林斯顿高等学术研究所。

由于某些原因,杨振宁跟随费米做实验的计划失败,听从费米建议,爱德华·特勒接收杨振宁做他的研究生。

在做特勒研究生期间,杨振宁经常参加费米专为研究生开设的课程和讨论班,领会了费米善于抓住物理现象本质的风格。

普林斯顿高等研究院做博士后

1949年,他进入普林斯顿高等研究院做博士后,开始与李政道长达10余年的合作。

这段时期,他独立研究时曾郁闷不已,却视之为“初学者必经”。正是这份韧性,铸就了后来的辉煌。

1957年12月,两位年轻的中国物理学家并肩站在斯德哥尔摩领奖台上。35岁的杨振宁和31岁的李政道刚获得诺贝尔物理学奖,成为首获此殊荣的中国人。

杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。

他将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经了世界舞台,最终归根故土。正如他最钟爱的杜甫诗句“文章千古事,得失寸心知”,杨振宁的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。