在每一个关于“留学美国”的话题下,总能看到同样的几类吐槽:

空调太冷,小费太多

喝不到热水,21岁前不能喝酒

他们居然穿鞋上床

有趣的是,这些槽点的相似度之高,几乎跨越了身份与时间差异。无论是刚到美国的新生,还是已经工作、安家的老移民,甚至是来探亲的父母,大家都会在不同场合表达出同样的困惑与不解。

今天,我们聊聊那些年我们在美国最难适应、最常吐槽、但最终也不得不慢慢接受的文化差异。欢迎大家补充!

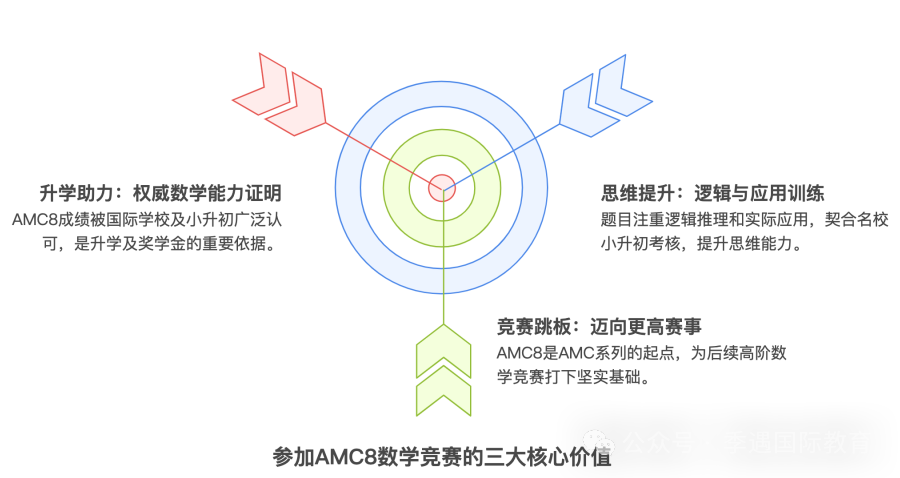

空调温度开的奇低

如果要用一句话来总结美国的空调文化,那大概是夏天冻死,冬天热死。

(小红书)

提到美国文化,小红书上都是人在吐槽:为什么美国人空调开得这么冷!!可见这真的是最典型的问题了。

初来乍到的时候,很多人都被那股冷到刺骨的空调风震惊过。盛夏八月,你刚从外面四十度的高温走进商场或办公室,扑面而来的不是凉爽,而是冻彻心扉。不到半小时,你就开始裹紧外套,手脚冰凉。

在纽约地下地铁站,夏天热的要脱水了,感觉跟桑拿房一样,但是一上车,又感觉跟冰箱一样。给人整得哭笑不得🥲。

那么,美国人为什么如此钟情冷气刺骨的温度?

流传最广的解释有两个。

一是,美国人体格普遍高大,新陈代谢快,确实更抗冷;二是,在上世纪中叶,空调曾是一种奢侈品。公共场所开得越冷,就越能彰显财力。久而久之,这种“冷就是富”的文化心理,就被传承了下来。

很多人说美国人习惯冷气,我们习惯暖气;他们怕热,我们怕冷。这或许正是两种生活方式的缩影。他们强调舒适与控制,我们强调节制与平衡。于是,空调风的温度,也成了文化冲突最日常的缩影。

小费文化:

你永远不知道该给多少才合适

如果说哪一项美国制度最让新来者抓狂,那一定是小费文化。

在很多东亚国家,付账就是标价多少就付多少。而在美国,吃饭、理发、打车、甚至买杯咖啡,都可能需要额外再掏一笔钱。服务员的工资往往低得离谱,每小时可能只有几美元,他们真正靠的是小费过活。

小费的驯化

刚到美国时,第一次在餐厅吃饭,付完账就离开,结果第二天被朋友提醒:“你昨天没给小费,人家可能觉得你是无礼的客人。”

后来,点餐App和支付系统甚至在结账时自动弹出小费选项:15%、18%、20%,不选就像是你拒绝善意(有时候甚至是18%起步的选项)。

最尴尬的是那种“先付钱后取餐”的地方:你刚点完餐,屏幕上就弹出一个界面问你要不要打赏服务员。

你心想,“可是他还什么都没做啊!”可要是选“不给”,又怕被人白眼。

久而久之,我们也学会了“按照美国人的标准来付”,即便内心再不情愿。

这大概就是文化适应的一个过程:不是理解了它,而是不得不学会与之共处。

当面打开礼物

中国人的礼物文化讲究“含蓄”与“礼数”。收礼前要推辞三次,收礼后要等客人走了再拆。而美国人恰恰相反,他们喜欢当众打开。

主人坐在沙发中央,一堆礼物摆在脚边,大家围成一圈。每打开一个礼物,主人就会大声念出“这是谁送的”,然后当场发表感言:“哦天哪,我太喜欢这个马克杯了!”周围人再鼓掌欢呼,气氛其乐融融。

而此刻的你,可能在心里默默祈祷:“千万别打开我送的那份。”送的贵还好,送的一般般的礼物的话,尴尬的就是你本人了2333333。

美国人当众拆礼物的逻辑很简单:他们认为,这样表达感谢更直接、更真诚;而我们认为,矜持和克制才是礼貌的体现。两种礼仪没有高低之分,只是表达情感的方式不同。但第一次经历这种场面时,大多数华人都会想逃。

21岁才能喝酒:

大麻可以,结婚可以,喝酒不行

美国的法定饮酒年龄是21岁,这在世界上属于“老大哥级别”的严格标准。很多国家18岁就能喝酒,甚至在欧洲,一些地方16岁就可以合法喝啤酒。而在美国,哪怕你20岁零11个月,依然要对酒精说“不”。

于是,美国大学里就出现了一个奇特现象:21岁生日当天,几乎成了合法醉酒节。那天晚上,许多学生会被朋友“架”到酒吧,从未喝过酒的他们往往在短短两小时内就达到“社会性死亡”的状态。

更讽刺的是,虽然喝酒要21岁,但在许多州,大麻却是合法的。换句话说,20岁的大学生可以在宿舍合法吸大麻,却不能在酒吧点一杯啤酒。这种“自由与限制”的错位,让人哭笑不得。

美国文化极度强调自由,但同时又喜欢立规矩;它既开放又保守,既松又紧。对于留学生而言,这样的双重逻辑,往往最难适应。

不喝热水

在美国,最让人无语的一幕莫过于无论季节,餐厅永远只提供冰水。即使你穿着羽绒服、感冒流鼻涕、刚从暴雪中走进餐厅,服务员依然笑着递上一杯冰水,还贴心地加满冰块。

许多华人学生刚到美国都会经历“热水断供综合征”。宿舍没有热水壶、食堂不提供热水、咖啡机烧不出白水。于是,“如何在美国喝上一口热水”成了新生群里最常见的问题之一。大家纷纷推荐各种便携电热杯、即热水壶、泡脚神器,简直像一场跨国保温运动。

在美国人看来,喝热水很“奇怪”。他们从小被教导要喝冷水、吃冷沙拉;而我们从小被教育“要喝热水,促进循环”。这种差异,既是生活习惯的不同,也反映了两种文化对健康的理解差异:东方讲养生,西方讲科学;我们相信温补,他们信仰自然平衡。

于是,喝水这件小事,成了文化身份的象征。每次看到同学从背包里掏出保温杯时,你就知道那一定是中国人。

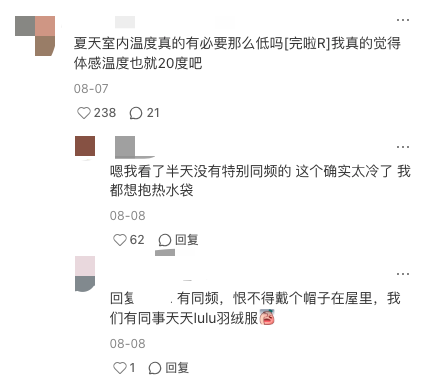

不脱鞋上床

“他们居然穿鞋上床!”这是无数第一次去美国朋友家做客的华人最震惊的时刻。

(Reddit)

在美国,很多人不脱鞋进门。无论是客厅、厨房,甚至卧室,可能鞋子都被视为身体的一部分。美国的影视剧里,男女主角常常穿着鞋在沙发上跳、在床上躺,我们看得浑身难受,对他们来说却理所当然。

而在华人文化中,换鞋是进入家庭空间的仪式感,是外与内的分界线。脱鞋,代表尊重与清洁;穿鞋进屋,则意味着“把脏带进家”。这种对干净的执念,其实反映了我们文化中对秩序和礼节的重视。

账单文化:永远算不清的钱

在美国,消费从来都不只是标价=实价。你看到的数字,只是个“心理安慰价”。当你结账时,各种税费、小费、手续费纷至沓来。

你以为那件衣服只要$100,结果收据上一看,实际支付$113.75。餐厅标价$15的午餐,最后变成$19.80。加州的税高、纽约的小费多,连咖啡也要附加费。对于习惯“一口价”的中国人来说,这无异于精神折磨。

但美国人对此却毫不在意。他们早已习惯了价格的不确定性,甚至会在心里自动补全“税后价”。

慢到让人抓狂的办事效率

美国效率低几乎是所有华人共识。

去银行办卡,排队一个小时;去医院挂号,等上半天;打客服电话,一遍又一遍听“您的来电对我们很重要,请稍后”。而他们的“稍后”,往往是半小时起步。

但更令人无语的是,工作人员依然态度友好、笑容可掬:“别急,我们慢慢来。”那种“我不急,你急也没用”的佛系节奏,足以让习惯了中国式高效的我们崩溃。

不过,时间久了你会发现,这种慢,并不只是懒散,而是一种生活哲学。他们认为工作只是生活的一部分,节奏放慢才能让人舒适。这种对效率的不同理解,也正是中美文化最根本的差异之一。

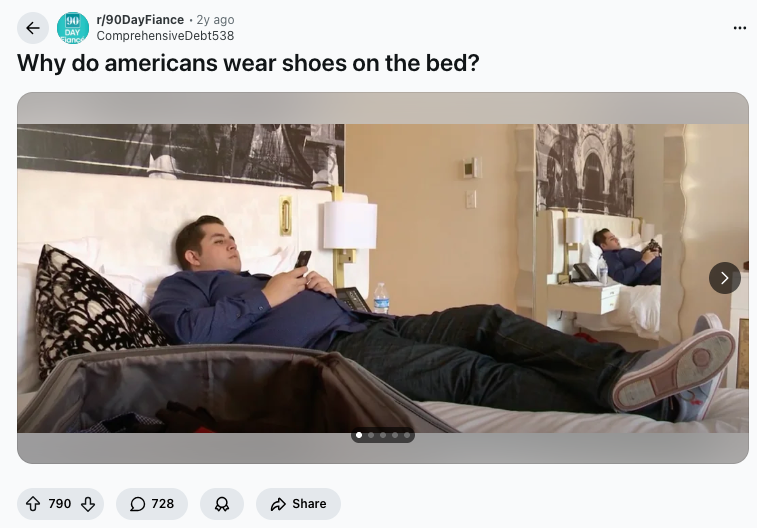

医院贵

在美国看病,最让人焦虑的不是病情,而是账单。

一次急诊,账单可能上千美元;一瓶止咳糖浆几十刀;一个普通检查几千刀起跳。保险复杂到堪比论文,账单细到你看不懂。

很多留学生第一次去医院,被收了巨额费用后,才知道什么叫“健康是最贵的奢侈品”。

比如:被狗两个咬痕擦伤 连血都没流=24950美元(十几万rmb)

(小红书)

有人调侃,美国的医疗体系就是“富人能救命,穷人靠祈祷”。听起来夸张,却又现实。于是,很多华人形成了“轻伤不进医院”的习惯,能忍就忍,能靠中药就靠中药。

如果真的不舒服,去了医院收到账单之后不要急着付钱,这里给留学生们一些建议:

(小红书)

非留学生的话,也有很多方法去跟医院argue,并不需要按照账单的费用付,是可以砍价的。

理解与共存

吐槽归吐槽,时间久了你会发现,这些文化冲突背后,其实都藏着价值观的差异。

美国文化强调个体自由与直接表达,所以他们敢开空调、敢要小费、敢当众拆礼物;而我们文化重视体面与关系,所以我们讲究温度、礼数与含蓄。这种不同没有对错,只是文明的另一种版本。

我们在异乡生活的过程,其实就是在学会“切换频道”。有时候要学会融入,比如主动给小费、学会赞美;有时候要学会坚持,比如坚持喝热水、坚持脱鞋。适应不是同化,而是在碰撞中找到平衡。

很多人说留学最大的收获,不是文凭,而是重新认识自己。

在美国你可能会因为空调太冷感冒,因为账单太贵崩溃,也可能因为一次文化误会哭笑不得。但当你经历了这一切,你就会明白:所谓文化冲突,其实是成长的必修课。

我们吐槽的那些小事,正是异乡生活最真实的注脚。十年过去,你或许依然无法接受美国人穿鞋上床、喝冰水、不给热粥,但你已经学会了在不适中保持自我、在差异中找到理解。这或许就是留学带给我们的另一种教育。

那么,你在美国最无法接受的文化是什么?欢迎在评论区留言,分享你的故事。也许,你的文化崩溃瞬间正是别人最熟悉的留学回忆。