近年来,我国博士后群体的规模和数量正不断扩大。据统计,自上世纪80年代设立博士后流动站以来,我国共设立8800多个流动站、工作站,累计招收博士后人员超过40万人,这一数字在学术界和社会舆论中引起了广泛关注。

图源:人社部官网

博士后原本被视为博士生与普通青椒之间的“过渡期”,而现如今随着高校招聘要求的水涨船高,却逐渐被“学历化”,演变成一个庞大的社会群体。这背后不仅折射出我国高等教育和科研体系的迅速发展,也反映了学术就业环境和科研生态的深层变化。

博士后人数的持续增长意味着什么?它能带来怎样的积极效应和隐藏的挑战呢?

图源:知乎

#01「博士后人数为何持续攀升?」

博士后总人数突破40万并非偶然,它的背后存在一系列“推手”,共同推动了这一形势。

01国家政策的持续加码

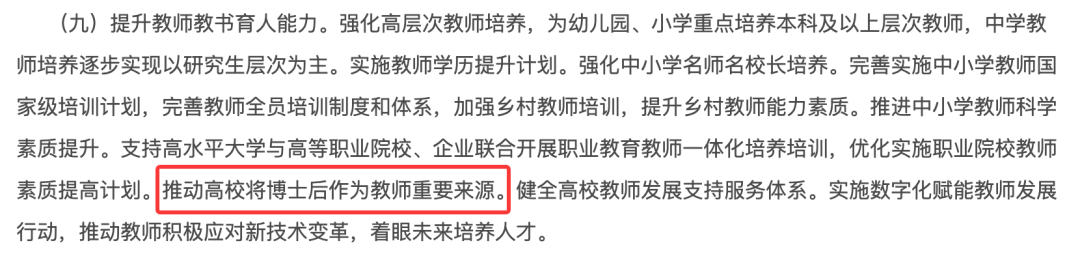

近年来,国家层面不断强调“创新驱动发展,让科研人才成为关键”。24年8月,中共中央国务院发布的《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》也同样指出“要将博士后作为高校教师队伍的主要来源”。

图源:国务院官网

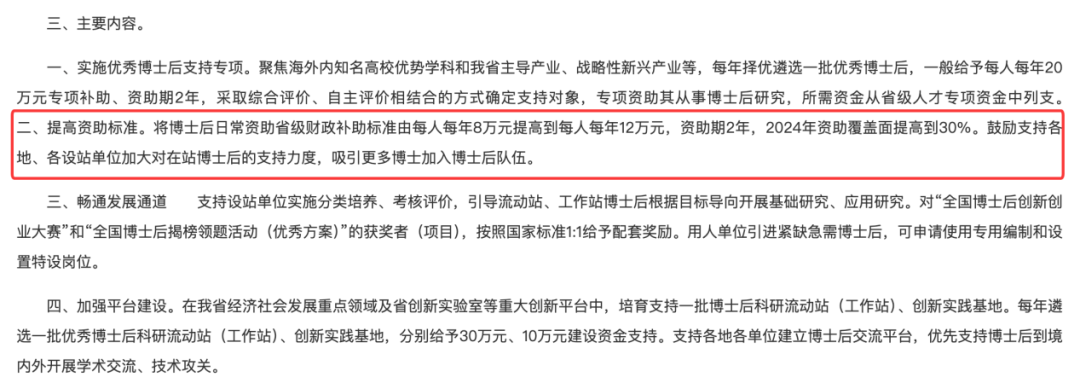

不仅如此,近年来广泛设立的各层级博士后基金,再到提高博士后待遇,扩展流动站覆盖范围等,都直接刺激了博士后岗位前所未有的扩张。

福州市《关于进一步加强博士后工作的七条措施》政策解读

图源:福州市人民政府

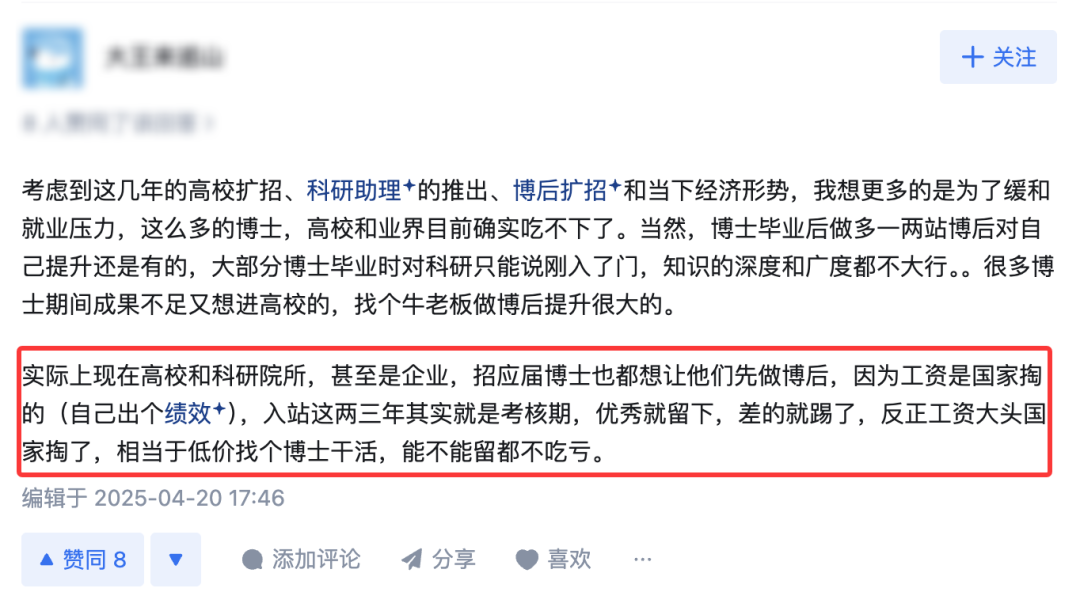

02高校与科研院所的扩展需求

目前,“双一流”建设使得高校科研竞争异常激烈。而科研成果是各高校学科排名的关键所在,博士后又是科研队伍当中的生力军。因此,为了产出更多高水平论文,高校和科研院所普遍加大了博士后招收力度。

图源:中国山东网

图源:贵州省人民政府官网

03就业压力与职业路径的现实考量

博士毕业生人数逐年增长,而高校和科研院所当中的编制岗位十分有限。这使得博士后成为“蓄水池”,成为博士生走向正式科研岗位的必经一站。

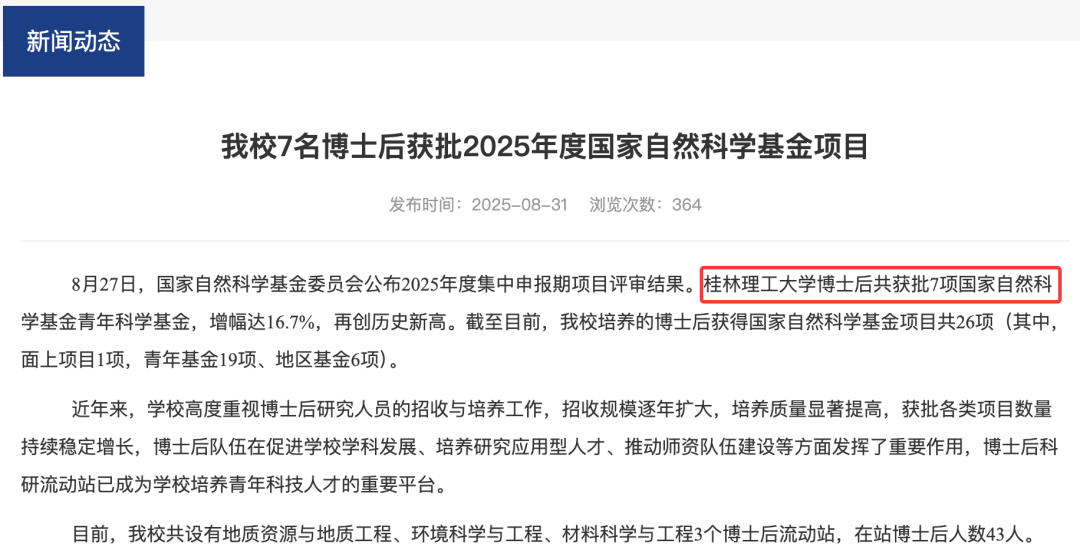

相比于之间就业市场,博士后的身份能够为年轻学者赢得更多时间,有的甚至在博后阶段“厚积薄发”,取得突出性成果,顺利获得国家自然科学青年基金,为取得更好的教职打下了坚定的基础。

图源:桂林理工大学官网

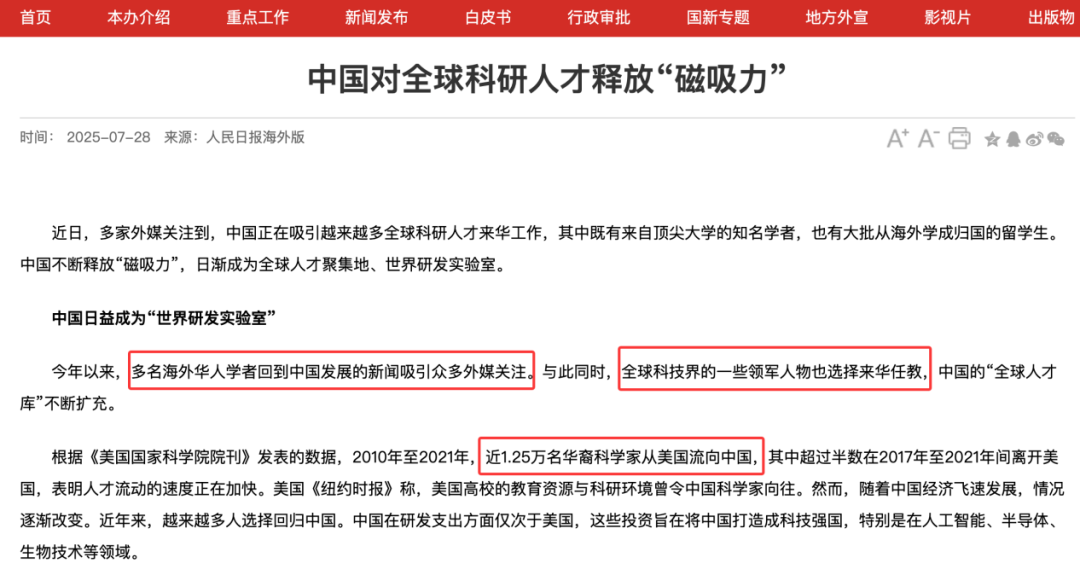

04国际化与科研合作的需求

在全球科研合作日益频繁的今天,博士后身份往往是年轻学者参与重大项目和申请海外交流的重要通行证。

与此同时,国内的博士后相关引才计划也在逐渐完善,同时吸引了一大批海外毕业的博士回国发展,进一步提升了我国科研队伍的综合素质和规模。

图源:国务院新闻办公室官网

#02「博士后人数增加,有什么影响?」

积极影响

博士后队伍的不断壮大,首先带来了诸多积极的社会与学术效应,这些影响不仅体现在科研产出上,更体现在人才流动、创新生态和国家战略发展等方面。

01科研产能的显著提升

博士后是科研队伍当中的成果产出的主力。相比于在读博士,博士后拥有更加成熟的科研思维和方法论;相比资深教授,TA们又具有更多时间和精力专注于实验与数据。因此,博士后群体的增多,意味着科研体系中的“中坚力量”显著扩充。

图源:知乎

02推动创新驱动

博士后刚刚结束博士生涯,非常熟悉本学科或所从事方向当中的国际学术动态,能够准确把握科研方向。当数量庞大的博士后聚集在各类科研院所、重点实验室当中时,就会形成一种“共振效应”。这种效应能够加快新思想和新方法的碰撞,推动跨学科交流。

图源:知乎

03人才梯队衔接更加合理

博士毕业生进入博士后阶段,不仅延长了科研训练期,也为TA们未来进入教职、科研院所等一线岗位提供了缓冲区。对高校和科研院所来说,博士后制度就是人才的“蓄水池”,既可以筛选出真正适合科研的青年学者,也能避免博士毕业即“失业”的问题,保持学术队伍的稳定和持续。

图源:知乎

04区域与行业发展助推剂

近年来,许多地方政府设立了博士后创新实践基地,鼓励博士后走出象牙塔,进入产业一线。这种制度安排,使博士后不仅局限于高校和科研院所,还能深入企业、产业园区,将科研成果快速转化为实际生产力。对区域经济发展和产业升级来说,博士后群体的增加无疑为高质量发展和创新提供支撑和保障。

图源:知乎

05国际竞争力的提升

当前,国际科研竞争愈演愈烈,已经逐渐成为国家软实力提升的标志,一个国家博士后的数量同时也代表着国家科研实力的深度和厚度。博士后队伍的逐渐壮大意味着我国与发达国家之间的差距正在缩小。

图源:知乎

当前,也有越来越多的海外名校博士毕业后选择到国内入站博士后,这同时提升了我国与其他发达国家之间的国际合作层次。

消极影响

任何趋势都具有两面性。博士后人数的快速膨胀,除了带来积极影响之外,还不可避免地衍生出一些深层次问题,这些问题如果不加以正视和解决,可能会对科研生态和人才发展造成潜在负面影响。

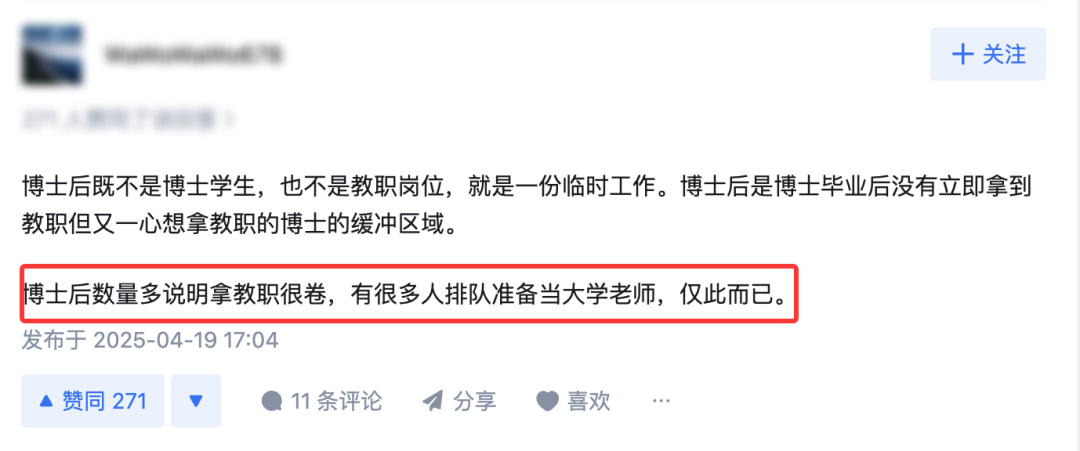

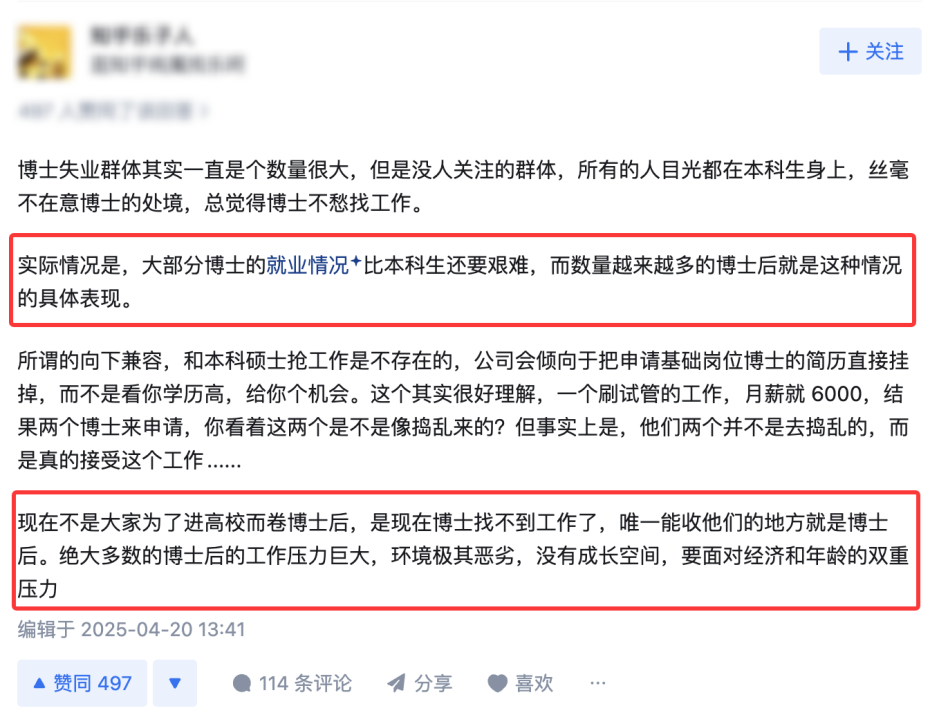

01就业压力“延迟释放”

博士后阶段既可以是人才的“蓄水池”,又可能成为博士毕业生的“堰塞湖”。许多博士生本不应入站博士后,迫于就业压力和当前形势选择进入到博士后阶段。然而,许多博士后在完成两三年的研究工作后,依然面临教职岗位稀缺、科研编制紧张的困境,这种现象会导致很多博士后进入“循环博士后”的就业怪圈。

图源:知乎

02学术资源分配不均加剧

随着博士后学历化,许多名校导师更加倾向于招收博士后来完成相关课题和项目。对于同组的硕士、博士生来说,能够得到导师指导的时间被稀释,所获得的锻炼机会也在逐渐缩减。

不仅如此,面向博士后的科研经费和实验资源也并未同时扩大,这会导致很多实验室出现“人多经费少”的窘境。而博士后在科研产出方面承受着巨大的压力,如未能获得与之付出相对应的回报,可能会加剧内卷,甚至诱发学术浮躁。

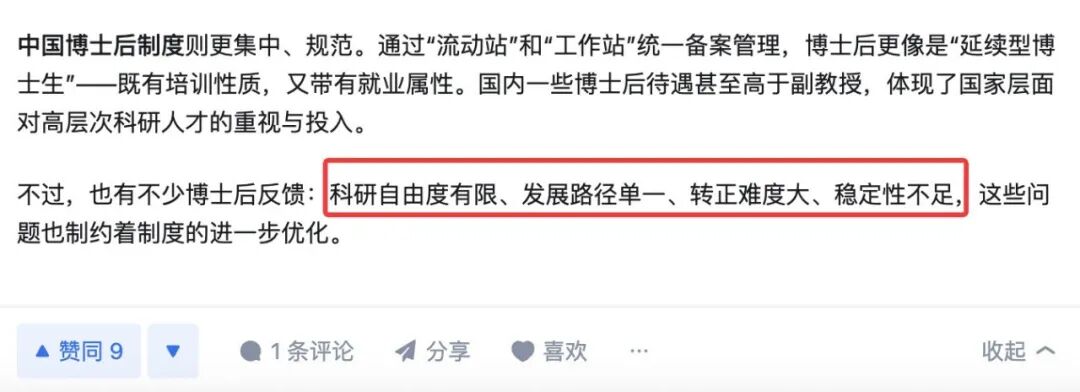

03身份与待遇的尴尬

博士后既不是在读学生,也不是正式编制教职工,TA们往往处于一种“灰色身份”之中。在待遇方面,虽然博士后的工资普遍较高,但是在社会保障、住房政策等方面未能及时跟进。这种“高学历、低保障”的现象,容易引发心理落差和职业焦虑。

图源:知乎

04职业发展路径单一化

博士后人数的快速扩张,在一定程度上固化了“博士-博士后-教职”的单一路径。大量博士生被裹挟进入博士后轨道,却缺乏多元化的职业选择和社会认知。

相比国内一些博士后能够顺利进入企业、智库、公共机构的多样化路径,我国博士后的发展路径稍显单一,人数增多更加恶化这一现象。

图源:知乎

05潜在的人才浪费

当博士后成为教职的“标配”,部分人并非真正出于科研热情选择博士后,而是出于就业压力的无奈之举。在这种情况之下,博士后岗位可能并未充分发挥“科研训练和教职实习”的作用,反而成为一种“消耗人才时间”的过程。长此以往,不仅造成个体发展受阻,也意味着人才资源的前在浪费。

图源:知乎

写在最后

博士后人数突破40万,这一庞大群体既是中国科研力量迅速壮大的缩影,也是人才培养与就业结构变化的写照。数量的激增带来了科研活力和创新潜力,推动各行各业的高质量发展,但与此同时也折射出体制机制、资源配置以及职业路径发展担忧。

让每一位博士后都能在自己的舞台发光发热,获得应得的尊重和经济回报,是该问题背后更加值得大家深思的意义。