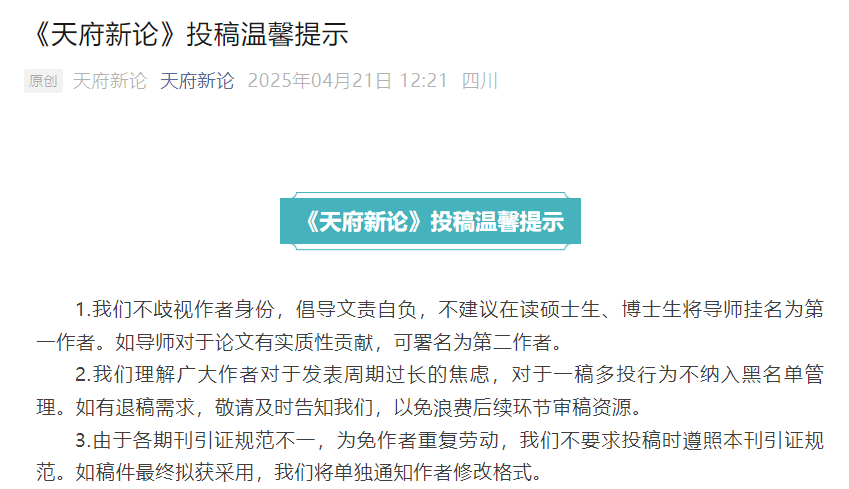

近几年,越来越多年轻研究者发现,期刊投稿并不只是考验论文质量,还要先过“身份关”。比如,有硕士生论文在校稿阶段,被要求“调整署名顺序,把导师放在一作”。

中国青年报曾报道,在对165种知名期刊2022—2024年的发文情况调研中,有101种期刊三年内未刊发过一篇由在读博硕生独作或担任第一作者的论文。

部分期刊虽然没有明文规定,却在投稿环节中通过“提示”“建议”等方式暗示:最好有导师署名、最好是博士或教师身份。

一位硕士生在社交媒体上分享经历:“论文初审通过,但编辑说不建议硕士生独作。”也有人坦言:“换了导师做一作之后,录得很顺利。”

今年初,一位高校教师因一年内在C刊发表30篇论文引发热议,对一些期刊而言,确实更偏偏好知名学者。但对于部分年轻研究者来说,这种局面让学术的开放性被进一步压缩。

按照科研伦理,作者署名应基于实质性贡献——谁做得多、谁署前面。2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》就明确要求:导师、科研负责人不得在成果署名中侵占学生、团队成员的合法权益。

2022年,中国科协等八部委联合发布的《关于支持青年科技人才全面发展联合行动倡议》再次强调,要破除“圈子文化”,反对导师在学生独立论文中“挂名”。

然而,当一些期刊坚持“不接收本硕一作”的操作时,“导师挂名一作”反而成了现实中的“解法”。学生为了让论文顺利发表,只能在署名上退让。这不仅违背了署名原则,也削弱了学术训练应有的公平逻辑。

值得注意的是,也有期刊开始反思这种做法。

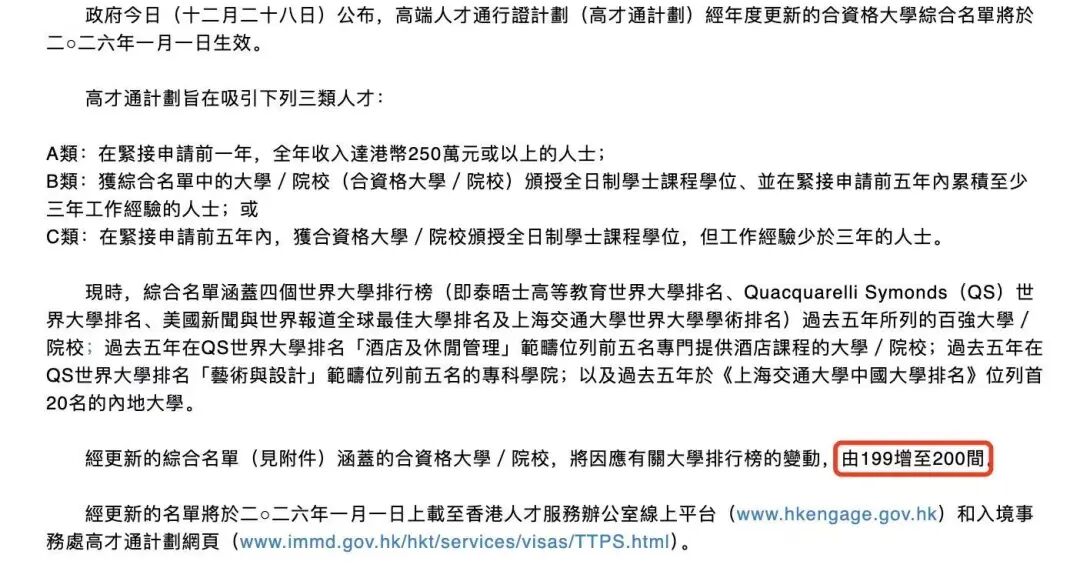

2024年4月,四川省社科联主管的《天府新论》在官网上发布投稿提示,明确“不建议在读硕士生、博士生将导师挂名为第一作者,如导师确有实质性贡献,可署名为第二作者”。

这一信号表明,部分期刊正在尝试恢复论文署名的真实性——不以作者身份为标准,而以贡献为依据。同年4月,中国首个哲学社会科学预印本平台上线,提出“以文评文”,不看期刊级别、不看作者身份,只关注论文质量。这些改革尝试,说明学术界内外已开始意识到“唯身份论”的弊端。

关注内容与创新

一方面,期刊应提高透明度,明确说明作者身份要求是否存在、为何存在,避免模糊地带造成误导。另一方面,学术评价体系也应淡化“论文署名地位”的功利化逻辑,把注意力更多放在研究内容与创新价值上。

中国社科院刘宁研究员就提出,人文学科完全可以借鉴理工科的署名机制,这样既能防止“导师挂名一作”,又能保证学生稿件的可信度。

总体来看,“不接收本硕生一作”并非孤立事件,而是学术出版系统中多重压力的叠加结果。期刊需要保持影响力,编辑要在有限资源下取舍,而学生和导师又处在评价体系的漩涡中。