在加州大学伯克利分校,有一门课几乎每个 CS 专业的学生都绕不过去:CS61A Structure and Interpretation of Computer Programs。

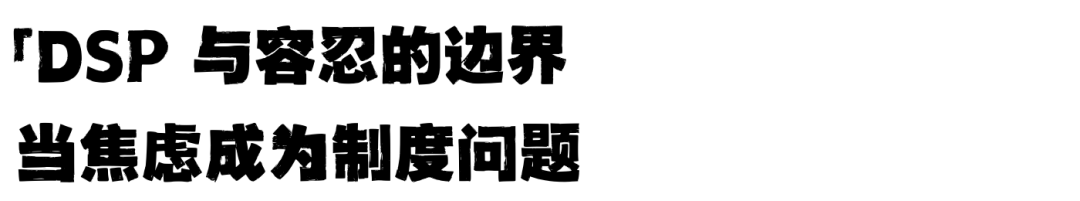

这门课是伯克利计算机科学的入门,却被学生戏称为“地狱开局”、“智商检测仪”。而就在最近的第二次期中考试之后,整个r/berkeley版块彻底炸开了锅。

一篇标题为“That CS61A midterm 2 was the hardest shit I’ve ever seen”的帖子火速登上热榜,评论区哀嚎连连:

“我学的是Python,不是神秘学!”“感觉考题是出给GPT-6的,不是人。”“我考完之后只想申请DSP。”

这里的“DSP”并不是指某种算法,而是Disabled Students’ Program(残障学生支持项目)。在伯克利学生语境里,它成了半个梗 —— 考试太难时,大家会开玩笑地说“我现在需要申请 DSP”,意思是“我需要精神上的紧急救助”。

但这次,学生们的“精神创伤”似乎真的到了临界点。因为就在考试当天,考场里陆续出现了一些离奇的、甚至让人震惊的现象。

有帖子写道:

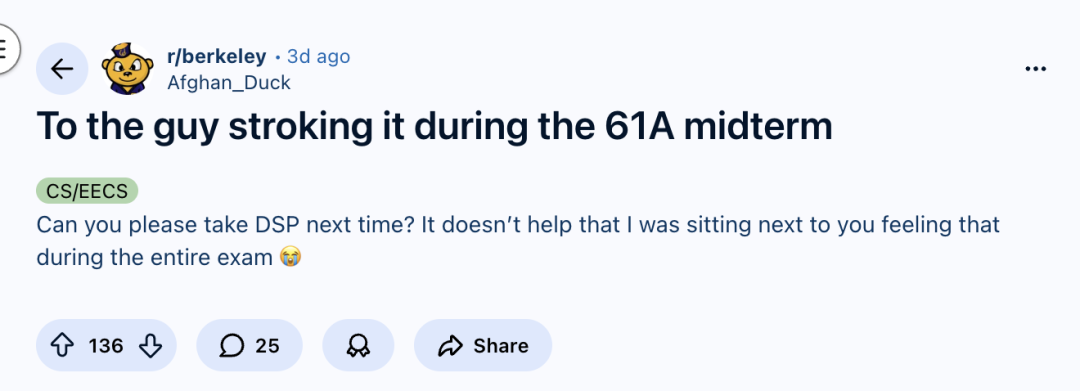

“To the guy stroking it during the 61A midterm.”

另一篇是:

“To the guy grunting during the CS61A Midterm in Dwinelle 145.”

还有童鞋用极为“学术”的语言提示:

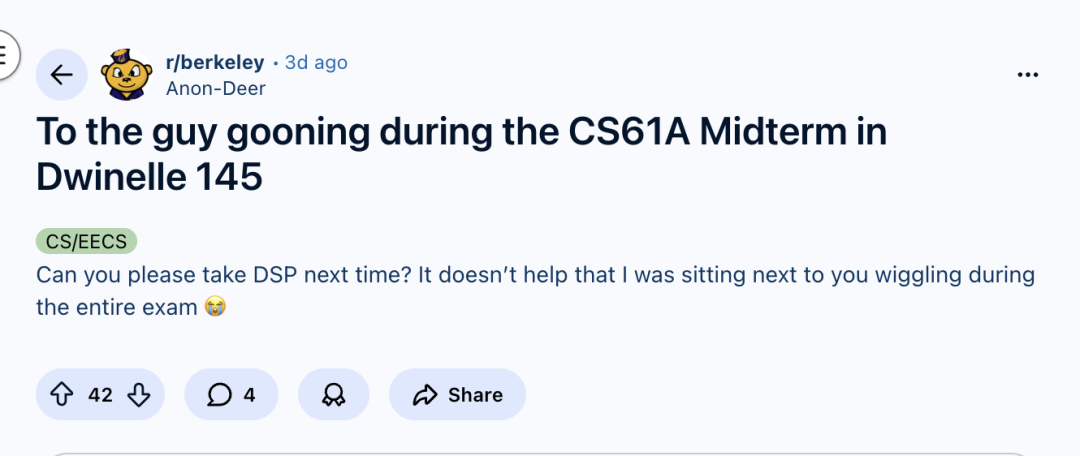

“To the guy gooning during the CS61A Midterm in Dwinelle 145”

“stroking”、“grunting”、“gooning”,这三个词放在一起,画面感实在是过于强烈,让人不得不怀疑:这场期中考试的难度,让强如伯克利的天之骄子们也不得不面临精神与生理双双崩溃?

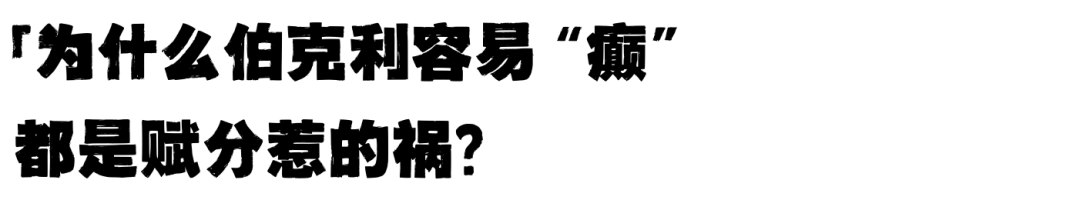

在伯克利,CS61A 几乎是每个理科生的通关仪式。

这门课的课程内容起源于 MIT 的那本传奇教材Structure and Interpretation of Computer Programs(SICP),它的前言写着一句话:“This book is about the magical feeling of understanding.”但对许多学生来说,这种“魔法的感觉”更像是一种诅咒。

Reddit 上就有“劫后余生”的老学长吐槽:“到现在我都能梦见那只 Python function 的递归结构”;“学完61A后,我能理解人工智能,但无法理解自己为什么还没退学”。

这门课的作业量惊人,编程题常常需要上百行逻辑推演。但更夸张的是,它居然只是一门“入门课”。也就是说,很多人还没完全弄清“函数是什么”,就要去写“递归函数套娃、 lambda 表达式嵌套、再套上装饰器”的代码。

因此,每年 CS61A 的期中考试都像是一场心理学实验。你能看见一群学生在凌晨的 Dwinelle Hall 排队进场,脸上是那种只有“过度学习”才能带来的空洞与平静。感觉就像是考前吃了两片 Adderall,然后正在和活过来的代码亲切交谈。而在今年的期中之后,这些怪异的“考场事件”似乎正式成为了伯克利学术压力的物理化身。

如果说第一篇帖子的“考试太难”还只是学术灾难,那么接下来的几篇就彻底进入了荒诞文学的领域。

那一连串标题在r/berkeley版块上像是某种三幕剧:

* To the guy stroking it during the 61A midterm* To the guy grunting during the CS61A Midterm in Dwinelle 145* To the guy gooning during the CS61A Midterm in Dwinelle 145

“stroking it”,这是吃瓜群众们第一眼看到就会“精神抖擞”的短语。结合语境,它大概率暗示自慰或性行为。虽然没人能确证现场到底发生了什么,但这个帖子在一周内一直挂在 r/berkeley 版块 top 之列,堪称“伯克利史上最生理性的考试时刻”。

“Stroking it”

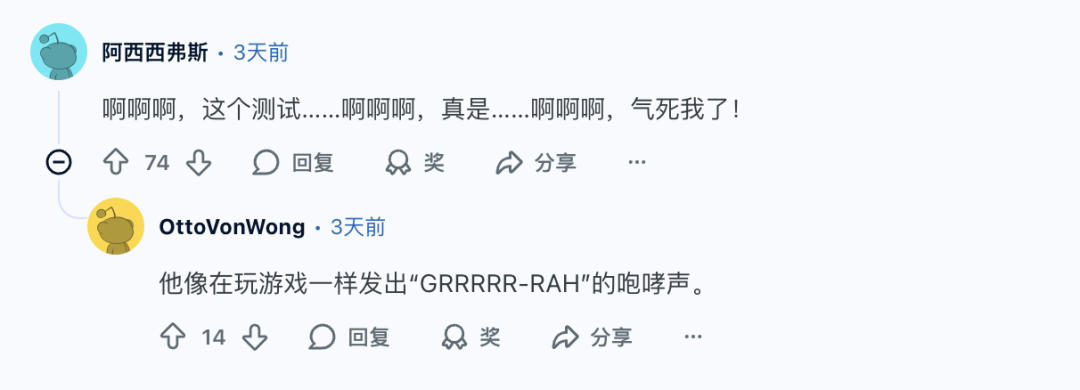

第二篇里的“grunting”,这个词一般指低沉的喘息、紧张的吼声。有童鞋奇怪,考试和低吼有啥关系。于是评论区立刻有段子手兼大侦探当场重现了当时的场景:

可能是觉得光有描述还不够有画面感,还有大佬请来了酷爱在击球时低吼的网球大师纳达尔来让这一场景更具视觉冲击力。

于是“grunting”成了另一种象征:焦虑的呼吸、理智的裂缝。在考试的极度专注中,身体开始越界地参与:紧绷、抽搐、低吼。那场面简直就是一种原始的“求生本能”在知识密度面前被激活。

至于最后一篇帖子,则让这场黑色幽默的达到了顶点:“gooning” 是一个极具网络亚文化色彩的词,源自色情语境,意指陷入一种近似催眠的自慰恍惚状态,介于“性亢奋”和“意识出走”之间。(可能有点像刚刚事后的“贤者时间”?)

不过这篇帖子的楼主大概只剩下满满的无奈了,要不然也不会说出:兄弟,不行你下次还是申请DSP吧,整场考试你都搁那扭来扭去我真的会谢。

从“stroking”到“grunting”,再到“gooning”,这些词构成了一种令人哭笑不得的心理演化:从焦虑到失控,再到精神出窍。当然这只是考场八卦,但也是一场群体性的自嘲。

心理学上,这类现象有相当明确的解释:

Test anxiety(考试焦虑):高度竞争环境下的应激反应,可能导致身体紧张、呼吸紊乱,甚至出现奇异行为;

Performance pressure(表现压力):在精英院校中,学生普遍认为“成绩=自我价值”;

Perfectionism stress(完美主义应激):当智力被当作社会资本时,任何失败都被感知为“人格崩塌”。

这些帖子荒唐到近乎喜剧,但笑声底下却是集体的紧绷。他们其实不是在发癫,他们只是学得太刻苦了。

当Reddit上开始出现“take DSP next time”的调侃时,外校网友可能一头雾水。

DSP,全称 Disabled Students’ Program(残障学生支持计划),是伯克利为心理、认知或身体障碍学生提供的学术便利机制。

它允许学生在考试中获得延时、独立空间、额外休息等 accommodations。原本是包容机制,却在伯克利CS系的环境下被赋予了新的社会语义。

在评论区“take DSP”成了一种半真半假的玩笑。表面上是在调侃,实际上反映了一个微妙的现实:伯克利的课程强度让精神支持成为常态性需求。在这种氛围里,焦虑不再是个别症状,而是一种结构性的存在。

比如下面这条高赞评论,颇有“I don't need any more sex, cause the exam fucks me everyday”的风采。

但这也确实这也带来了制度性的紧张。有学生就抱怨:“DSP should be about disability, not burnout.”这其实就是心理学所说的“竞争性焦虑”(competitive anxiety):当每个人都在极限努力中挣扎时,对他人的便利会被下意识地解读为“不公平”。所以“DSP”在某种意义上成了学术压力体制的注脚:它既是关怀的体现,也暴露了精英教育系统的容忍边界。

要理解为什么伯克利CS61A能逼出“stroking”、“grunting”、“gooning”三部曲,就得先理解伯克利式疯狂的制度与文化结构。

作为全美最具竞争性的项目之一,伯克利每学期有上千学生挤进 61A,只为争取一个“往CS主修晋级”的资格。问题是,这门课的成绩并不是绝对评分,而是曲线制(grading curve)。

这有点像部分地区高考的赋分制,简单说,就是不是看你考多少分,而是看你在别人中排第几。

举个例子,假设某门课期中考试满分100分,全班平均分是 70。教授决定按照正态分布打分(即“曲线制”):

前10%的学生 → A

接下来的20% → B

中间的40% → C

再往下的20% → D

最后10% → F

于是就算你考了89分,如果大家都考得很好,你可能只能拿到 B;反过来,如果全班都炸了,你考了66分也可能拿 A。

这意味着,只要有一群人卷到极致,你即使考得不差,也可能被压在曲线之下。于是焦虑被制度化、比较被常态化,而所谓“教育公平”被转化为一场零和竞赛。

而在伯克利这种成绩膨胀严重的名校里,你大概率不会见到65分得A的后一种情况,“卷王互相伤害”才是曲线制下最合理的场景。

到最后,努力不再是一种学习方式,而成了证明自己属于这个阶层的仪式。于是,当有人在考场里“崩溃”,大家的第一反应不是同情,而是:“我理解他。”

计算机科学科研项目