每个国家都有属于自己的文化和习惯,东亚圈之间都少不了文化差异,更别说中美这两个隔着太平洋的国家了。

有时候最让人水土不服的往往不是啥大事,反而是日常生活中细微的文化差异。

来源:小红书

从空调温度到洗衣机洗万物,从小费文化到穿鞋上床,这些看似微不足道的小事,却成了无数留学生的共同吐槽点。

接下来老师就为大家总结一下留学生到了美国最为震惊、最常吐槽的文化差异,看看是不是说到你心坎里了?

空调温度开的太低

如果要用一句话来总结美国的空调温度,那大概是:夏天冻死,冬天热死。

据说美国一年四季都是不关空调的,走进美国商场或其他室内的瞬间,你很可能瞬间被一股刺骨的冷气包裹。

所以美国人夏天为什么这么钟情冷气刺骨的温度?

流传最广的解释有两个:

一种是美国人普遍体格高壮,新陈代谢快,蛋白质摄取量高,确实更抗冷;

另外,在上世纪中叶,空调曾是一种奢侈品。公共场所开得越冷,就越能彰显财力。久而久之,这种冷即是富的文化心理,就被传承了下来。

面对这种情况,聪明的留学生总会常备一件外套在包里,毕竟谁也不想在盛夏八月的图书馆里冻得瑟瑟发抖。

永远喝冰水

对于最最注重养生的我们中国人来说,喝热水简直是刻在DNA里的习惯了。

但在美国,无论什么季节,餐厅永远只提供冰水。即使你穿着羽绒服,感冒流鼻涕,刚从风雪中走进餐厅,服务员依然笑着递上一杯冰水,还贴心地加满了冰块。

在美国人看来,喝热水很奇怪。他们从小就习惯喝冷水、吃冷沙拉;而我们从小被教育要喝热水,对身体好。

这种差异既是生活习惯的不同,也反映了两种文化对健康的理解的不同:东方讲养生,西方讲科学;我们相信温补,他们信仰自然平衡。

于是,喝水这件小事,成了文化身份的象征。每次看到有同学从背包里掏出保温杯并且里面装满了冒气的热水时,你就知道那一定是中国人。

小费文化

在各种吐槽美国文化的帖子下面,小费文化是被提及最多的。

来源:小红书

毕竟在中国,我们习惯了标价多少就付多少。而在美国,上到吃饭,下到买杯咖啡,都需要额外再掏一笔钱。更让人困惑的是,不同场合的小费比例还不一样。

现在,点餐App和支付系统甚至在结账时自动弹出小费选项:15%、18%、20%,选最少的感觉好像有点不太友善(虽然也不少了),选最多的自己又肉疼。

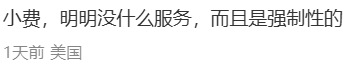

当面打开礼物

中国人收礼物讲究含蓄和礼数。收礼前要推辞,收礼后要等客人走了再拆。而美国人恰恰相反,他们喜欢当众打开。

美国人不仅喜欢当面打开礼物,每打开一个还会大声念出送礼人的名字,然后当场发表感言。

美国人当众拆礼物的逻辑很简单,他们认为这样表达感谢更直接、更真诚。两种礼仪没有高低之分,只是表达情感的方式不同。

公共厕所缝隙太大

美国公共厕所的缝留的很大,有人说是为了方便查看里面的情况,但是真的让人很不习惯...

来源:小红书

甚至遇到社牛的熟人,还能就这么聊起来,请问哪个i人能受得了这个情况。

来源:小红书

于是,对于美国的公共厕所,你会经历这样的心理变化:

第一次进去:震惊,这缝怎么留这么大?

第二次进去:惊慌,对面那个眼神是冲我来的吗?

第三次以后:认命,拿包堵缝+快速解决。

来源:小红书

美国公共厕所的门缝能让你清晰看到外面排队的人有没有笑容。有人说这设计是为了防偷窥,但对偷窥者来说根本不用偷窥!

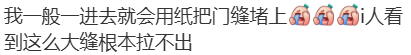

洗衣机洗万物

大部分美国人不会每天洗衣服,一周穿下来的衣服会集中起来,周末才丢到洗衣机里,这个过程叫做do laundry。

有些美国的公寓楼不配备洗衣机和烘干机,而是共用洗衣房或者一周去一趟自助洗衣店。美剧《生活大爆炸》中也常有Sheldon在一楼大厅洗衣房do laundry的场景。

由于美国人经常把一周的衣服都堆到一起洗,他们会把袜子也一起扔进去,甚至还有人会把鞋也扔进去一起洗。一想到用的洗衣机不知道洗过多少人的鞋就难受…

不脱鞋上床

另外一个关于鞋的文化冲击就是美国人他们竟然“不!脱!鞋!上!床!”。

在美国,很多人不仅进门不脱鞋,上床铺上也不脱鞋。无论是客厅、厨房,甚至卧室,可能鞋子都被视为身体的一部分。

看来美国人是真不觉得鞋有啥脏的!

一言不合就关门

普通餐厅晚上九点就闭店;超市十点关门;药店八点打烊;周末下午三点,想去剪个头发,店员看你一眼:“对不起,我们只营业到两点。”

美国公共部门效率低也几乎是所有华人的共识,去银行办卡,排队一个小时;去医院挂号,等上半天;打客服电话,一遍又一遍听“您的来电对我们很重要,请稍后”。

那种“我不急,你急也没用”的佛系节奏,足以让习惯了中国式高效的我们崩溃。

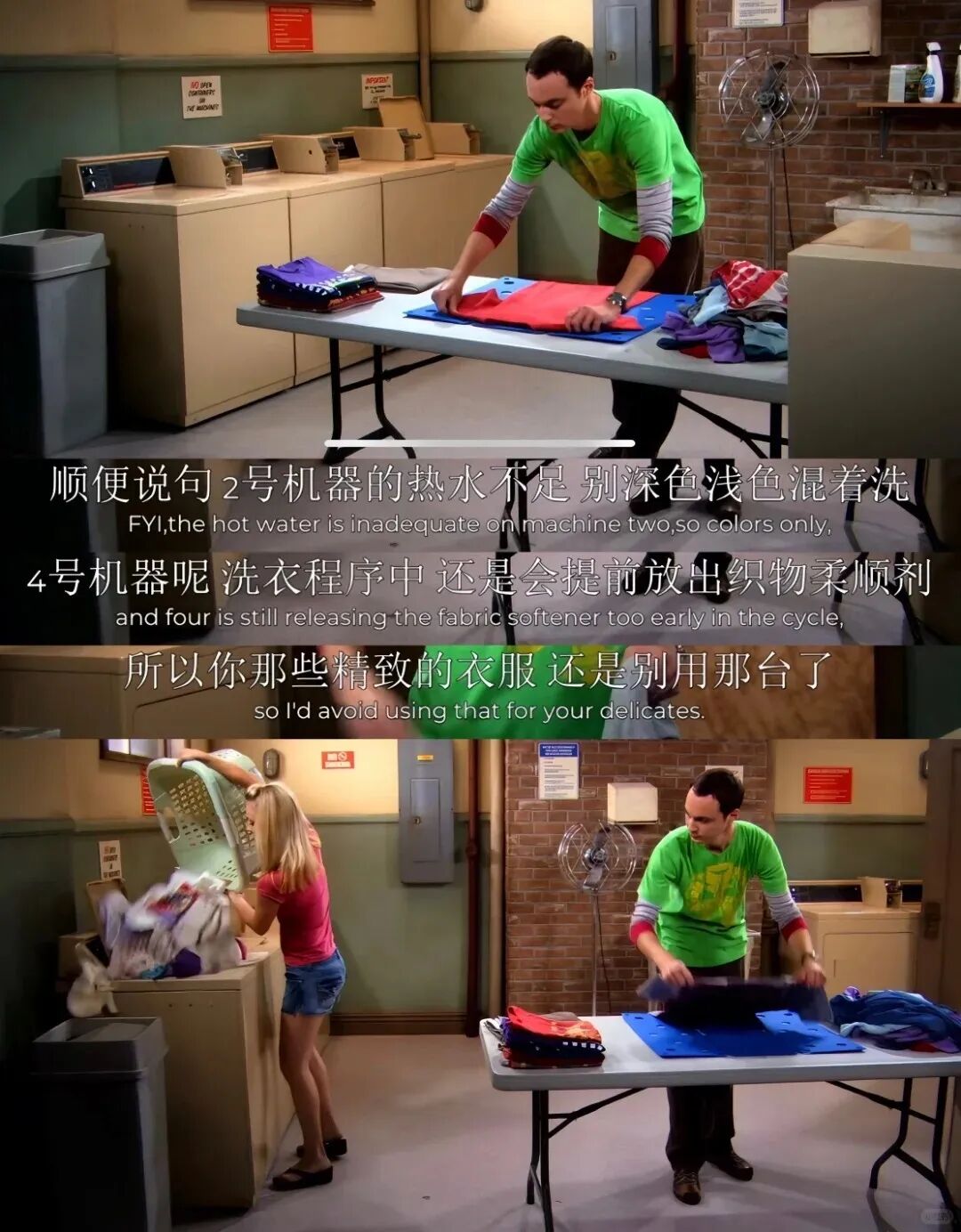

不要随便叫救护车

在美国看病,最让人焦虑的不是病情,而是账单。一次急诊,账单可能上千美元;一瓶止咳糖浆,可能就要几十刀。

很多留学生第一次去医院,被收了巨额费用后,才知道什么叫“健康是最贵的奢侈品”。

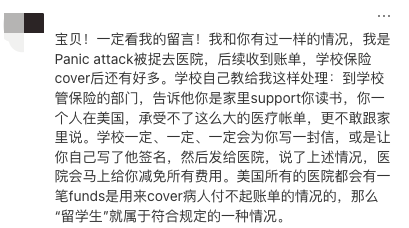

来源:小红书

但也有人分享,除了保险等措施,收到天价账单之后不要急着付钱,是有argue的空间的!

另外,除非是非常危急的紧急情况,否则在叫救护车之前,一定要确认别人是否需要救护车。因为这份账单可能会花掉一个人多年的积蓄。

应对文化冲击的策略

尊重并理解

文化冲击是留学经历的必修课,每一次的不适都是成长的契机,尝试尊重理解不同和差异。

保持开放的心态

尝试理解差异背后的文化因素,比如美国人当面拆礼物是为了更直接地表达感谢,穿鞋进屋可能与整体环境清洁度有关。

尝试找到平衡点

既不是完全抗拒,也不是全盘接受,而是在碰撞中找到属于自己的平衡。比如坚持喝热水,但也能接受美国朋友递来的冰水;在自家坚持脱鞋,但尊重美国朋友穿鞋进屋的习惯。