常年稳居全球前70的名校,将全面退出全国普通高等学校统一招生计划,正式加入"单独招生"阵营。这意味着延续多年的"港校统招双雄"(港中文+港城大)格局彻底终结,香港中文大学成为"港八大"中唯一坚守统招路径的院校。

消息一出,不少计划申请港校的家庭瞬间陷入迷茫:统招只剩"独苗",自主招生阵营再添强将,不同课程体系的适配性有何变化?尤其是成绩中等的"普娃",既拼不过学霸的高考高分,又没接触过国际课程,该如何在新形势下找到突围机会?

今天就用最接地气的解读,拆解港校申请的新逻辑,帮不同层次的学生找准升学赛道。

先搞懂政策本质:不是"门槛升级",而是"机会重构"很多家长看到"港城大退出统招"就慌了,担心申请难度飙升、机会变少。但仔细拆解政策细节会发现,这次变动对多数学生其实是"利好大于压力"。

1. 统招与单招的核心差异,终于说清了先给大家理清楚两种招生模式的本质区别,避免被概念绕晕:

- 统招模式(仅港中文保留):相当于"高考志愿提前批直通车",无需单独申请,填志愿时勾选即可,学校纯看高考分数录取。2024年北京数据显示,港中文不限专业组录取线高达662分,物理组更是达到663分,比很多985院校门槛还高,且北京地区仅招23人,名额稀缺得可怜 。

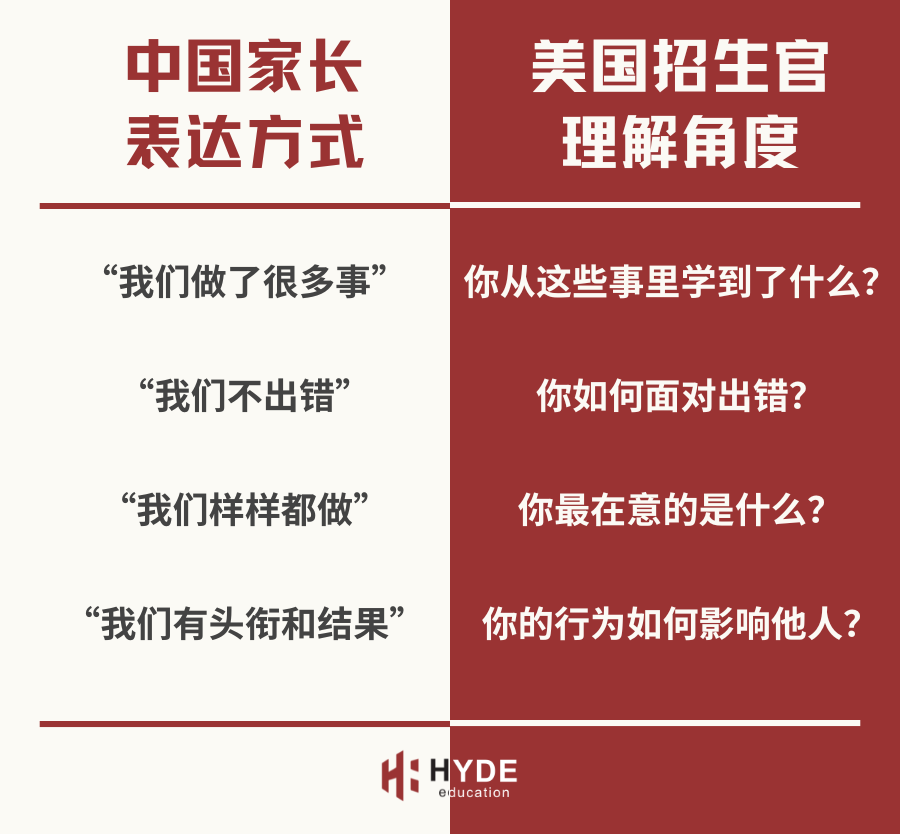

- 单独招生模式(港城大+港大等6校):属于"申请制",不占用高考志愿名额,需要提前网申、提交材料,部分专业还要参加全英文面试。学校会综合评估高考成绩、英语能力、综合素质等,不再是"唯分数论"。比如港城大新政明确,选拔标准更灵活,各省市不设名额上限,不用再和同省考生抢固定名额。

简单说,统招是"一考定音拼高分",单招是"综合评估拼适配"。港城大的退出,其实是给学生多了一个"不依赖高考裸分"的顶尖选择。

2. 新政对三类学生的影响,差别很大不同成绩层次的学生,在新政下的处境完全不同,精准定位才能找对方向:

- 学霸型学生(高考预估650+):多了"双保险"——既能冲港中文统招提前批,又能同步申请港大、港城大的单招,不用再为"志愿冲突"纠结。

- 中等偏上学生(一本线+30-50分):迎来"突围窗口"。以往港城大统招线动辄630+,新政下若面试表现优秀,可能用略低的分数拿下录取,毕竟学校有了更大的自主选拔权。

- 成绩中等学生(二本线-一本线之间):统招基本无望,但单招和衔接路径提供了"曲线救国"的可能。尤其是副学士等路径,用二本成绩就能踏入港校体系,后续仍有升读本科的机会。

课程体系大比拼:哪条赛道更适合"普娃"突围?政策变了,课程选择的逻辑也得跟着变。不是只有A-Level、IB这些国际课程才能申港校,普高、副学士等路径各有适配人群,关键看"性价比"和"适配度"。

1. 普高体系:稳扎稳打,主攻单招"综合分"对没接触过国际课程的"纯普娃"来说,普高体系绝非"劣势",关键要学会"扬长避短",把高考分数转化为申请优势。

- 适配人群:成绩中等偏上(一本线左右)、英语单科较强(120+)、不想额外投入时间学国际课程的学生。

- 突围关键:

- 抓早申窗口期:港校单招通常前一年10月就开放申请,比如港大2025年申请截止到次年6月28日,早提交材料能抢占面试先机 。别等高考完再准备,否则会错过"多元卓越计划"这类提前录取通道。

- 补全"综合材料":普娃的高考分数可能不惊艳,但可以用其他材料补短板——参加英语演讲比赛、做公益项目、写相关专业的研究小报告,这些都能体现综合素质。

- 突击面试能力:单招面试是普娃逆袭的关键。港校面试多为小组讨论,话题涵盖社会热点(如"AI对教育的影响"),重点看逻辑表达而非观点对错。提前做10-15次模拟演练,熟悉全英文交流节奏,能大幅提升通过率。

2. 国际课程体系:精准发力,用"专业适配性"加分A-Level、IB、AP这三大国际课程,在港校申请中各有优势,普娃不用盲目跟风"最难课程",选对体系比硬拼分数更重要。

- A-Level课程:"性价比之王",适合偏科但某几科突出的学生。港校对A-Level的认可度极高,通常要求3-4门科目达到A*-B。普娃可以主攻自己擅长的科目,比如理科弱就选"数学+经济+会计"组合,避开物理、化学等硬骨头。

- IB课程:"综合能力加分项",适合均衡发展、擅长项目式学习的学生。虽然IB总分45分的满分很难,但港校很多专业32-35分就能申请,普娃只要保证核心科目不拖后腿,用CAS活动(创意、行动、服务)展现软实力,同样有机会。

- AP课程:"灵活适配之选",适合普高和国际课程混搭的学生。港校一般要求3-5门AP成绩3-5分,普娃可以在普高课程之外,选修2-3门简单的AP科目(如微积分AB、宏观经济),用"双体系背景"提升竞争力。

3. 副学士衔接体系:曲线救国,给"中等生"留足机会这是最适合成绩在二本线左右普娃的路径,堪称"港校申请的跳板",通过"2+2"模式实现逆袭。

- 核心逻辑:先在香港大学附属学院、香港理工大学专上学院等机构读2年副学士课程,成绩达标后升读港八大本科大三,毕业拿的学位证和直录生完全一样 。

- 适配优势:

- 门槛低:高考二本线+英语90分以上就能申请,部分院校要求更低,完美解决普娃"分数不够"的痛点。

- 成本可控:副学士学费每年5-8万港元,比直接读本科便宜近一半,对普通家庭更友好。

- 过渡平缓:全英文教学环境能帮普娃提前适应港校学习节奏,避免直接读本科的"水土不服"。

- 注意事项:副学士阶段需要保持高GPA(通常3.0/4.0以上),热门专业如金融的竞争会更激烈,自律性差的学生慎选。

普娃升学避坑指南:这3条错路千万别走新政下信息杂乱,很多家庭容易陷入误区,反而耽误了孩子的申请。结合往年案例,这三个"坑"一定要避开:

1. 误区一:非统招不申,错失单招机会有些家长觉得"统招更稳妥",一门心思盯着港中文,却忽略了单招的灵活性。要知道港中文2024年在北京仅招23人,660分以下基本没机会,而港城大单招不设名额上限,只要综合表现优秀就能录取。对普娃来说,"统招保底+单招冲刺"才是理性选择,反正两者不冲突,多一个机会就多一份希望。

2. 误区二:盲目跟风国际课程,反而拖垮成绩看到别人学IB就跟着报,结果孩子适应不了高强度学习,GPA一路下滑。

普娃选课程要遵循"适配性原则":偏科选A-Level,均衡选IB,想混搭选AP,不想折腾就深耕普高+补面试。与其在不适合的课程里挣扎,不如把精力集中在自己能做好的领域。

3. 误区三:忽视英语能力,面试栽大跟头很多普娃高考英语能考110分,但一到全英文面试就"卡壳"。港校单招面试考察的不是语法对错,而是能否用英语清晰表达观点。建议从高一开始每天坚持30分钟英文新闻阅读(如BBC Learning English),周末做1次模拟面试,提前2年准备总比临时抱佛脚强。

2026申请季行动清单:不同年级普娃这样规划政策已明确,现在最该做的是按年级制定计划,把准备落到实处。

1. 高三学生(2026fall申请者):抢时间,抓重点

- 10-12月:完成港城大、港理工等目标院校的网申,提交个人陈述、高中成绩单等材料。

- 1-5月:针对性准备面试,重点练习小组讨论和即兴演讲,可参加专业模拟面试营。

- 6月:高考结束后立刻上传成绩,同步跟进院校面试通知,争取7月初完成面试。

2. 高二学生:打基础,补短板确定课程体系:若走普高路径,重点提升英语和数学成绩;若选国际课程,敲定具体科目组合。

积累软实力:参加1-2个与目标专业相关的活动,比如想申商科就做市场调研项目,想申教育就去支教。

关注早申政策:跟踪港校"多元卓越计划"等提前录取通道的要求,提前和学校老师沟通推荐信事宜。

3. 高一及以下学生:早布局,建优势夯实英语基础:从词汇、听力、口语三方面发力,达到"能流畅阅读英文教材、进行日常交流"的水平。

探索兴趣方向:通过选修课、社团活动找到自己擅长的领域,避免后续选专业和准备材料时盲目跟风。

了解衔接路径:若成绩暂时中等,提前研究副学士等衔接项目的要求,为自己留好"退路"。

专业助力:让普娃少走90%的弯路港校申请新政下,信息差和规划能力直接决定申请结果。

对普通家庭来说,找对专业帮手能大幅提升成功率——我们深耕港校申请多年,能为不同层次的普娃提供定制化解决方案:

- 精准定位规划:结合学生成绩、兴趣和院校新政,匹配最适合的升学路径(普高+单招/国际课程/副学士),避免盲目试错。

- 材料打磨优化:针对普娃短板,帮写有亮点的个人陈述,指导补充适配的软实力材料,让申请形象更立体。

- 面试专项突破:由港校毕业导师带队,通过1对1模拟和小组实战演练,提升全英文表达和逻辑思维能力,往年经辅导的学生面试通过率达85%以上。

- 全程跟踪服务:从网申提交到面试跟进,再到录取确认,全程实时对接院校动态,及时解决申请中的突发问题。

港城大退出统招不是"终点",而是普娃突围的"新起点"。新政下的港校申请,早已不是"高分者通吃"的游戏,选对路径、提前规划、精准发力,中等成绩的孩子同样能叩开港八大的大门。