温耀

深圳南山外籍人员子女学校

IB预估分是36/45;选修的科目是心理学;

申请方向是英港加联申

目前有HKU、UBC、多伦多大学、爱丁堡和华威大学的有条件录取,最终打算去爱丁堡大学

参与项目

《从心理学角度探讨高压社会下青少年“异常”行为的来源与预防措施,多元文化社会中的人类心理功能性障碍研究》

你当时为什么想要做科研?觉得这个课题最打动你的地方在哪里呀?

当时做出这个选择,主要是希望系统提升自己的学术能力。毕竟那时已经是 12 年级,正面临 IB 课程中大量校外评估论文的提交压力,所以特别想通过实际练习来打磨写作技巧,为顺利完成学校课业打下更扎实的基础。

在筛选课题时,我仔细对比了多个方向,发现这个课题的研究内容和我第二年在学校将要学习的心理学课程高度契合 —— 无论是核心理论框架还是分析视角,都有很强的关联性。这种 “提前衔接” 的特点让我格外倾向于选择它。现在回头看,这段研究经历确实起到了预期的作用,不仅让我对心理学相关知识有了更深入的理解,也为后续的课程学习扫清了不少障碍。

温同学同款科研项目

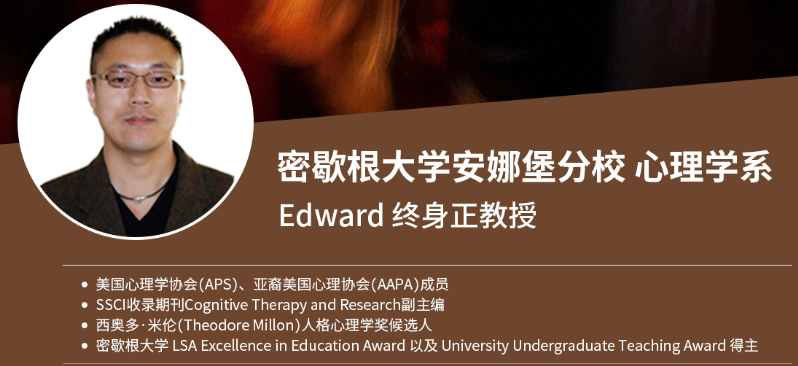

教授介绍:

Edward导师现任密歇根大学安娜堡分校终身正教授,荣获密歇根大学 LSA Excellence in Education Award 以及 University Undergraduate Teaching Award。美国心理学协会(APS)、亚裔美国心理协会(AAPA)成员,SSCI收录期刊Cognitive Therapy and Research副主编,曾入选西奥多·米伦(Theodore Millon)人格心理学奖。Edward导师聚焦学生心理研究与咨询、家庭环境对教育的影响、教育体系内的性别平等、校园暴力等问题。曾任SSCI收录期刊American Psychologist、 Journal of Social and Clinical Psychology副主编,出版科学文章和论作200余篇。研究成果获得《高等教育编年史》、《华尔街日报》等知名媒体争相报道。

项目背景:

美国存在心理学之父罗洛·梅曾提到:人们几乎在人生的每一个十字路口都会遇到焦虑问题。焦虑原本是人类正常的情绪状态,日常生活的组成部分。但是,在现代社会,由于工作生活节奏过快、负荷过大,媒体宣传导致认知失衡,网络虚拟世界过分渗入,心理健康障碍发生的几率与日俱增。许多精神障碍患者由于“病耻感”而讳疾忌医,但有更多的患者选择正视疾病,积极疗愈。项目将在美国名校终身教授的指导下进行,站在生物心理学和文化角度,探究行为健康领域专家如何区分“正常行为”与“异常行为”以及常见心理/精神疾病。学生将通过项目,罗列和区分“常见心理/精神障碍”及其诱因,理解行为健康专家在行为健康研究团队中扮演的角色,为直面和解决现代性精神问题迈出属于自己的一步。

项目介绍:

本项目专注于探索成人现代心理学研究中成年人心理健康、大脑功能性障碍相关的一些主要问题。项目中学生将了解影响世界各地成年人心理健康状况的因素与具体症状,包括社会地位区别、地域文化因素、家庭社交环境恶劣导致的一些病理性行为。项目中将探讨诸如情绪病态波动、过度的紧张与焦虑导致的长期临界状态、压力导致的饮食类病理性行为、成瘾行为与人格分裂等热点心理健康问题。学生在项目学习后,可以选择感兴趣的心理健康问题相关主题(基于教师的批准),进行APA格式的论文论述。心理健康教科书应该为你提供与研究心理健康状况相关的广泛主题/问题的良好参考。

整体参加完之后,觉得集思的这个课题有没有达到你的期望值?

那是肯定的。我感觉我们心理学这个课题对比所有别的项目来说算是最累的项目了:当别的项目的同学都出去玩的时候我们在读文献;别的组还在学习理论的时候我们已经改了好几版报告,所以说当时觉得特别累,但总体而言我感觉是开心的。跟小伙伴们齐心协力一起完成目标是一件特别有成就感的事情~

而且在项目开始前几天破冰认识新朋友的时候特别有意思。在这个项目中我认识了很多来自不同地方不同背景的朋友---我现在还跟其中3个保持着联系呢!

暑期营地打卡

有没有遇到什么困难呢?又是怎么解决的?

现在想想,当时项目里最让人头疼的大概就是分组这件事了。教授一开始说要让我们自由组合成两人小组,目的是想锻炼大家的协作能力,但对我来说,那会儿刚和同学们熟悉起来,彼此还不太了解,对分组完全没头绪,心里一直七上八下的。

我们一开始试着自己在班里自由排列组合凑组,结果发现真不是件容易事。大家来自不同的地方,学术背景、思考问题的方式甚至对课题的理解程度都不太一样,有时候聊半天也找不到合拍的节奏,有的同学想侧重理论分析,有的更倾向实证研究,磨合了好一阵也没理出个头绪。那阵子真挺郁闷的,有的同学还哭了呢。

好在最后助教老师看出了我们的难处,主动帮我们梳理情况 —— 她仔细了解了每个人的学术基础、擅长的领域,然后根据这些细节给我们做了合理分组。现在回想起来,多亏了这次 “解围”,我们后来才能和搭档默契配合,顺顺利利地把课题推进下去,不然真不知道要卡在分组这关多久呢。

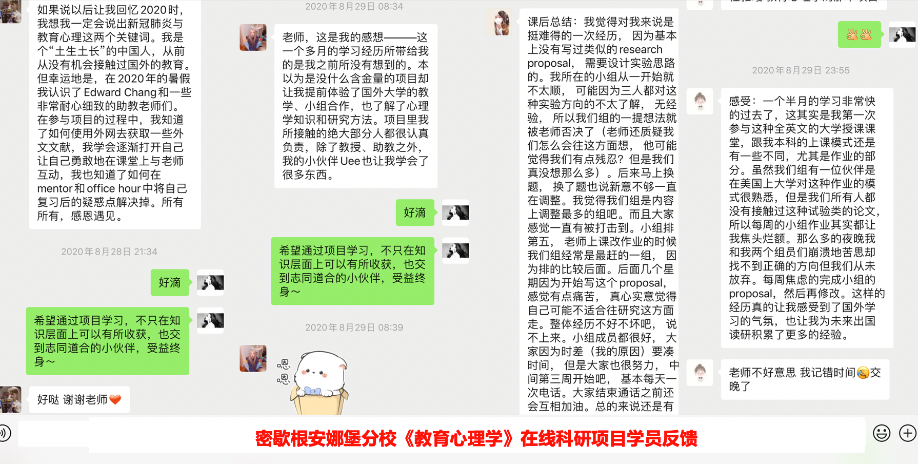

往期学员反馈

final课题和论文的方向是什么呀?对自己的final是否满意,展开讲讲?

我们研究了不同亲子关系与述情障碍(情感表达困难)的关联。当时为了响应了我们教授所概括的内容,也加以研究了抒情障碍与文化相关的关系。最后我的论文也拿了A(好像是97/100)。总体而言,我对我们的结果还是比较满意的。

小组presentation

完整的参加完集思的项目课题,对于你申请/目前学习有什么帮助?给同样准备留学的同学一些建议吗?

我觉得这次科研经历对我明确未来的发展方向起到了至关重要的作用。当时选心理学的时候也只是泛泛学习这个大类,没有仔细决定具体想走的分支。

参加完这次课题研究之后,我慢慢确定:社会心理学就是我想深入探索的方向,这也直接影响了我的大学申请方向。那种 “知道自己要往哪里走” 的笃定感,真的要归功于这次科研带来的启发。

请评价一下教授,论文导师/助教/班主任

我觉得我跟着教授开拓了新的思考方式吧。当时我们的教授跟我们一直强调心理学的研究很大程度是基于西方的社会架构,所以我们必须带着辩证性思维去思考当中很多社会现象和方法在东方社会的适用性。

当时我刚接触这个概念,我其实是很受冲击的。之前从未想过背后还有这样一层文化语境的差异。现在无论是看到社会心理学中的经典案例,还是观察身边的社会现象,我都会带着这种辩证性思维去思考,感觉这次的体验让我收获良多。

有没有一些感悟和自己的故事想跟大家分享的?

在我选择心理学之前其实我对未来也没有过多的想法。我觉得是我在尝试了很多不同的新事物之后逐渐确定了自己不想要什么,从而才能够筛选出自己喜欢什么。所以我觉得大家都可以多多尝试新的事物,这样能够帮助更好地认识自己。

这种通过亲身体验得来的自我认知,往往比别人的建议更有力量,也更能帮我们找到真正适合自己的方向。

相关项目推荐