曾经的我,是一名普通高中的学生,每日淹没在题海和考试排名中,焦虑、压抑,甚至一度怀疑自己的价值。

那时,我无法理解为什么学习变得如此痛苦——明明努力了,却总感觉“学什么不考什么”,成绩起伏不定,精神压力巨大。

直到一次期末考试的彻底崩溃,让我下定决心逃离这种教育模式,选择脱产学习,转轨国际课程并备战雅思。

今日主人公

徐同学就读课程:北京机构彼岸ICC全日制A-Level学科成绩:数学A*/会计A/中文A*

录取院校:墨尔本大学、悉尼大学、昆士兰大学、澳洲国立(金融专业)

一、普高困境

流水线上的学习机器

在普高,学习像一场没有尽头的马拉松,所有人被绑在同一辆战车上,朝着唯一的目标——高考冲刺。

薛定谔的重点

老师常说“这些是重点”,但考试时却总出现“超纲题”或“偏题”。我们不得不花费大量时间刷题,却仍无法预测考试内容,导致学习变成一场赌博。

分数为王

分数是唯一的衡量标准,排名公开,竞争激烈。每次考试后,班级里的气氛都像经历了一场无形的厮杀,成绩下滑的学生会被贴上“退步”的标签,甚至被约谈。

一成不变的课程安排

课程安排固定,学生几乎没有选择权。即使对某些科目毫无兴趣,也必须硬着头皮学下去。这种被迫的“填鸭式”教育,让人逐渐丧失学习的热情。

那时的我,常常在晚自习结束后望着漆黑的夜空发呆,不知道这样的日子何时是个头。

免费领!国际课程规划资料包!

机构名师独家整理,限时开放!资料包内含超实用干货👇

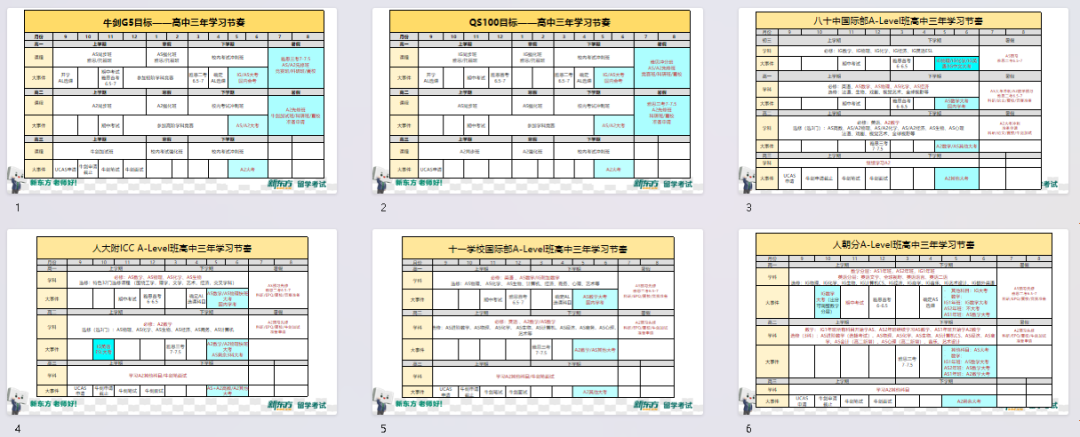

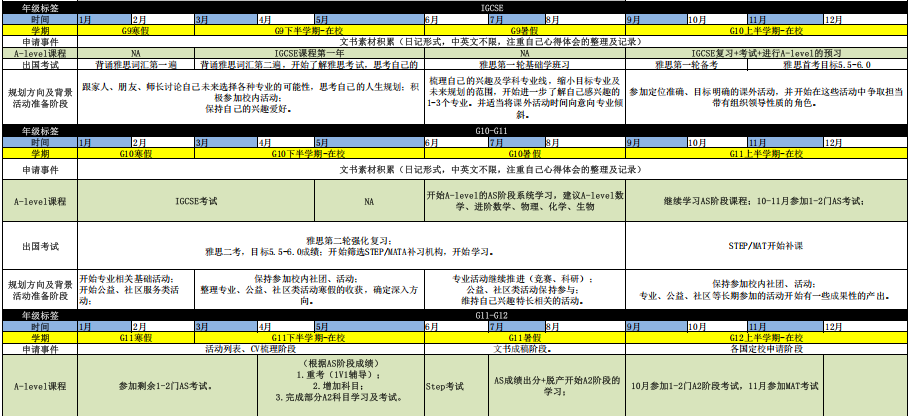

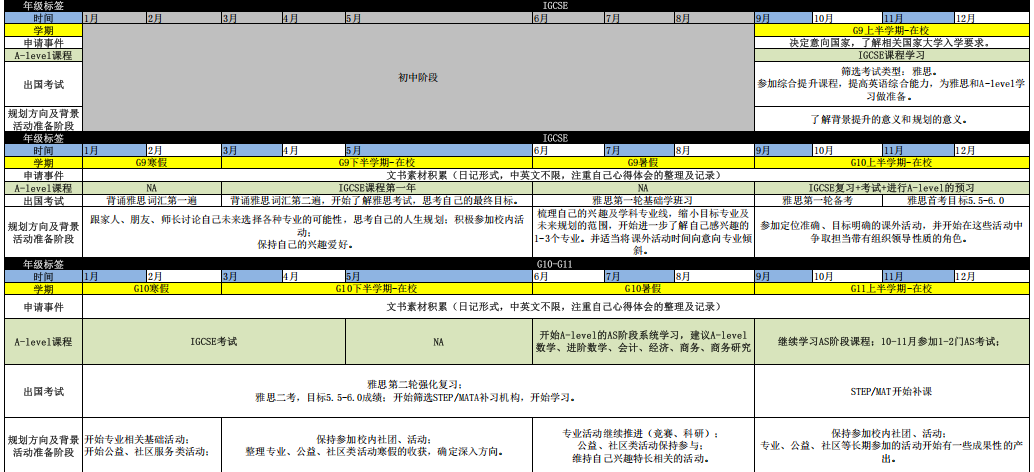

1️⃣牛剑G5院校/专业申请时间轴(不同目标,不同路径,一目了然!)

2️⃣A-Level热门学科关键学习节点(重要考试、竞赛、背景提升时机全掌握!)

3️⃣冲刺英国Top20高中三年规划表(从入学到Offer,清晰节奏不踩坑!)

4️⃣A-Level学科核心词汇&重难点解析(攻克术语壁垒,学习事半功倍!)

二、转轨觉醒

A-Level如何重构我的学习基因

当我决定脱产学习A-Level和雅思时,许多人表示不解:“放弃高考,风险太大了吧?”但只有我自己知道,这个决定让我重获新生。

学科破壁

从普高到国际课程的转变,不仅仅是学习环境的改变,更是思维方式的解放。

A-Level允许学生根据自己的兴趣和优势选择3-4门科目,不必再被迫学习不擅长的内容。国际课程的考试也更注重理解和应用,而非死记硬背。

并且我可以按照自己的节奏学习A-Level课程,不必再被“内卷”裹挟。

我曾经最不喜欢的科目就是语文,我不明白那些长篇大论枯燥的古文在生活中有什么用处,而偏偏它是主科,让我不得不去学。

直到转轨国际课程后,我才发现,学习语文,原来是充满探索和思考的。

再比如,经济学的考试要求分析实际案例,而非默写定义。这种模式让我真正感受到“学以致用”的快乐。

虽然经济学里的某些模型仍然让我头疼,但这并非被迫接受的折磨,而是我自己选择的挑战,所以我有动力在漫漫学习长路中上下求索。

雅思攻坚

在学习雅思时,听力部分一度让我崩溃。

比如Section 1的填空题,看似简单,我却总是填错词——不是拼写错误,就是词性不对,甚至有时候明明听到了答案词,却因为犹豫而错过下一题的关键信息。

在老师的鼓励下,我逐渐找到了方法,成绩稳步提升。

记得有一次做题,题目要求填写“library”,我却写成了“librarian”,仅仅因为没注意题目问的是地点而非职业。

老师没有批评我,而是拿出一套真题,教我如何在读题时预判答案的词性:

“你看,这里有个空前面是‘at the’,后面大概率是名词,而且是地点。听的时候只要锁定类似发音的词,就能快速定位。”

她还让我练习划关键词,比如人名、数字、日期,这些往往是听力中的“路标”,能帮助我紧跟节奏。

渐渐地,我从手忙脚乱变得游刃有余。

“新”老师

在我的“刻板印象”中,老师是绝对的权威,在课堂上提问常被解读为“上课没认真听”。

来到机构后,老师的角色似乎发生了巨大的改变,老师和学生的关系更像是朋友。他们不会用“分数”来评判你,甚至会主动鼓励质疑,鼓励你表达观点,甚至允许犯错。

这种宽松的氛围,让我敢于提问,学习变得轻松而有趣。

我的雅思写作老师就使我获益匪浅。

当我交了一篇逻辑混乱的作文时,她没有打低分,而是用红色批注写满鼓励:

“你的例子很生动,但论点之间缺少连接词。试试用‘However’、‘Therefore’来引导,像搭桥一样让读者跟上你的思路。”

下次作业,她竟画了一座小桥在我的段落旁。而正是这座小桥,把我真正和语言学习连接在一起。

三、成长觉醒录

我最终用数学A*,会计A,中文A* 的成绩拿到了墨尔本大学、悉尼大学、昆士兰大学和澳洲国立金融专业的offer。

当然,除了结果之外,这段经历还给我带来了非常宝贵的思考。

在我看来,高考制度固然有其公平性,但它过于强调标准化,忽视了学生的个体差异。许多有特长但不擅长应试的学生,在这种体系下会被埋没。

国际课程更注重批判性思维和自主学习能力,但也要求学生具备更强的自律性。如果缺乏规划,反而可能陷入松懈状态。

所以对我来说,最大的收获也正在于此:

1、认清需求

并非所有人都适合国际教育,关键在于认清自己的需求。对我而言,转轨是解脱;但对有些人来说,高考可能是更稳妥的选择。

2、找到热爱

这段经历让我明白,教育的意义在于让人找到自己的热爱,并在适合自己的土壤中茁壮成长。教育的真正目的不应是培养“考试机器”,而是激发学习兴趣、培养独立思考能力。

我不再因为一次考试失利而否定自己,因为我知道,学习是一个长期的过程,而非一锤定音的审判。

现在的我,依然会为难题苦恼,但不同的是我不再恐惧,而是充满期待。