我校高中国际课程班(以下简称“国际课程班”)持续深化“大思政”馆校协同育人实践,2025年6月启动与中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称“上硅所”)的深度合作,在邱家军副研究员与国际课程班教师冯彦颖的共同指导下,开展《中国制造·生命之材》馆校协同课程。

该课程作为区级课题《基于核心素养培育的“博物馆+”项目实践研究》的实践载体,以生物医用材料为核心,联动上硅所国家级科研平台及中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称“微系统所”)教育资源,构建贯通“科学探索—技术攻关—精神传承”的全链条育人范式,精准对接上海市“双新”改革对拔尖创新人才早期培养的战略要求。

筑牢科研基石,浸润创新素养

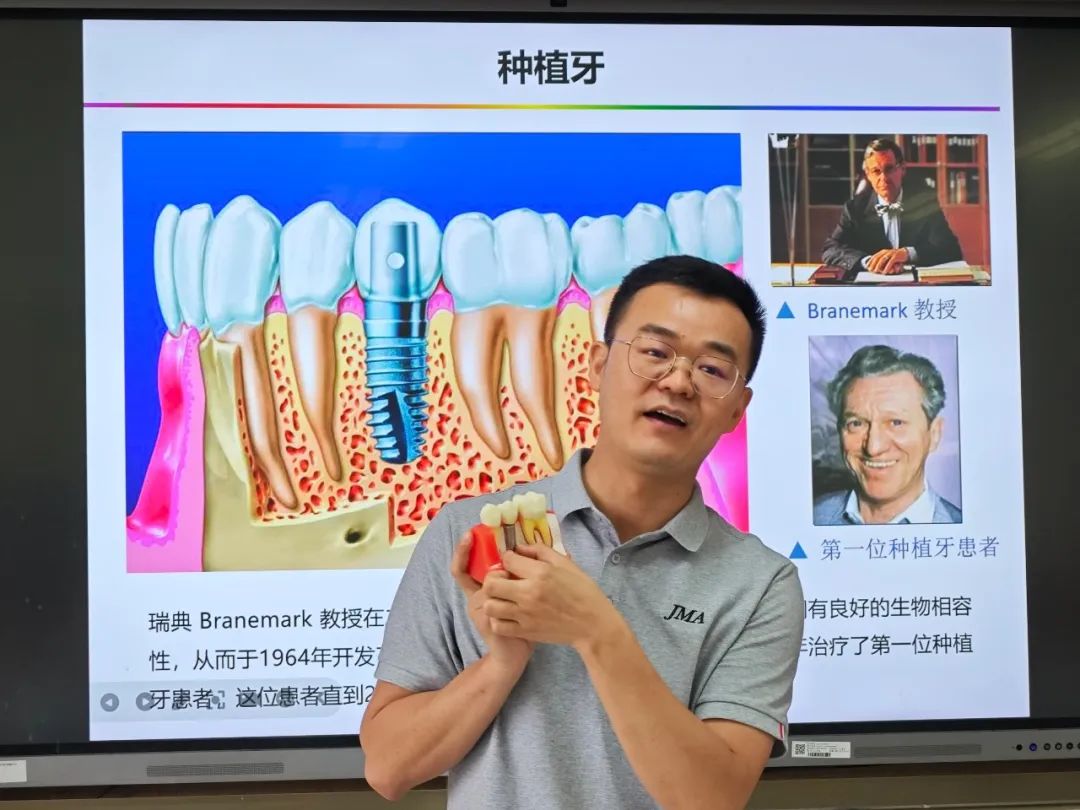

6月下旬,上硅所邱家军副研究员为国际课程班高一学生开设“生物医用材料及其表面改性”系列讲座。课程聚焦牙种植体、人工关节、血管支架三大临床领域,结合国际前沿进展与团队专利成果,解析材料表面特性对生物相容性的核心影响。

邱家军通过典型案例阐释如何从临床需求凝练科学问题,指导学生掌握开题报告框架设计与技术路线推演方法,强化跨学科课题的切入能力与逻辑思维训练,为深度科研实践奠定基础。

实践启智润心,闭环锻造思维

今年7月,部分学生走进上硅所,深入参观了多个前沿课题组。通过羟基磷灰石“耐火纸”实验室及样品观摩,理解材料创新对文明传承的价值;结合微系统所“甲种分离膜”史料,感悟“国家需要就是研究方向”的科研担当,形成科技攻坚的历史纵深认知。

左右滑动查看更多

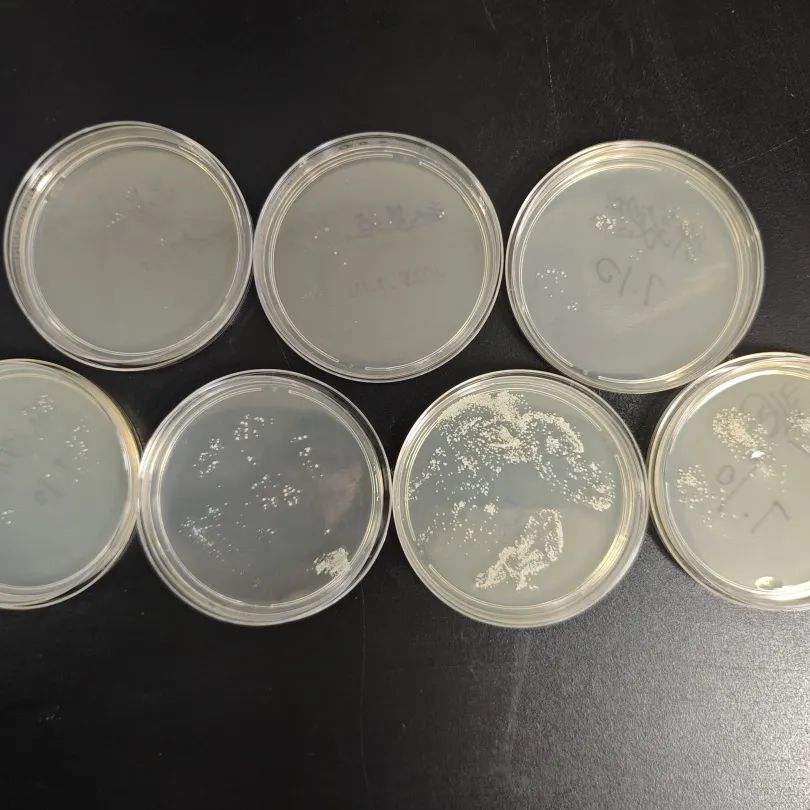

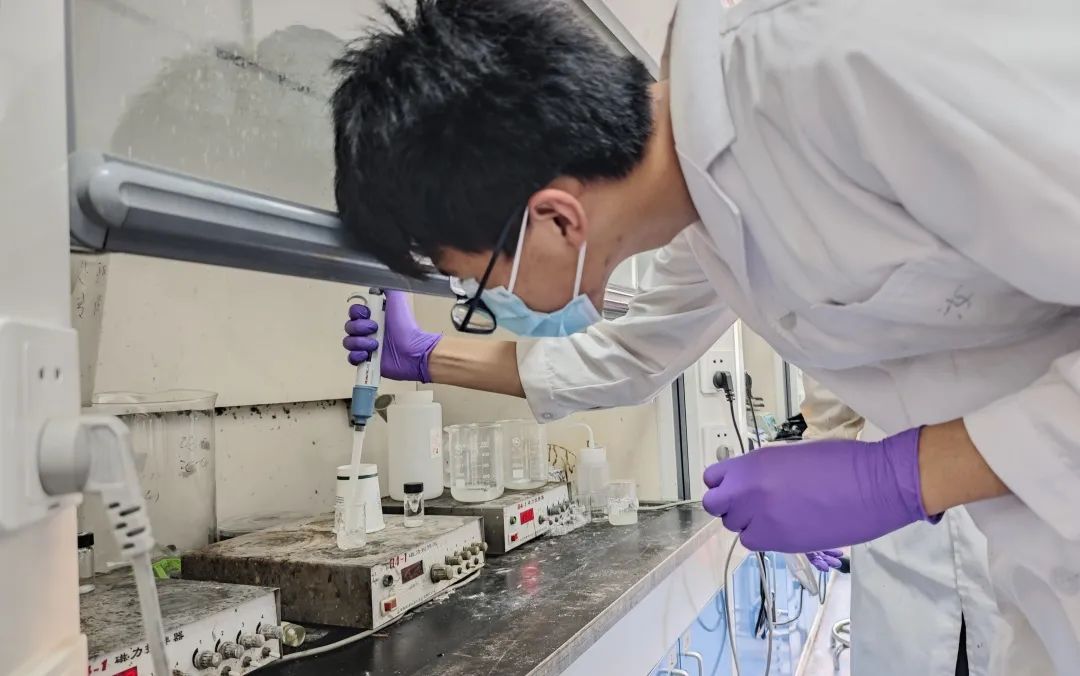

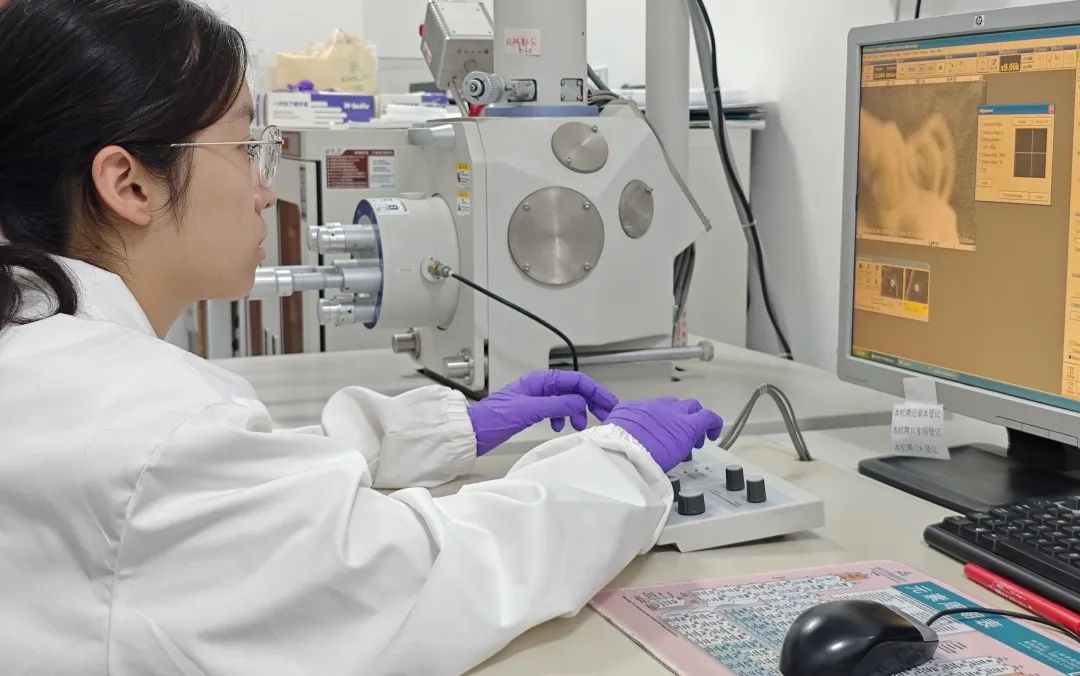

学生们走进上硅所实验室,规范采集手掌表面微生物样本并接种于特定培养基,置于恒温恒湿培养箱内进行培养。通过后续的菌落形态观察与分析,学生直观可视化了人体皮肤表面微生物群落的多样性与生长特性。此外,学生还在研究员全程指导下完成多项标志性实践:

- 操作扫描电子显微镜(SEM)样品杆装载流程,调节观察细胞超微结构;

- 亲手制备载药水凝胶,体验溶液“变身”凝胶的相变智能材料设计过程;

- 通过阳极氧化法为钛片表面镀膜,分析不同电压参数下的镀膜性能区别。

基于实验数据,学生围绕“载药水凝胶性能优化”及“钛基植入体表面改性”两大方向,完成两项延续性课题探究。团队系统开展参数设计、性能测试与数据分析,建立材料特性与生物功能的内在关联模型,彰显高中生在前沿交叉领域的探索潜力。

响应国家战略,构建育人新范式

本次课程是落实教育部“强化跨学科实践,厚植创新人才沃土”指导精神的具体行动,构建了特色鲜明的三维育人路径:以“甲种分离膜”的科技攻关史诗与当代生物医用材料研究对照,将科学家精神深度融入实验场景,筑牢思想根基;通过医学需求与材料特性的交叉分析,培养学生复杂问题系统求解能力,提升核心素养;依托“理论学习—实验操作—课题输出”三阶进阶模式,实现科学思维与工程素养的深度融合,契合“双新”改革对探究性学习与实践能力的高阶要求。

浦外国际课程班此次馆校协同课程,不仅是一次前沿科研实践,更是探索拔尖创新人才早期培养的特色范式。它以国家重大战略需求为导向,以解决真实科学问题为驱动,有效点燃了浦外学子科技报国的理想火种,为服务教育强国、科技强国、人才强国建设贡献了积极的实践智慧。