IB考试将迎来哪些新的变革?

7月初,国际文凭大学预科课程考试(IBDP)迎来了全球放榜时刻。

今年IB大考发生了不少新变化。在经历考前泄题,利用时差漏洞开展跨时区作弊争议等一系列风波,再到IBO推行官方考试改革措施,这场全球性的IB考试由于受到多重因素影响而面临极大的不确定性。

今年的IB考试到底发生了哪些全新的变化?从2026年开始,IB考试又将迎来哪些新的变革与突破?

01、超20万考生参与亚太区领跑全球

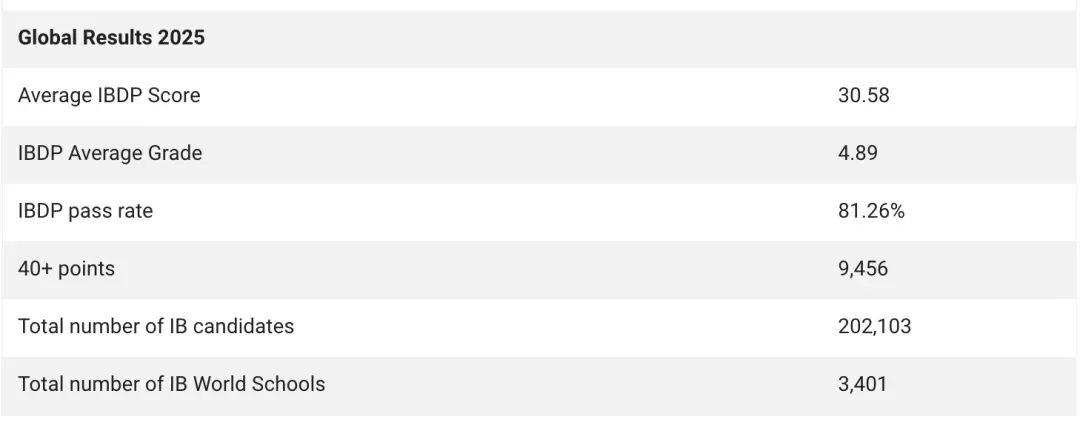

今年,全球有202,103名考生参加了IBDP考试。与去年相比,考生人数增加了9236人,同比涨幅达到了4.8%。

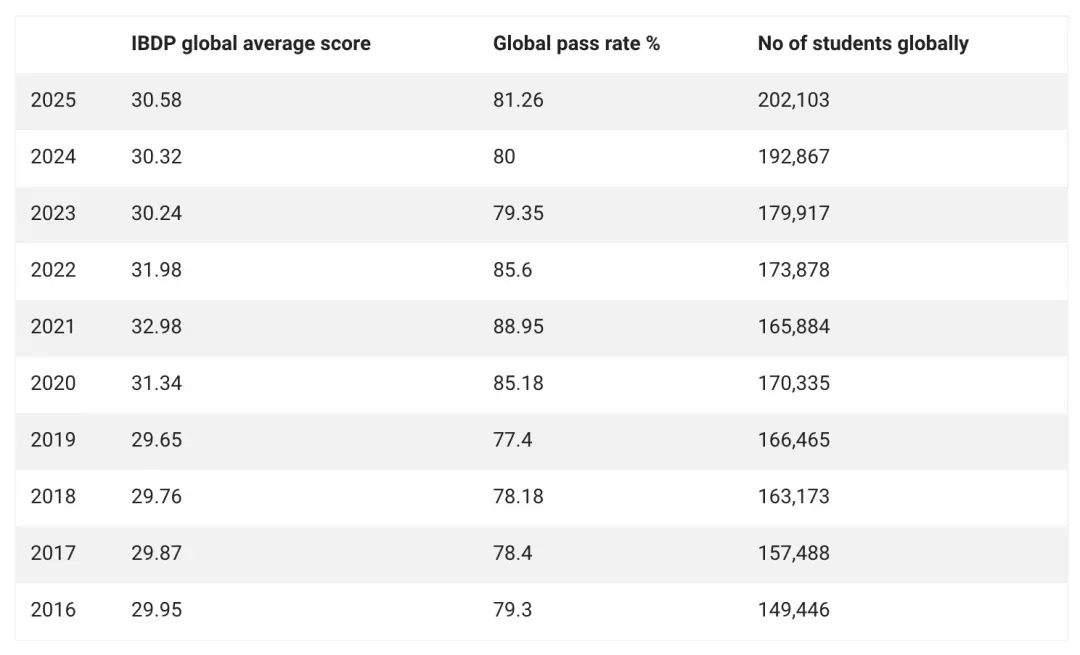

事实上,在过去10年,IB的全球参与人数一直在稳步上升。从2016年的不到15万名考生到2025年的超20万名IB考生,考生人数涨幅超过了35%。

IB体系在全球范围内的认可度在不断提升,尤其是在亚太地区,比如中国、新加坡和印度等国与地区快速普及。这一课程体系在亚洲过去10 - 20年的发展尤为迅速,成为亚洲本土精英家庭为孩子进行教育规划的重要选择。

亚太地区是IBO全球增长最快的区域,授权IB学校的数量和考生人数在过去10年实现了指数级增长。

中国是全球IB发展最迅猛的市场,能够培养孩子区别于传统“高考模式”的综合能力。今年,中国大陆地区共有5157名学生参加IB考试,与往年相比持续增长。其中,顶尖学校的学生平均分普遍远超全球水平的35 - 40分,满分人数开始大幅增加。

从地区来看,上海至少有8名学生获得满分,从全国来看遥遥领先。其中,平和与世外各有3名满分学生,尚德1名满分学生,包玉刚学生的均分在38+,而耀中1名学生获得满分,参加考试的学生均分也达到了34分。

在北京,德威学生均分在38.54分,鼎石有2名学生获得满分,北京BIBS青苗学校1名学生获得44分,创下学校有史以来最高分,还有1名学生以43分的成绩和语言成绩豁免拿到了剑桥的Unconditional Offer。

香港作为全球的国际金融中心,同样有着悠久的IB教育历史,比如英基学校协会ESF旗下的学校、圣保罗等校不仅教学质量高,学生的IB平均分也常年位居世界前列,竞争尤为激烈。今年的香港国际学校直接爆出至少32名满分状元,平均分高达36.72分。

新加坡作为IB教育的另一高地,不仅学术成绩斐然,而且IB项目也与本国顶尖教育体系有着紧密的结合。2025年新加坡学生在IB考试中表现优异,平均分为35.43分,IB均分再创新高,远超全球30.58的平均分。在全球取得满分的3名学生中,新加坡就占了2席,通过率更是达到了95.68%。

在新加坡德威学院,149名学生取得了令人瞩目的36.9平均分,25名学生获得了双语文凭。

02、IB全球平均分未达最高值教师预估分价值几何?

从近年的IB考试情况来看,IB的全球平均分为30.58分,与去年相比略有上涨。但与2021年IB最高平均分32.98分的历史新高相比,今年IB全球考生的平均分仍与四年前存在微小的差距。

IB考生的平均分在那一年达到最高点最核心的原因是受到新冠疫情(Covid - 19)对全球考试体系的冲击以及IBO采取的特殊评估模式有关。他们的最终成绩主要依靠校内评估与老师的预估分,这也系统性的推高了整体分数。

为了应对全球疫情带来的影响,IBO在2021年5月考试季推出了“双轨制”的评估方案。第一套方案采用考试路径(Exam Route),就是学生像往常一样参加全球统一期末笔试,最终成绩由期末考试成绩与内部评估(IA - Internal Assessment)共同决定。

而非考试路径(Non-exam Route)是学生通过一个复杂算法获得最终的成绩:第一部分是内部评估(Internal Assessment, IA),即学生在两年学习期间在老师的指导下完成各项作业、项目或实验报告,由校内老师打分,再由IBO进行抽样、审核与调整。

另一部分是教师预估分(Predicted Grades),即各科老师根据学生在IB学习阶段的表现,如模拟考、平时作业与课堂参与度等,给出对学生最终能力的专业预测分数。

“非考试路径”消除了“一考定成败”的风险与压力,用持续性的校内评估取代高风险的考试,反映了学生两年来稳定的学术水平,减少了“失手”的可能性。

教师预估分比传统考试更有价值的部分主要体现在以下几方面:一、老师对教导了自己两年的学生有深厚的了解与感情,更倾向于相信学生的潜力,给出的预估分也比较积极。二、老师的预估分是基于学生在整个学习过程中的最佳能力判断,而非基于一次考试的表现。

2021年疫情期间的全球IB平均分高分现象引发了大众对于“分数膨胀”(Grade Inflation)的讨论,但必须承认,这是IBO在确保全球学生公平毕业前提下,做出的一个充满善意与人性化的艰难抉择。

03、IB考试步入数字化评估阶段 范式再革新

从2026年开始,IB考试将逐步迈入数字化评估(Digital Assessment)阶段。对习惯了通过纸笔方式书写论述题的学生而言,这次考试变革并非简单的更换“考试工具”,而是需要学生从思维模式到答题节奏都重新适应新的变化。

IB数字化评估对学生的打字速度、逻辑组织能力与电子界面操作熟练度都提出了更高的要求。

这既是机遇,也是挑战。这次变革对参加IB的学生而言,最大的优势在于不再考验学生的字体书写是否工整、卷面是否整洁等等,而且能减轻学生在体能上的消耗,全方位的提高学生的逻辑表达能力。

IBO于2024年正式启动数字化评估转型,并计划于2026年5月开启首次机考试点,允许学校自愿参与适应性测试;而从11月起,全球IB学校可以自主选择机考科目,不分科目同步提供纸笔考试选项,预计在2030年实现全科目数字化。这也标志着IB考试将完成从「纸质时代」向「数字时代」的全面转型。

这次改革的核心驱动力包括:一、技术驱动评估创新;二、应对全球化挑战,如解决跨时区泄题、设备兼容性等问题;三、减少纸质消耗,每年能减少数百吨纸张使用。

数字化评估将分成三个阶段推进。第一阶段为试点阶段(2026年5月),首批共有60所学校参与语言类机考,涉及英语、西班牙语等语言,覆盖近3000名学生;第二阶段为扩展阶段(2026年11月),尤其是科学、数学等科目将逐步纳入机考范围,环境系统与全球政治等科目均已启动数字化改造;第三阶段是全面实施阶段(2030年),最终实现的是DP与CP科目的数字化,涵盖选择题、论述题与实验模拟等多元题型评估体系。

IB考试变革也对IB课程评估方式提出了新的要求。变革领导力课程采用的是项目里程碑与成果评估,校内教师和IBO各承担50%的评估权重。

知识论(TOK)则升级为了跨学科探究,强调对现实议题的解决能力,在科学科目中增加全球科技伦理模块,在数学课程中引入算法思维部分。

随着全球IB考试全面向数字化评估阶段转型,从考试角度来看,IB考试也对学生提出了更高要求。从整体来看,数字素养 + 批判性思维的培养模式也将引领世界各国的国际化教育迈向新阶段与新高度。

从长远来看,我们想提供三点策略供学校、家长和选择IB课程的家长们作为进入国际化学校和备考IB课程的参考:

第一,从DP1阶段开始训练“键盘写作”能力。对于很多学生而言,在此前的备考阶段已经习惯了用笔写作,在机考情况下容易出现“脑快手慢”的情况,因此建议大家在DP的第一年,有意识的练习用电脑进行TOK写作与EE写作。

第二,引入“模拟机考”训练机制,适应数字化环境。学校将组织阶段性模拟机考,模拟IB考试,比如通过40分钟完成一篇Paper分析题,在限定时间内提交TOK小论文(TOK Mini Essay),帮助学生熟悉时间管理与电子提交流程。

第三,善用“数字化优势”优化考试策略与技巧。使用段落结构、逻辑跳转与关键词排布等技巧,让答案以更清晰、结构更合理化的方式呈现,引导学生不在写作上过于拖延,能够保持在真正想清楚之后再开始写作的写作思维与习惯。

因此,IB的数字化变革不仅是技术手段的全面升级,也是教育理念的转型:呼吁我们真正关注学生如何表达思想、清晰组织语言,不再被字迹等因素所影响,导致评分出现误差。

站在IB变革的门槛上,考生与其焦虑未来成绩带来的未知变动,不如将目光聚焦于进行切实的准备,毕竟无论IB考试形式如何变化,对于知识的扎实掌握和灵活运用,才是取得IB考试最终胜利的制胜关键,以不变应万变的方式应对未来,才能在最终的评估中真正完成“脱颖而出”。

近年来,选择IB考试的全球学生人数开始呈现上升趋势,但IB课程的发展轨迹却出现了新的变化,并不仅仅局限于对IB考试成绩的关注,还涉及到整个IB课程体系在国内的接受度、发展趋势以及家长、学生的课程选择逻辑发生了哪些根本的转变。

回归过去十年,在中国的IB学校开始如雨后春笋般涌现,这一点在一线与新一线城市尤为明显。IB课程俨然已成为众多顶流国际化学校的“标配”。

但近年来,随着美国等海外留学目的国政策的变化、经济环境的波动以及留学生出国路径的变化与不确定性的增加,部分开设IB课程的学校也面临着相应的招生压力。这也促使一些家长在择校和选择课程时倾向于保持更加谨慎的态度。这不仅是因为家长们对最终升学结果感到焦虑,还因为选择IB课程与选择A Level等课程相比要面临不同的挑战,因此家长们也需要综合考虑这一课程本身是否适合自己的孩子,从“高挑战、高强度与高投入”等多个维度进行全新的再评估。

另外,在选择IB课程的学生群体中也出现了一些结构性变化。此前,选择国际化学校的家庭选择IB课程主要是因为其具有强烈的“国际化”倾向,但如今多数家庭选择IB课程是出于更加理性与务实的考虑,比如孩子的学术能力、语言基础、时间管理能力以及与未来升学路径的契合度等等。

与此同时,也出现一部分原本打算选择IB课程的学生,开始转向A-Level、AP甚至部分融合课程,作为风险更低、结果更可控的替代方案。

从盲目追求IB课程的国际化到在理性权衡后做出判断,这是国际化教育家庭在IB选择上一个不可忽视的变化。但这并非意味着IB课程吸引力的下降,而是对每个选择IB课程的学生提出了更高的认知门槛要求,而IB考生的变革也反向对学校提出更高的要求,比如在课程适配度评估方面需要做到更适配。

但对于真正适合IB课程的学生而言,这也是一大利好,毕竟这能够帮助学校筛选出一批真正适合进入IB体系学习、具有很强的批判性思维与自我驱动力的学生。在经过大浪淘沙之后,最后真正留下的一定是那些真正适合IB课程的学生,而这也能让IB课程发挥其“精机构识教育”的真正价值。

当IB的考场悄然完成从纸面到云端的跃迁,IB变革的背后是教育哲学的变化,而TOK的思维也不再囿于方格纸的边界,探究开始延伸出新的维度。

数字化让IB的核心价值在算法时代获得了新的表达。知识成为了可交互、可验证与可共创的流动智慧。这场变革提醒我们,学生的学习方式也需要跟上时代的发展,不仅仅是去学习知识本身,更需要永远保持对认知方式的反思与革新。