临近毕业,论文答辩通过的那一刻,很多同学如释重负,但千万别以为从此可以高枕无忧。因为即便是毕业1-3年内,你的论文仍可能被随机“翻牌”,如果抽检不合格可能会被撤销学位!

图源:新浪微博

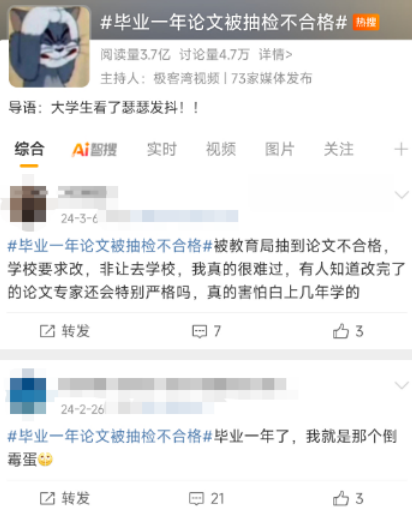

教育部抽检比例规定:

(1)博士学位论文为10%左右,这意味着每10位博士生中就会有1人在毕业后还要面临教育部的论文抽检;

(2)硕士学位论文为5%左右,这意味着每20位硕士生中就会有1人在毕业后还要面临教育部的论文抽检;

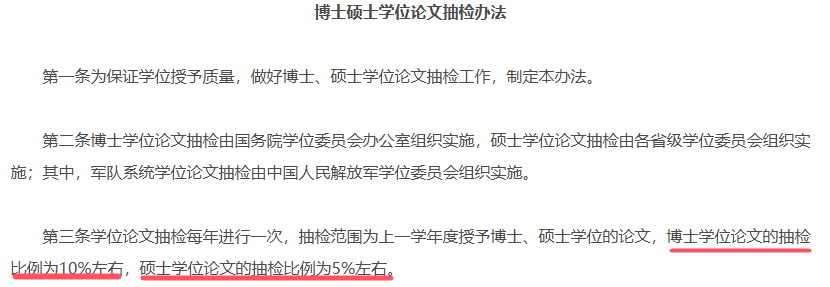

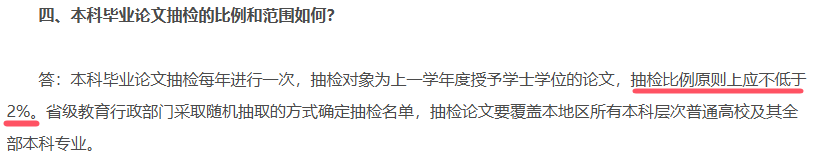

(3)本科毕业论文原则上不低于2%,这意味着每50位本科生中就会有1人在毕业后还要面临教育部的论文抽检。

图源:国务院学位委员会教育部关于印发《博士硕士学位论文抽检办法》的通知

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201402/t20140212_165556.html

图源:教育部教育督导局负责人就《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》答记者问

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202101/t20210107_509029.html

那么,抽检究竟查哪些内容?抽检流程是怎样的?如何规避风险?这篇文章将为你揭开论文抽检的全流程与核心关注点,助你守住学术成果的“最后一公里”。

01、毕业后论文抽检:教育部构筑的长效质量防线

(一)学士学位论文抽检:≥2%

1.抽检范围:所有授予学士学位的论文(含辅修),抽检比例不低于2%,覆盖所有高校及专业。

2.核心指标:

(1)选题意义:是否贴合专业培养目标,是否具备实践或理论价值;

(2)逻辑构建:框架是否完整,论证是否充分;

(3)学术能力:论证过程严密性、研究方法科学性;

(4)学术规范:是否存在抄袭、代写、伪造数据等行为。

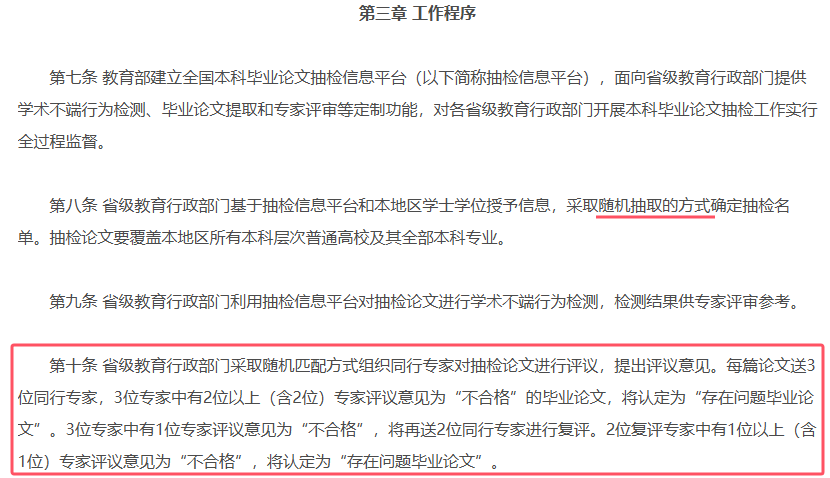

图源:教育部教育督导局负责人就《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》答记者问

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202101/t20210107_509029.html

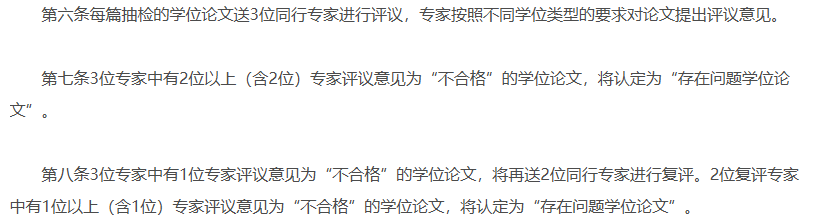

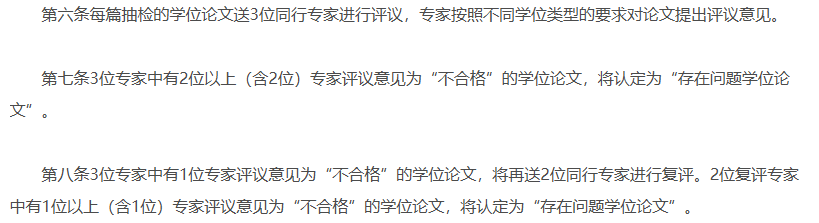

3.评议流程:

(1)初评:3位专家独立评审,2位判“不合格”则直接定为问题论文;

(2)复评:3位专家中若1位判“不合格”,将再送2位专家进行复评,2位复评专家中若仍有1位不通过则最终认定为问题论文。

图源:教育部关于印发《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》的通知

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202101/t20210107_509019.html

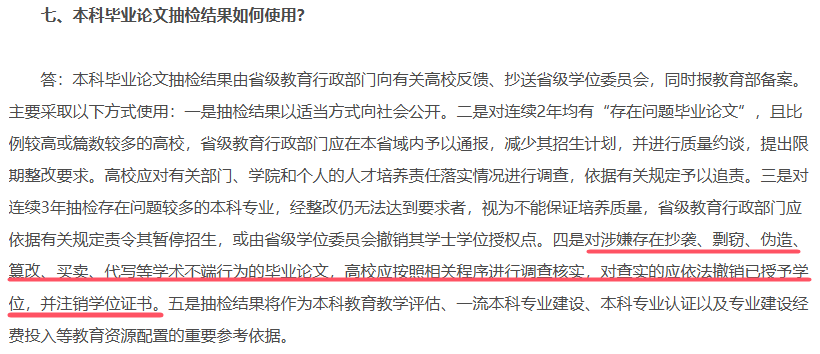

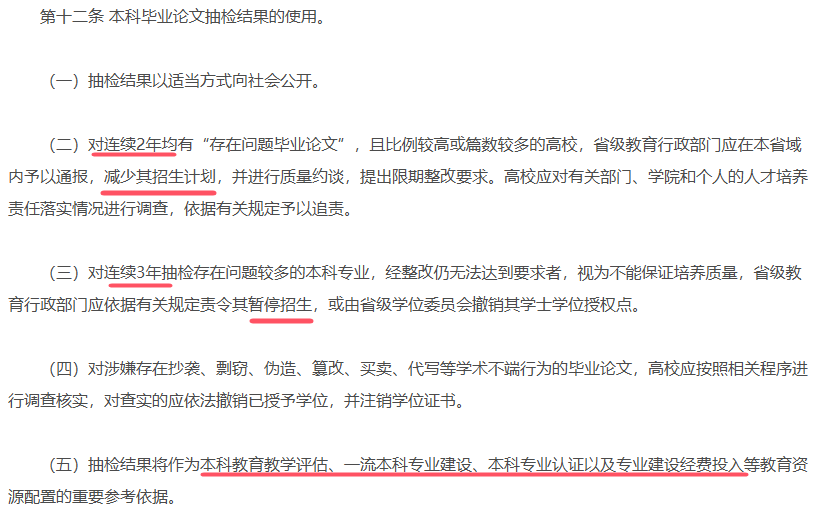

4.后果:

①对学生而言:确认存在学术不端的,撤销学位并注销学位证书。

图源:教育部教育督导局负责人就《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》答记者问

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202101/t20210107_509029.html

②对院校而言:连续2年均有问题率较高的院校,可能被减少招生计划;连续3年问题率高的专业,可能被暂停招生。

(二)硕士抽检:5%左右

1.抽检比例:各省自定,通常为5%左右,对新专业、非全日制、同等学力等群体可能会有所侧重,部分高校对优秀论文实施全覆盖检测。

2.考察重点:

(1)创新能力:考察是否提出新理论、新方法,或在研究视角上有重要突破;

(2)科研能力:包括研究设计的科学性、数据处理的严谨性、技术路线的可行性等;

(3)学术规范:引用是否合规,是否存在AI不合规使用。

3.评议流程:

大致同本科论文评审模式。

图源:国务院学位委员会教育部关于印发《博士硕士学位论文抽检办法》的通知

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201402/t20140212_165556.html

(三)博士抽检:10%左右

1.抽检比例:10%左右,超长学制(学习年限超6年)、导师指导问题论文的博士生可能会有所侧重,部分高校对优秀论文实施全覆盖检测。

2.核心维度:

(1)创新贡献:要求具有重要理论突破或显著技术创新,能够推动学科发展;

(2)科研深度:科研深度:考察研究的系统性、理论建构的完整性及成果的实践转化价值;

(3)学术规范:大致同本硕。

3.评议流程:

大致同上述本科评议流程。有些地区要求博士论文需送3-5位校外专家,若2位以上不通过则直接撤销学位。

图源:国务院学位委员会教育部关于印发《博士硕士学位论文抽检办法》的通知

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201402/t20140212_165556.html

02、毕业前抽检:院校的“内部质检”

作为教育部抽检的前置过滤机制,高校毕业前论文抽检呈现“分层实施、严密度递增”的特征,核心目标是实现“问题论文不出校”。

大多学校会要求所有硕博论文均须参加学校抽检。

图源:上海交通大学研究生院《博士/硕士学位论文盲审/抽检常见问题解答》

https://gs.sjtu.edu.cn/post/detail/Z3M2Mjc=

老师整理了一些比较常见的毕业前抽检流程。

1.本科院校抽检

本科阶段抽检以“合规性审查”为核心。

(1)硬性查重:一般查重率需≤30%,超限可能导致失去答辩资格;

(2)智能格式检测:通过文本解析系统自动扫描封面、目录、参考文献等21项格式要素,错误率超标需返工;

(3)AI检测:试用AIGC检测功能,过度依赖AI生成的论文可能被标记。

2.硕士院校抽检

一些院校采取100%专业自查+20%院内抽检+10%外审的方式。

(1)100%专业自查:导师团队对选题创新性、研究方法合理性进行首轮把关;

(2)20%院内抽检:学院组织专家进行匿名评审,重点考察数据真实性与论证严密性;

(3)10%外审强化:抽取不少于10%的论文送省内外同行专家,专业学位论文侧重应用价值评估,学术学位论文聚焦理论创新。

3.博士院校抽检

(1)双盲送审:隐去作者及导师信息,送3-5名校外专家(一般“双一流”高校要求至少2名博导);

新上岗导师的首届学生、延期毕业博士生、跨学科论文需额外增送2位专家,有些院校还会对延期博士生实施“5+2”送审(5位国内专家+2位国际专家)。

(2)严苛淘汰:有些学校实行“一票延期、两票否决”。

(3)国际盲审:许多“双一流”建设高校试点国际同行评审,随机匹配3名海外专家(至少1人来自QS前50高校)。

03、“水课”为何成为00后的集体焦虑?

(一)写作阶段:守住三条底线(自检建议比院校标准再降5%才比较稳妥)

1.查重底线:本科≤30%、硕士≤20%、博士≤10%;

2.格式底线:使用学校模板,避免手动调整页眉页脚(易错!);

3.AI底线:生成内容占比不超过10%,尽量不要直接拿来主义。

(二)答辩前:预判抽检风险

1.换位思考与自查:用ChatGPT模拟专家提问(例如:“请从抽检角度批判这篇论文”);

2.抓关键再次确认:重点检查摘要与结论是否呼应,数据与结论是否统一。

(三)毕业后:长效防御机制

注意文档存档、备份!至少保存:

①过程性文件:开题报告(含导师批注)、3轮以上修改稿(带修订痕迹)、查重报告(含简洁版+全文标红版)

②沟通记录:与导师的邮件/微信沟通截图(重点标注修改建议落实情况)

③原始数据:实验记录本扫描件(理工科)、访谈录音及逐字稿(文科),保存期建议3-5年(覆盖抽检周期)。

写在最后:

抽检不是“找茬”,而是学术护城河。论文抽检的本质不是为难学生,而是守护学术尊严。

与其事后补救,不如从写作初期就树立规范意识:

(1)提前自查:利用学校提供的免费查重额度;

(2)善用工具:AI辅助≠学术偷懒,合规使用才能事半功倍;

(3)敬畏规则:学术不端的代价远超你的想象——不仅是学位,更是职业生涯的信任基石。论文不仅是毕业的通行证,更是学术人格的终身档案。