导师简介

如果你想申请新加坡国立大学 新媒体学系博士,那今天这期文章解析可能对你有用!今天Mason学长为大家详细解析新加坡国立大学的Prof.Zhang的研究领域和代表文章,同时,我们也推出了新的内容“科研想法&开题立意”,为同学们的科研规划提供一些参考,并且会对如何申请该导师提出实用的建议!方便大家进行套磁!后续我们也将陆续解析其他大学和专业的导师,欢迎大家关注!

教授现任新加坡国立大学传播与新媒体系教授,同时担任校长席位教授(Provost's Chair Professor)和公民科技实验室(Civic Tech Lab)主任。作为亚洲地区公民参与和信息通信技术研究的领军人物,教授的研究重点聚焦于公民参与与信息通信技术的交叉领域,尤其关注亚洲地区的发展与实践。

教授拥有扎实的学术背景,她获得了美国宾夕法尼亚大学博士学位、香港中文大学人文与社会科学哲学硕士学位以及中国南京大学人文与社会科学学士学位。这种跨文化的教育经历为她提供了独特的视角,使其能够深入理解不同文化背景下的传播现象和社会动态。

研究领域

教授的研究领域广泛而深入,主要集中在以下几个方面:

- 公共传播与新媒体教授在公共传播与新媒体领域的研究主要围绕电子协商(e-deliberation)、电子参与(e-engagement)和电子咨询(e-consultation)展开。她特别关注数字技术如何促进公民参与公共事务的讨论和决策过程,开发和测试了一系列促进在线协商的技术平台和工具。

- 集体行动与新媒体在这一领域,教授专注于研究在线集体行动的计算分析、社交媒体与公民学习的关系,以及文化公众及其行动。她的研究揭示了新媒体如何改变传统的社会动员和集体行动模式,以及数字技术如何为边缘群体提供新的表达和参与渠道。

- 当前研究重点目前,教授的研究重点包括:公民科技(Civic technology)、公民科学(Citizen science)、在线协商(Online deliberation)和文化公众(Cultural publics)。这些研究方向体现了她对于技术如何促进公民参与和民主实践的持续关注,尤其是在亚洲语境下的探索和实践。

研究分析

1. 《Intermediated visibility: A case study of creators and MCNs in Singapore》

发表于《Convergence》期刊(2025年第31卷第3期)

文章是教授对新加坡多渠道网络(MCN)市场和内容创作者可见性的深入研究。论文探讨了可见性研究、网络微名人和中介机构在可见性控制过程中的交织关系。通过对新加坡当地MCN和创作者的定性访谈,研究揭示了创作者对可见性的理解(将可见性视为对"朋友"可见和可见性作为数据指标)与MCN对可见性的理解(将可见性视为对"粉丝"可见和可见性作为货币)之间的差异。研究提出了"中介可见性"的概念,指出可见性不仅受平台影响,还受国家、MCN和创作者的中介,以实现"双向可见性"。论文对于理解全球平台主导下的小型媒体市场提供了重要见解。

2. 《Help Me Reflect: Leveraging Self-Reflection Interface Nudges to Enhance Deliberativeness on Online Deliberation Platforms》

发表于2024年CHI会议

研究通过两项用户研究(分别有12位和120位参与者)探讨了不同类型的反思nudge(提示)如何影响在线协商的质量。第一项研究考察了五种不同的反思nudge:角色扮演(persona)、时间提示(temporal prompts)、类比和隐喻(analogies and metaphors)、文化提示(cultural prompts)和讲故事(storytelling)。研究发现,角色扮演、时间提示和讲故事是在线协商平台上最受欢迎的nudge方式。第二项研究更深入地评估了这些反思工具的影响,结果表明这些工具对协商质量有显著的积极影响。特别是,角色扮演促进了平衡和有见解的观点表达,而时间提示则促进了更个性化的观点表达。这项研究为提高在线协商平台的质量提供了有价值的见解。

3. 《Online Deliberation and#CivicTech: A Symposium》

2021年发表于《Journal of Deliberative Democracy》

文章解释了2017年在新加坡举办的"协商与决策制定国际会议:公民科技的跨学科视角"会议上产生的系列研讨会文章的起源。文章指出,在线协商是公民科技的一个重要实例,既为公民服务也由公民参与,通过让公民参与互联网支持的关于公共问题的协商讨论。文章按照从设计决策系统到平台再到具体技术nudge的顺序组织内容,为理解公民科技在促进公民参与和民主实践中的作用提供了重要视角。

4. 《The Internet and New Social Formation in China: Fandom Publics in the Making》

由Routledge出版社出版

该书考察了中国网络用户如何通过技术媒介在网络社会时代形成公众群体。书中研究了互联网如何促使个体通过新的信息和通信技术聚集形成新的社会类别,特别关注了粉丝群体如何形成一种新型的公共领域(fandom publics)。书籍通过对中国电影、电视剧粉丝和在线翻译社区等案例的分析,探讨了娱乐消费者如何通过技术媒介转变为公众,以及这种转变对中国公民社会发展的意义。该书为理解数字时代的社会形态提供了独特视角,被认为是对当代中国研究文献的"精心研究的贡献"。

5. 《Traffic media: how algorithmic imaginations and practices change content production》

2021年发表于《Chinese Journal of Communication》

文章探讨了算法想象和相关实践如何影响中国独立内容提供者的创作。研究通过对23位在流量媒体领域有丰富经验的信息提供者进行半结构化访谈,考察了他们如何在与算法、平台、同行和传统媒体专业人士的互动网络中定位自己。研究揭示了内容创作者如何理解和应对算法系统,以及这些理解和实践如何改变内容生产过程。这项研究为理解数字平台经济下的内容生产提供了重要见解。

6. 《Contesting the intermediary power: How Chinese MCNs interact with platforms, creators, and advertisers》

2024年发表于《Media, Culture & Society》

论文研究了中国多渠道网络(MCN)市场的发展和特点。研究指出,中国拥有全球最大的MCN市场,已发展出多层次的生态系统。通过18次半结构化访谈和行走法(walkthrough method),研究发现中国的MCN可以分为几个不同类别,并探讨了它们如何与平台、创作者和广告商互动,以及这种互动如何影响内容创作和分发过程。这项研究为理解平台作为基础设施的作用提供了独特见解。

项目分析

1. 在线协商项目(Online Deliberation)

这是教授领导的一个主要研究项目,旨在利用在线技术促进公民就公共问题进行协商。该项目由新加坡教育部二级拨款(MOE2013-T2-1-105)资助,开发了一个名为OD_SG的在线协商平台,用于研究新加坡公民如何讨论诸如生活成本上升、交通拥堵、就业竞争和新加坡身份与文化等社会问题。

项目通过一系列实验和实证研究,探索了在线协商的不同方面,包括协商质量的测量、界面设计对协商质量的影响、反思在协商中的作用、以及协商过程中的程序公正性等。研究成果已发表在多个高水平期刊和会议上,如《CHI》、《Journal of Deliberative Democracy》和《Acta Politica》等。

2. 公民科技研究项目(Civic Tech Research)

这个项目探索公民科技的定义、理论、历史和应用。教授和她的团队通过对现有公民科技实践的综述和元评估,提出了公民科技的概念框架和评估标准。该项目由新加坡国立大学合作研究种子基金(R-124-000-112-646)和新加坡国立大学可信互联网与社区中心试点项目基金(R-728-117-002-290)资助。

研究区分了以政府为中心的公民科技(政府利用技术提供服务、公民咨询和数据分析以制定政策)和以公民为中心的公民科技(使公民能够相互连接并与政府合作的平台和应用)。项目特别关注亚洲地区公民科技的发展,以及公民科技的来源、设计、实施和评估。

3. 文化公众研究项目(Cultural Publics)

这个项目研究文化实践如何促进公共领域的形成和发展,特别关注中国网络空间中的粉丝社区和文化参与。

项目的代表性成果包括教授的专著《The Internet and New Social Formation in China: Fandom Publics in the Making》,以及一系列关于中国数字媒体、网络粉丝文化和社交媒体政治参与的研究论文。这些研究探讨了娱乐消费如何转化为公民参与,粉丝社区如何形成一种新型的公共领域,以及这种转变对公民社会发展的意义。

研究想法

1. 人工智能辅助的跨文化在线协商

随着人工智能技术的发展,可以探索如何利用AI技术(如大型语言模型)来解决跨文化在线协商中的语言和文化障碍。具体可以研究:

- AI辅助的实时翻译和文化调适,帮助不同文化背景的参与者更好地理解彼此的观点

- 开发能识别和减轻文化偏见的算法,使协商过程更加公平和包容

- 设计文化敏感的界面和交互方式,适应不同文化背景用户的沟通习惯和偏好

2. 混合协商模式在后疫情时代的应用

- 疫情改变了人们的沟通和参与方式,混合(线上+线下)的协商模式成为未来趋势。可以探索:

- 开发能无缝连接线上和线下协商体验的技术和平台

- 研究如何平衡线上协商的便利性和线下协商的丰富体验

- 探索混合协商中的权力动态和参与不平等问题,以及如何通过技术设计来缓解这些问题

3. 协商式AI治理框架

- 随着AI技术在公共生活中的广泛应用,公民对AI系统的理解和参与变得越来越重要。可以研究:

- 开发促进公民参与AI系统设计和治理的协商平台

- 探索如何使复杂的技术问题可理解,使普通公民能够有意义地参与AI治理讨论

- 研究协商式方法如何提高AI系统的公平性、透明度和可解释性

4. 数据隐私与数字身份在协商平台中的平衡

- 在线协商平台需要收集用户数据以提供个性化体验,但也需要保护用户隐私。可以探索:

- 开发能在保护隐私的同时促进有意义的协商的技术解决方案

- 研究不同隐私设置如何影响用户的参与意愿和协商质量

- 探索如何在不损害隐私的情况下利用用户数据改进协商平台设计

5. 文化算法与公民科技的融合

- 基于教授对文化公众和算法媒介的研究,可以探索:

- 研究如何开发考虑文化因素的算法,使公民科技更适应不同文化背景的用户

- 探索文化算法如何影响公民科技的使用和效果,特别是在亚洲社会中

- 开发能促进跨文化理解和对话的公民科技应用

申请建议

1. 学术背景准备

跨学科知识结构

- 传播学基础:深入学习传播理论、媒体研究和公共领域理论等核心概念

- 数字媒体技能:掌握数字媒体分析方法,如内容分析、网络分析和社交媒体数据挖掘

- 人机交互知识:了解基本的人机交互设计原则和评估方法,特别是与在线协商平台相关的知识

- 计算方法:学习基本的编程和数据分析技能,如Python、R或SPSS等工具的应用

研究方法训练

- 混合研究方法:同时掌握定量和定性研究方法,如问卷设计、实验设计、访谈技巧和民族志方法

- 大数据分析:了解计算社会科学方法,如社交媒体数据分析、文本挖掘和语义网络分析

- 设计研究方法:学习用户体验研究方法,如可用性测试、用户旅程映射和参与式设计等

2. 针对性研究准备

熟悉教授的研究

- 深入阅读核心著作:详细阅读教授的著作《The Internet and New Social Formation in China: Fandom Publics in the Making》以及其他重要论文

- 了解研究前沿:关注教授最新的研究方向,如公民科技、在线协商和人工智能在公民参与中的应用

- 参与相关学术活动:参加教授主持的会议、工作坊或公开讲座,了解其最新研究思路

开展相关研究实践

- 独立研究项目:设计并执行与教授研究方向相关的小型研究项目,如在线协商平台的用户研究、社交媒体上的公民参与分析等

- 技术原型开发:尝试开发简单的公民科技应用原型,展示将理论转化为实践的能力

- 参与社区项目:参与当地的公民科技或数字民主项目,积累实际经验

3. 研究提案准备

创新性研究问题

- 跨领域整合:提出能将传播学、人机交互和计算方法整合的研究问题

- 理论与实践结合:设计既有理论贡献又有实际应用价值的研究项目

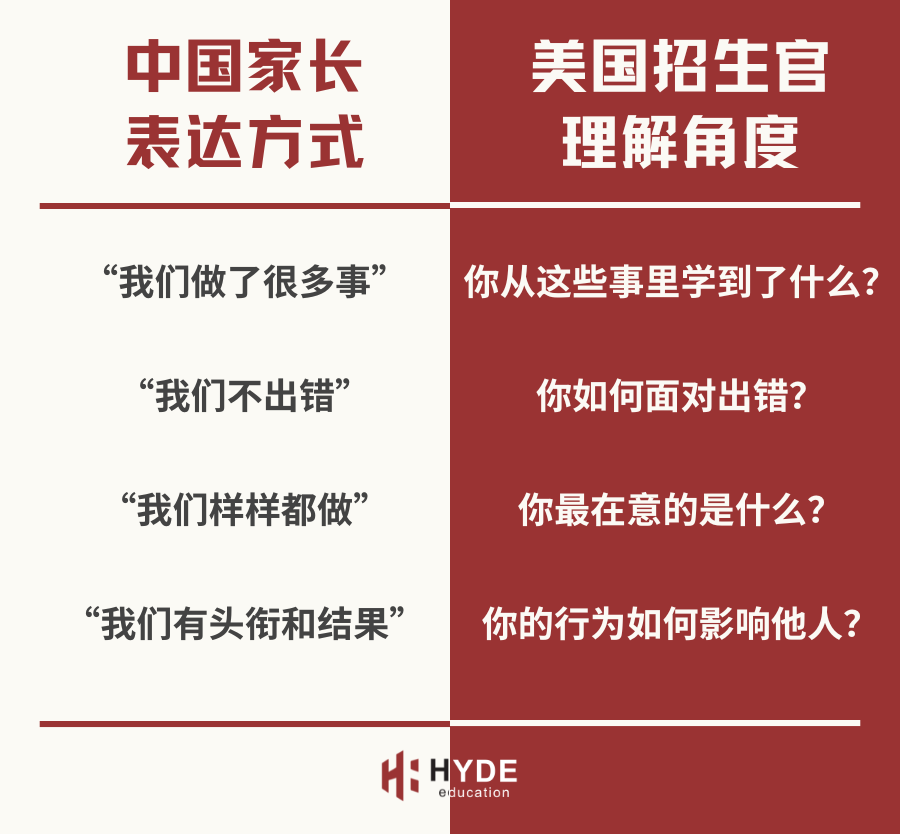

- 亚洲语境考量:关注亚洲社会的独特挑战和机遇,如文化差异、政治环境和技术采用模式

可行性研究计划

- 明确研究方法:详细说明拟采用的研究方法和数据收集策略

- 预期理论贡献:阐明研究将如何推进相关领域的理论发展

- 实际应用前景:讨论研究结果可能的实际应用和社会影响

4. 个人陈述策略

突出与教授研究的契合点

- 研究兴趣对应:明确说明你的研究兴趣如何与教授的工作相契合

- 独特视角贡献:强调你的背景或经历如何为教授的研究团队带来独特视角

- 长期发展规划:阐述博士学习如何融入你的长期学术或职业规划

展示跨文化理解能力

- 跨文化经历:强调你的跨文化经历或语言能力,特别是与亚洲文化相关的经验

- 全球视野:展示你对全球数字媒体趋势和区域差异的理解

- 适应性和开放性:表现出对不同研究方法和理论视角的开放态度

5. 创新性申请策略

数字作品集

- 开发研究原型:创建与教授研究相关的简单技术原型或可视化作品

- 数据分析展示:展示你的数据分析和可视化能力的项目实例

- 研究博客:维护一个研究博客,讨论与教授研究相关的话题和见解

网络建设

- 学术社交媒体:通过ResearchGate或Academia.edu等平台关注教授的工作

- 参与相关学术社区:加入与公民科技、协商民主或数字媒体相关的学术社区

- 建立行业联系:与公民科技领域的实践者和组织建立联系,丰富你的专业网络

博士背景

Cassian,美国top10院校传媒学博士生在读,研究领域包括公共政策、文化传播与广告学。已在国际权威期刊《Journal of Communication》和《New Media & Society》上发表多篇论文,研究成果获得国际学术会议最佳论文奖。擅长将社交媒体数据与政治文化分析结合,关注信息传播与公众态度的互动关系。精通数据分析、文本挖掘与传播学理论,为相关领域的博士申请提供全面辅导。